Übersicht, Bezeichnung, Geologie und Verbreitung

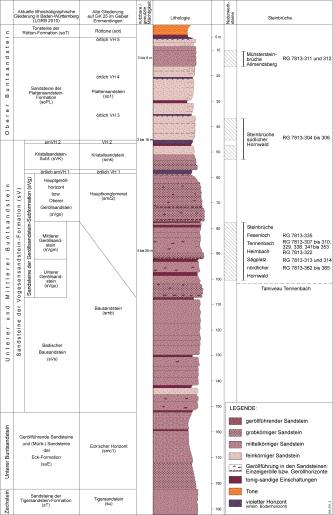

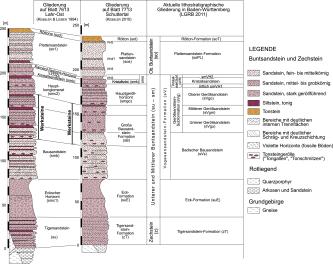

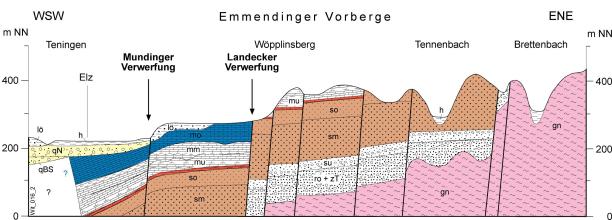

Die Emmendinger Vorberge, also der südliche Teil der Lahr-Emmendinger Vorbergzone, stellen den Übergang zwischen dem Oberrheingraben und dem Schwarzwälder Grundgebirge dar. Im tektonischen Sinne handelt es sich um eine große, in sich durch Gräben und Abschiebungen zergliederte tektonische Scholle zwischen der Grabenrandscholle und der Schwarzwaldscholle. In dieser Übergangszone sind die Gesteine des Buntsandsteins und des Muschelkalks noch erhalten und an der Oberfläche anstehend, wohingegen sie im Osten bereits abgetragen sind und im Westen, jenseits der Mundinger Verwerfung, rasch unter jüngere Sedimente des Grabens abtauchen. Ergiebige Naturwerksteinlagerstätten sind in diesem Gebiet im Niveau des Badischen Bausandsteins (sVs; ältere Kürzel: sus, sm oder smb) und insbesondere in der Geröllsandstein-Subformation zu finden (sVg). Auf den älteren geologischen Karten werden diese sVg-Sandsteine dem Hauptkonglomerat zugeordnet (Kürzel smg, smc2 oder c2). Außerdem wurden Feinsandsteine der Plattensandstein-Formation (soPL; ältere Kürzel sos, so1) bei Freiamt-Allmendsberg gewonnen. Das Übersichtsäulenprofil zeigt den Aufbau und die Mächtigkeiten der einzelnen Schichtglieder sowie die stratigraphische Position der alten Steinbrüche.

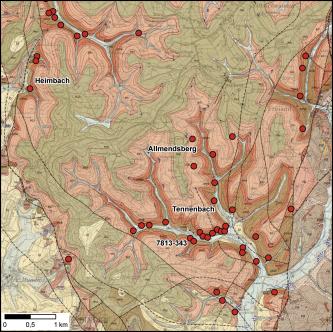

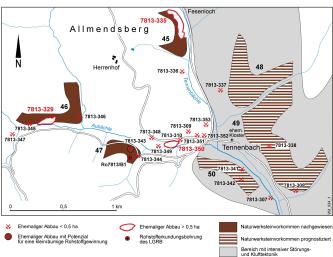

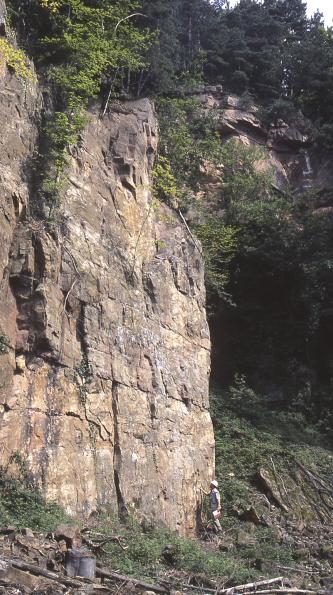

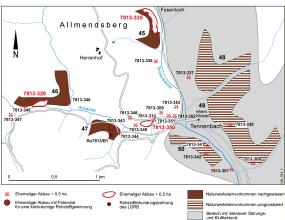

Im betrachteten Gebiet liegen die bekannten Abbaugebiete bei Freiamt-Tennenbach und Heimbach und im Bleichbachtal östlich von Bleichheim bzw. nordöstlich von Kenzingen. Die überwiegend mittelroten, seltener weißlichen bis gelblichen Sandsteine wurden im Gebiet zwischen Heimbach im Westen und Freiamt-Niedertal in mehr als 60 Steinbrüchen abgebaut. Besonders hervorzuheben ist der Bereich um das ehemalige, einst sehr bedeutende Zisterzienserkloster Tennenbach mit seiner großen Zahl von historischen Steinbrüchen (Beschreibungen in: LGRB, 2010b). In der direkten Umgebung von Tennenbach liegen 25 Steinbrüche, in denen Sandsteine des Badischen Bausandsteins und der Geröllsandstein-Subformation anstehen. Diese Sandsteine fanden über lange Zeiträume Verwendung als Bausteine für die zahlreichen Höfe und Häuser der weiteren Umgebung sowie für herausragende Bauten wie das Kloster Tennenbach, die Hochburg bei Emmendingen und das Freiburger Münster. Die Krankenkapelle des Klosters wurde um 1275 aus Tennenbacher Sandstein erbaut. Zudem waren Plattensandsteine aus Freiamt-Allmendsberg ein begehrtes Bau- und Bildhauermaterial.

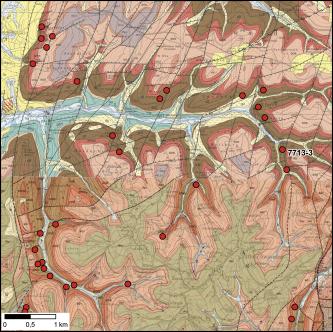

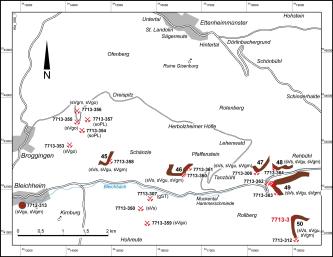

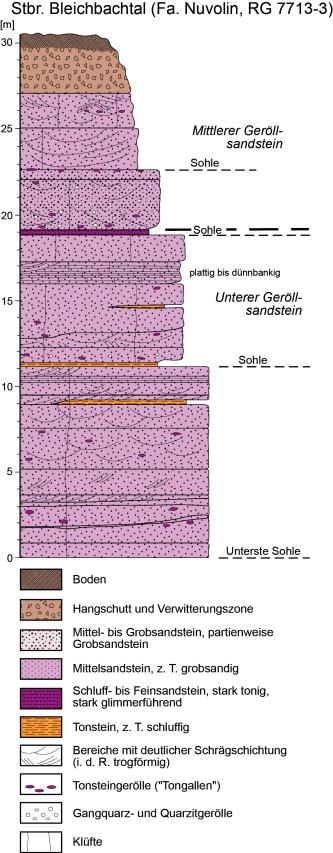

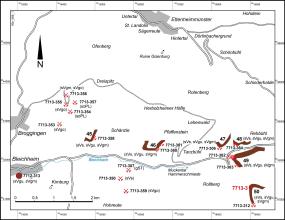

Im nördlich anschließenden Gebiet um das Bleichbachtal (Blatt 7713 Schuttertal) waren etwa 40 Steinbrüche im Buntsandstein angelegt worden. Die meisten Brüche liegen nach der Kartierung von Kessler (2010) in der Großen Bausandstein-Formation (sB), kleinere befinden sich auch im Hauptgeröllhorizont (smgo) sowie in der Kristallsandstein- (sms bzw. sVK) und der Plattensandstein-Formation (sos bzw. soPL). In der neueren Stratigraphie werden die Schichten der sB dem Unteren Geröllsandstein (sVgu) und dem oberen Teil des Badischen Bausandsteins zugeordnet (sVs). Sie entsprechen damit zeitlich den im Gebiet Freiamt genutzten Werksandsteinvorkommen.

Besonders nahe bei den Ortschaften entlang des Schwarzwaldrands wurden der Geröllsandstein und der Plattensandstein zur Gewinnung von Mauersteinen und sonstigem einfachem Baumaterial abgebaut. So große Bedeutung wie der Allmendsberger Plattensandstein als Bau- und vor allem als Bildhauerstein haben die Sandsteine aus dem Raum Kenzingen nicht erreicht. Der leicht zu gewinnende und in einer Mächtigkeit von 4–6 m genutzte Plattensandstein enthält zahlreiche Hellglimmer und ist weniger fest gebunden, weshalb er einerseits für anspruchsvolle Bildhauerarbeiten als auch für einfache Mauerungen eingesetzt wurde. Beim Badischen Bausandstein (Unterer Teil der Vogesensandstein-Formation nach neuer Stratigraphie) des Bleichbachtals handelt es sich um einen meist gleichmäßig hell- bis fleischroten, z. T. auch bräunlich roten, bisweilen gelblich gestreiften Mittel- bis Grobsandstein. Bankweise sind aber auch hellgelbe bis braungelbe Mittelsandsteine eingeschaltet. Im Stbr. der Fa. Nuvolin am „Goldbrunnen“ im hinteren Bleichbachtal wird er noch genutzt (RG 7713‑3, s. u.).

Bei Bleichheim liegt der alte Steinbruch am Föhreneck (RG 7712‑313), in dem der Sandstein in der Nähe der Schwarzwald-Randverwerfung hellgelblichbraun gebleicht ist, fleckenhafte Abschnitte sind noch blassrot. Ein schönes Beispiel für einen solchen gebleichten Sandstein ist der große Brunnentrog in der Ortsmitte von Schuttertal. An die Randstörungen des Oberrheingrabens gebundene Bleichungsbereiche treten vor allem im Nordschwarzwald, am Lorettoberg bei Freiburg, im Nordelsass (Wissembourg) und im Pfälzerwald auf.

Gesteinsbeschreibung und chemische Zusammensetzung

Aufgrund ihrer Bildung in fluviatilen Rinnen und Großrippeln zeigen die Sandsteine meist eine lebhafte Schrägschichtung. Seltener kommen horizontal geschichtete Sandsteine vor. Getrennt werden die Sandsteinbänke durch mürbe sandige oder tonige Einschaltungen. Häufig treten an der Basis von grobkörnigen Rinnensandsteinen Lagen von 10–20 cm großen Tonsteingeröllen („Tongallen“) auf, die das Aufarbeitungsprodukt von erodierten feinkörnigen Überflutungssedimenten sind. Vereinzelt kommen solche cm bis dm großen Tonsteingerölle auch nesterartig in augenscheinlich sonst kompakten Werksteinblöcken vor (dies trifft allerdings auch auf die meisten Buntsandsteinvorkommen Südwestdeutschlands und der Nachbarländer zu).

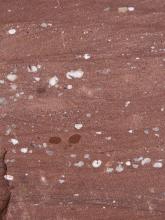

Für Bildhauermaterial ist das Auftreten von Tongallen und von den häufigeren Quarzgeröllen nicht erwünscht, bei der Verwendung für den Garten- und Landschaftsbau aber unproblematisch; oft weisen gerade die groben, konglomeratischen Partien die größte Gesteinsfestigkeit auf. Die Geröllführung ist im Bereich des Bausandsteins gering. Im überlagernden Geröllsandstein nimmt sie hingegen stellenweise stark zu. Die meisten Werksteinbrüche des Buntsandsteins bei Tennenbach, Heimbach und im Hornwald bei Sexau wurden in den geröllarmen bis geröllfreien, meist kieselig gebundenen (s. u.) Sandsteinen des Unteren und Mittleren Geröllsandsteins angelegt. In den Gerölllagen des Unteren und Mittleren Geröllsandsteins treten z. T. in merklicher Anzahl braune und graue Quarzite, sowie seltener Gneise und Kieselschiefer hinzu. Im oberen Geröllsandstein, der häufig die stärkste Geröllführung aller drei Geröllsandsteinhorizonte zeigt (Hauptkonglomerat, sVgo), kommen fast ausschließlich helle bzw. weißliche Gangquarzgerölle vor – ein nützliches Unterscheidungsmerkmal.

Die rohstoffgeologische Kartierung im Buntsandsteingebiet der Emmendinger Vorberge ergab, dass die durchschnittliche nutzbare Werksteinmächtigkeit in der über der Talsohle aufgeschlossenen, bis 80 m mächtigen Buntsandsteinfolge zwischen 40 und 50 m liegt (LGRB, 2010b). Als nutzbar werden dabei all die Sandsteinbänke angesehen, die entweder überwiegend für den Garten- und Landschaftsbau oder auch für höherwertige Einsatzbereiche, wie die Denkmalpflege und Bildhauerarbeiten, genutzt werden können. In unterschiedlichen Niveaus eingeschaltet sind geringmächtige Geröllhorizonte und Tonsteinlagen. Im Gebiet östlich von Kenzingen ist der werksteinfähige Abschnitt der Vogesensandstein-Formation 40–50 m mächtig, die Werksteinbänke selbst sind meist zwischen 0,5 und 2 m dick, können aber auch bis 5 m Mächtigkeit erreichen (Werner in: Kessler, 2010; LGRB, 2011b). Die Sandsteine im Raum Emmendingen sind gleichfalls dickbankig bis massig ausgebildet; es herrschen durchschnittliche Bankmächtigkeiten von 1–2,5 m vor. Es können aber auch Bankmächtigkeiten von max. 6–8 m vorkommen, wie z. B. in den Steinbrüchen bei Heimbach und nördlich von Tennenbach im Fesenloch (RG 7813‑322 und ‑335).

Die vorwiegend mittel- bis grobkörnigen Sandsteine bestehen zu 80–85 % aus Quarz, daneben aus kaolinitisiertem Feldspat und wenig Hellglimmer. Dünnschliffmikroskopische Untersuchungen an Werksandsteinproben aus Heimbach und Tennenbach aus dem Niveau des Geröllsandsteins erbrachten, dass diese im Mittel aus 64 % Quarz, 13 % Feldspat und 9 % kleinsten Gesteinsfragmenten (überwiegend aus Quarz und Feldspat) bestehen (Vogel, 2003). Die restlichen etwa 14 % bestehen aus Muskovit, Biotit, Tonmineralen (Illit, Kaolinit) sowie aus den Akzessorien Turmalin, Apatit, Kalzit und Chalcedon. Die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine ist in den drei folgendenTabellen zusammengestellt.

Tabelle: Chemische Zusammensetzung des Unteren Geröllsandsteins (sVgu) aus den Steinbrüchen im Gebiet Lahr–Kenzingen–Bleichheim (TK 25 Blätter 7613 Lahr-Ost und 7713 Schuttertal), Emmendinger Vorberge. Röntgenfluoreszenz-Analysen des LGRB. Angaben in M.‑%; GV = Glühverlust (überwiegend CO2 und H2O)

|

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K2O |

P2O5 |

GV |

|

|

93,4 |

3,2 |

0,3 |

0,01 |

0,1 |

0,06 |

0,09 |

2,2 |

0,05 |

0,47 |

|

|

Stbr. Lahr-Kuhbach |

92,8 |

3,5 |

0,5 |

0,01 |

0,1 |

0,20 |

0,09 |

2,1 |

0,05 |

0,55 |

|

Stbr. Herbolzheim-Bleichheim (Fohreneck, RG 7712‑313) |

91,5 |

4,5 |

0,5 |

0,006 |

0,1 |

0,05 |

< 0,01 |

1,4 |

0,07 |

1,80 |

|

Stbr. Kenzingen (Bleichbachtal, RG 7713‑3) |

92,9 |

3,7 |

0,5 |

0,009 |

0,1 |

0,03 |

0,05 |

2,0 |

0,05 |

0,65 |

|

Stbr. Freiamt (Untere Rostmühle, RG 7713‑312) |

92,4 |

4,6 |

0,4 |

0,007 |

0,1 |

0,04 |

0,05 |

2,1 |

0,04 |

0,10 |

|

Stbr. Ettenheim-Münchweier (RG 7713‑2) |

92,2 |

3,8 |

0,4 |

0,004 |

0,1 |

0,02 |

0,03 |

1,3 |

0,06 |

1,93 |

|

Mittelwerte |

92,5 |

3,9 |

0,4 |

0,007 |

0,1 |

0,06 |

0,05 |

1,85 |

0,05 |

0,92 |

Tabelle: Chemische Zusammensetzung des Geröllsandsteins aus den Steinbrüchen Heimbach, Fesenloch und Langauweg, Emmendinger Vorberge im Gebiet des TK 25 Blatts 7813 Emmendingen. Röntgenfluoreszenz-Analysen des LGRB. Angaben in M.‑%; GV = Glühverlust (überwiegend CO2 und H2O)

|

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K2O |

P2O5 |

GV |

|

|

Heimbach |

93,5 |

3,5 |

0,6 |

0,02 |

0,07 |

0,03 |

0,02 |

1,2 |

0,1 |

0,88 |

|

Fesenloch |

92,3 |

4,0 |

0,7 |

0,01 |

0,11 |

0,03 |

0,03 |

1,5 |

0,2 |

0,94 |

|

Langauweg |

95,5 |

2,0 |

0,3 |

0,09 |

0,04 |

0,01 |

0,01 |

0,5 |

0,05 |

0,50 |

|

Mittelwerte |

93,77 |

3,17 |

0,53 |

0,04 |

0,07 |

0,02 |

0,02 |

1,07 |

0,12 |

0,77 |

Das Bindemittel (Zement) der Sandsteine der Emmendinger Vorberge ist vorwiegend kieselig, besteht also aus feinkristallinem Quarz. Nach Sauer (1969) ist die Verkieselung des Sandsteins von Heimbach darauf zurückzuführen, dass an den tektonischen Störungen am östlichen Oberrheingrabenrand SiO2-reiche hydrothermale Lösungen aufgestiegen sind und in die porösen Sandsteine infiltrieren konnten. Im Bereich der auch hydrothermal mit Baryt und Erzen mineralisierten Störungen im Revier Freiamt-Sexau ist dieser Zusammenhang besonders deutlich (Werner & Franzke, 1994). Doch auch außerhalb hydrothermal beeinflusster Bereiche ist eine – wenn auch meist schwächere – Verkieselung weit verbreitet; überwiegend handelt es sich um durch Auflastdruck ausgelöste Kornanwachssäume aus feinkristallinem Quarz um gröbere detritische Körner.

Es treten sowohl laterale als auch vertikale Schwankungen im Grad der Verkieselung und Kornverzahnung auf, und auch tonig-ferritische und karbonatische Bindungen sind anzutreffen. Beim tonig-ferritischen Zement bilden sich Tonmineral- und Hämatithäutchen um die Komponenten des Sandsteins und sorgen für die Verfestigung des Gesteins. Karbonatisches Bindemittel ist lokal in Flecken vorhanden und führt bei der Verwitterung zu sog. Kugelsandsteinen, die vereinzelt im Badischen Bausandstein und in der Geröllsandstein-Subformation auftreten können. In angewitterten Partien bleiben als Anzeichen der Karbonatlösung mürbe, dunkelbraune bis rostrote Partien aus Eisen- und Manganoxiden zurück („Wadflecken“). Nach Groschopf et al. (1996) wurde im Steinbruch RG 7813‑343 westlich von Tennenbach auch Baryt als Bindemittel in den geröllführenden Lagen des Oberen Geröllsandsteins festgestellt.

Auch im Gebiet des nördlich anschließenden Bleichbachtals ist die Kornbindung der roten Sandsteine überwiegend kieselig, z. T. auch kaolinitisch und kieselig im Wechsel. Oft tritt eine schwarzbraune Wad- oder rostrote Eisenhydroxid-Sprenkelung auf. Die Textur ist homogen bis streifig und meist schräg geschichtet. Unregelmäßig verteilte, in den Schichtfugen aber angereicherte dunkelrote Tongallen sind zwar selten, aber in allen Abschnitten der Sandsteinfolge anzutreffen. Die Bankmächtigkeiten liegen meist zwischen 0,5 und 2 m, erreichen aber auch 4–5 m. Dickplattige Abschnitte wechsellagern mit den mächtigen Bänken.

Die dünnschliffmikroskopische Untersuchung an einer Werksandsteinprobe aus Allmendsberg aus dem dort abgebauten Plattensandstein erbrachte, dass diese aus 55 % Quarz, 12 % Kalzit, 6 % Feldspat und 5 % kleinsten Gesteinsfragmenten (überwiegend aus Quarz und Feldspat) aufgebaut wird (Vogel, 2003). Die restlichen etwa 22 % bestehen aus Muskovit, Tonmineralen (Illit, Kaolinit) sowie aus den Akzessorien Hämatit, Turmalin, Apatit und Chalcedon. Das Bindemittel ist wechselnd kieselig, karbonatisch und tonig. Andere Proben enthalten deutlich weniger Karbonat, als von Vogel angegeben (Tabelle s. u.), dafür mehr Quarz und Tonminerale. Die Dünnschliffmikroskopie an den Proben F‑M‑Al1 und ‑Al2 (Auswertung M. Martin, LGRB) zeigt, dass dieser Feinsandstein auch im mikroskopischen Bereich einen deutlich lagigen Aufbau aufweist, welcher durch eingeregelte Hellglimmer sowie durch viel Kaolinit in Strähnen und typischen Stapeln unterstrichen wird. Tonsubstanz bildet auch den Zement um die Quarzkörner und tritt zudem in zahlreichen Hohlräumen auf (wohl aus dem Zersatz von Feldspäten), deutliche Anteile von Kalzit sind feststellbar. Der Sandstein weist eine sehr hohe Porosität auf. Im Ganzen ist der Allmendsberger im Erscheinungsbild und in der Witterungsempfindlichkeit, vor allem in exponierter Position, dem aus Freudenstadt und Loßburg sehr ähnlich.

Tabelle: Chemische Zusammensetzung des Allmendsberger Plattensandsteins, Emmendinger Vorberge aus den Brüchen RG 7813‑311 und ‑312 bei Allmendsberg sowie von Werkstücken vom Freiburger Münsterturm, die um 1920 aus Allmendsberger Sandstein gefertigt worden waren (Proben F‑M‑Al1 und 2). Röntgenfluoreszenz-Analytik des LGRB. Angaben in M.‑%; GK: Gesamtkarbonat. Glühv. = Glühverlust, n. b. = nicht bestimmt

|

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

GK |

Na2O |

K2O |

P2O5 |

Glühv. |

|

|

Allmendsberg (RG 7813‑311) |

74,9 |

8,9 |

3,6 |

0,04 |

0,53 |

3,33 |

8,5 |

0,09 |

3,0 |

0,09 |

4,73 |

|

Allmendsberg (RG 7813‑312) |

88,9 |

6,05 |

0,9 |

0,02 |

0,13 |

0,03 |

< 1 |

0,06 |

2,0 |

0,05 |

2,26 |

|

F‑M‑Al1 |

80,8 |

7,6 |

1,9 |

0,02 |

0,20 |

2,44 |

n. b. |

0,06 |

2,2 |

0,1 |

4,15 |

|

F‑M‑Al2 |

79,3 |

8,5 |

2,18 |

0,02 |

0,28 |

2,32 |

n. b. |

0,07 |

2,5 |

0,1 |

4,06 |

|

Mittelwerte |

80,97 |

7,76 |

2,14 |

0,025 |

0,28 |

2,03 |

– |

0,07 |

2,42 |

0,08 |

3,80 |

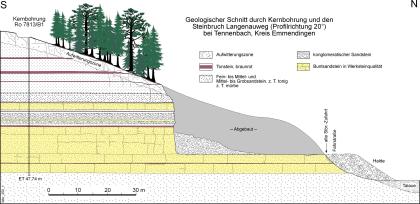

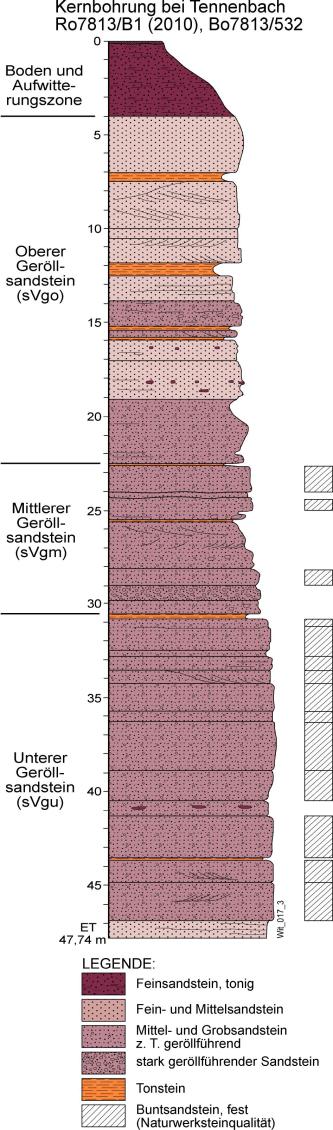

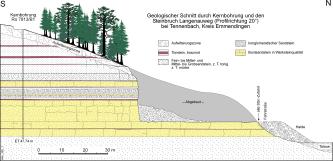

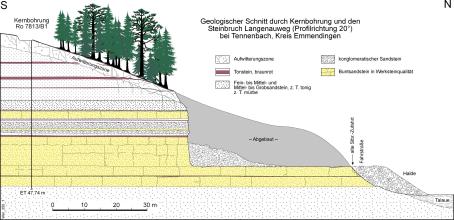

Als Beispiel für den geologischen Aufbau der werksteintauglichen Abschnitte im Buntsandstein der Emmendinger Vorberge wird nachfolgend das im Zusammenhang mit der Suche nach Austauschmaterial für das Freiburger Münster näher untersuchte Vorkommen Langauweg beim ehem. Kloster Tennenbach beschrieben. Zur Erkundung der nutzbaren Mächtigkeit und der Gesteinseigenschaften wurde im Frühjahr 2010 die LGRB-Kernbohrung Ro7813/B1 (LGRB-Archivnr. BO7813/532) südlich des Steinbruchs am Langauweg (RG 7813-343) abgeteuft. Das Ziel dieser Bohrung war die Erkundung der Naturwerksteintauglichkeit der im Steinbruch anstehenden Sandsteine der Geröllsandstein-Subformation. Die Kernbohrung erreichte eine Tiefe von 47,74 m unter Gelände (Niveau des Aubächles).

Ergebnis der Erkundung: Unter einer vier Meter mächtigen Boden- und Aufwitterungszone aus tonigen Feinsanden folgen z. T. stark geröllführende Sandsteine sowie das stark geröllführende Hauptkonglomerat (Oberer Geröllsandstein; sVgo). Ab einer Tiefe von 22,1 m wurden geröllführende Mittel- bis Grobsandsteine des Mittleren Geröllsandsteins (sVgm) erbohrt. Hierauf folgt die Werksteinfazies, welche sich von 30,53 bis 46,84 m und somit über eine nutzbare Mächtigkeit von rund 16 m erstreckt. Sie besteht aus festen, dickbankigen und massigen Mittel- bis Grobsandsteinen des Unteren Geröllsandsteins (sVgu), die sich in drei Werksteinhorizonte gliedern lassen. Die nutzbaren Bankmächtigkeiten der hell- bis mittelrotbraunen Sandsteine schwanken zwischen 0,3 und 2,5 m.

Tabelle: Gesteinsphysikalische Messdaten von aus den Steinbruchwänden entnommenen Bohrkernproben aus dem Gebiet der Emmendinger Vorberge (Kernachse parallel oder schräg zur Schichtung). Die Analysenwerte stammen von Vogel (2003, V) und Dahl (2006, D). Druckfestigkeitswerte in Klammern geben die von den Autoren errechneten wahrscheinlichen maximalen Druckfestigkeiten der Proben bei Messungen senkrecht zur Schichtung wieder. Sie wurden berechnet unter der Annahme, dass die gemessenen Werte an den Kernproben mit paralleler oder schräger Richtung der Schichtung (s) zur maximalen Drucklast nur 40 % der Maximalwerte entsprechen, die bei Belastung senkrecht zu s erreicht werden. Aufgrund der Homogenität der Sandsteine dürfte der gemessene Wert aber vermutlich bei etwa 60–80 % der Maximalwerte liegen, wie die neuere Untersuchung am Sandstein aus dem Steinbruch Langauweg zeigt (s. Text unten). Abkürzungen: sVs = Badischer Bausandstein; sVg = Geröllsandstein-Subformation; soPL = Plattensandstein-Formation

|

Steinbrüche |

Geol. |

Bearbeiter/ |

Gemessene und berechnete Druckfestigkeit [MPa] |

E-Modul |

V-Modul |

Poissonzahl |

|

Heimbach |

sVs–sVg |

D / sus 1–5 |

44,5 (111) |

16,7 |

15,4 |

0,23 |

|

V / Hn |

53,4 (134) |

21,0 |

18,9 |

0,44 |

||

|

V / Hn.1 |

27,2 (68) |

11,9 |

27,2 |

0,38 |

||

|

Auhof |

sVg |

D / smgo 1–5 |

33,4 (84) |

10,8 |

9,8 |

0,23 |

|

Tennenbach Kloster (RG 7813‑310) |

sVg |

V / Tn.1 |

44,0 (110) |

13,1 |

15,7 |

0,31 |

|

V / Tn.2 |

48,1 (120) |

14,0 |

16,3 |

0,34 |

||

|

Tennenbach, |

sVg |

V / TLn |

48,9 (122) |

19,3 |

17,6 |

0,34 |

|

V / TLn.1 |

38,0 (95) |

17,6 |

14,9 |

0,43 |

||

|

Allmendsberg |

soPL |

V / AL |

61,7 (154) |

20,3 |

16,7 |

0,24 |

|

Nonnengraben |

soPL |

D / sos |

34,8 (87) |

10,3 |

8,3 |

0,19 |

Technische Eigenschaften

Gesteinsphysikalische Daten der Sandsteine der Lahr-Emmendinger Vorbergzone wurden einerseits im Rahmen zweier Diplomarbeiten (Vogel, 2003; Dahl, 2006; s. Tabelle: Gesteinsphysikalische Messdaten) und andererseits bei der o. g. Sandsteinerkundung des LGRB im Jahr 2010 bestimmt. Hierbei zeigte sich, dass die Druckfestigkeitswerte in Abhängigkeit vom Bindemittel der Sandsteine deutlichen Schwankungen unterworfen sind. Kieselig gebundene Sandsteine weisen erwartungsgemäß höhere Druckfestigkeiten auf als solche mit vorherrschend tonigem Bindemittel. Aber auch die Raumlage der Schichtflächen (= Lager) im Sandstein, der häufig Schrägschichtungsgefüge aufweist, ist von Bedeutung für die einaxialen Druckfestigkeitswerte. Die Sandsteine erreichen deutlich höhere Druckfestigkeiten, wenn die Belastungsrichtung senkrecht zur Schichtung liegt. Die von Dahl und Vogel aus den Steinbruchwänden mittels horizontaler oder schräger Kernbohrungen entnommenen Proben zeigen zumeist zur Bohrkernachse parallel oder spitzwinklig verlaufende Schichtflächen. Die Autoren gehen davon aus, dass die von ihnen ermittelten Druckfestigkeiten nur bei ca. 30–40 % der maximal erreichbaren Druckfestigkeiten senkrecht zur Schichtung liegen. Vogel (2003) nimmt daher Maximalwerte zwischen 75–100 MPa für die Sandsteine der Emmendinger Vorberge an. Nachfolgend genannte Prüfung an Bohrkernen der Bohrung Ro7813/B1 senkrecht zur Schichtung bestätigt dies. Für tragende Bauelemente aus Sandstein sollte eine Mindestdruckfestigkeit von ca. 50 MPa vorliegen. Hierfür eignet sich der Buntsandstein aus den Steinbrüchen bei Heimbach, Tennenbach, Sexau und Lahr-Kuhbach allerdings hervorragend, wie nicht nur die Prüfwerte, sondern vor allem die Jahrhunderte lange Standzeit dieser Sandsteine in Kirchen, Klöstern und Burgen eindrucksvoll belegen.

Im Zusammenhang mit der zuvor dargestellten Suche nach Buntsandstein-Werksteinen, die auch für denkmalpflegerische Maßnahmen geeignet sind, wurden die bei Tennenbach gelegenen Steinbrüche bemustert und die o. g. Kernbohrung im Langauweg durchgeführt. Die fast 48 m tiefe Kernbohrung durchörterte den Mittleren Buntsandstein senkrecht zur sedimentären Schichtung. An vier Bohrkernen mit einem Durchmesser von 101 mm, in regelmäßigen Abständen aus dem 16 m mächtigen Werksteinhorizont entnommen, wurden von der MPA Stuttgart im Auftrag der Fa. Lauster Steinbau folgende Prüfwerte ermittelt:

|

|

Ergebnisse der Kernbohrungen am Langauweg |

|

2,15–2,21 g/cm3, Mittelwert 2,18 g/cm3 |

|

|

2,66–2,67 g/cm3, Mittelwert 2,67 g/cm3 |

|

|

Offene Porosität |

16,7–18,7 Vol.‑%, Mittelwert 17,7 Vol.‑% |

|

Gesamtporosität |

17,2–19,4 Vol.‑%, Mittelwert 18,4 Vol.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

5,2 M.‑% |

|

Mittelwert 67 MPa |

|

|

Die Kerne erwiesen sich beim Frost-Tau-Wechsel-Versuch als beständig. |

Gewinnung und Verwendung

Eine Vorstellung vom Umfang der historischen Gewinnung von Buntsandstein im Gebiet der Lahr-Emmendinger Vorberge geben die über 60 Steinbrüche, die heute noch nachgewiesen werden können. Die meisten Brüche wurden zwischen dem 12. Jh. und der ersten Hälfte des 20. Jh. betrieben. Aufbauend auf Hüttenrechnungen, die beim Freiburger Münsterbauverein aufbewahrt werden, und auf baugeschichtliche Daten des Münsters konnte Kempf (1918) ein recht gutes Bild davon zeichnen, welche Buntsandsteinbrüche Material an die Freiburger Münsterbauhütte geliefert hatten und in welcher Zeit dies erfolgte: „Als für den Bau des Turmes und für die Fortsetzung des Münsters der Bedarf an Hausteinen, solcher insbesondere von wesentlich größeren Abmessungen, sich erheblich steigerte, und die Ausbeute der Schlierberger Brüche nicht mehr ergiebig und zuverlässig genug erschien, musste man sich nach anderen Steinquellen umsehen. Solche boten sich genügend in den steinreichen Tälchen des Tennenbächle und Aubächle“ (Kempf, 1918, S. 4). Der berühmte Münsterturm ist um 1330 fertiggestellt worden (Faller et al., 2009). Die weniger ergiebigen Brüche in den stark gestörten Schichten des Lorettobergs (Schlierberg) verloren also schon im 13./14. Jh. ihre Bedeutung und man nutzte fortan die durch das im 12. Jh. gegründete Zisterzienserkloster Tennenbach erschlossenen Steinbrüche im Umfeld dieser großen Klosteranlage.

Die älteste bekannte Urkunde, die im Zusammenhang mit einem Steinbruch in Tennenbach steht, datiert auf das Jahr 1324, weitere sind von 1341 und 1376 (Kempf, 1918). Im 14. Jh. besaß die sog. Münsterfabrik Steinbrüche beim Kloster Tennenbach, weitere waren vom Kloster und vom Markgrafen von Hachberg gepachtet. Im frühen 16. Jh. betrieb sie Brüche bei Wöplinsberg. Nach Rechnungen wurden auch im 15. und 16. Jh. Steine aus den Tennenbacher Brüchen bezogen (Faller et al., 2012). Im 18. und frühen 19. Jh. wurden Steine zu Renovierungsarbeiten ebenfalls aus Tennenbach geholt. Noch bis 1820 besaß die Münsterfabrik Brüche bei Allmendsberg, die sie aber verpachtet hatte. Aus Heimbach bezog sie nach Darstellung von Kempf Blöcke zu Wiederherstellungsarbeiten vom 17. Jh. bis um 1880. Seit der Mitte des 19. Jh. kamen wahrscheinlich keine Steine mehr aus Tennenbach, sondern aus Heimbach und seit Mitte der 1880er Jahre aus Pfalzburg im Elsass. Kempf (1918) berichtet, dass die Allmendsberger Plattensandsteinbrüche etwa 1890 wieder in Betrieb genommen wurden; seit 1905 waren im dortigen Bruch des Steinhauermeisters M. Rebmann 40–50 Arbeiter beschäftigt. Aufgrund abnehmender Nachfrage endete der Sandsteinabbau im Gebiet Tennenbach-Heimbach Anfang der 1920er Jahre. Die Steinbrüche wurden im Jahr 1923 fast vollständig stillgelegt. Ein kleinräumiger Abbau auf Bruchsteine für den Straßen- und Forstwegebau fand lokal etwa bis 1955 statt (Freunde der Geschichte Heimbachs e. V., 2009). Die Rolle vor allem der Tennenbacher Brüche beleuchten Faller et al. (2012).

Verwendungsbeispiele: Aus dem überwiegend roten Sandstein der Emmendinger Vorberge wurden zahlreiche bedeutende, heute denkmalgeschützte Bauwerke errichtet, so z. B. das Freiburger Münster, das Neue Rathaus in Freiburg von 1901, das Kloster Tennenbach (1160–1807, noch erhalten ist der Chor der sog. Krankenkapelle, aus dem späten 13. Jh. und ehem. Wirtschaftsgebäude, heute Gasthaus Engel), die Hochburg bei Emmendingen, das barocke Schloss in Emmendingen, die ev. Kirche in Köndringen von 1862–1865, die 1907–1909 im neuromanischen Stil erbaute St. Antoniuskirche Schuttertal, das Kloster und die barocke Wallfahrtskirche St. Landolin in Ettenheimmünster, erbaut 1764 aus Buntsandstein des Badischen Bausandsteins, und die neoromanische Kirche in Freiamt-Mußbach von 1899–1901. Vor allem wurden die Sandsteine aus den Emmendinger Vorbergen für eine Vielzahl von Privatgebäuden, von der Stadtvilla bis zum Bauernhaus, für Brücken, Brunnen, Stauwehre, Mühlsteine usw. verwendet. Auch der Leopoldkanal, welcher die Hochwässer von Elz und Dreisam aufnimmt, wurde mit Buntsandstein ausgebaut.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Die Hochburg wurde auf und aus den Gesteinen des Buntsandsteins errichtet.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Die Hochburg wurde auf und aus den Gesteinen des Buntsandsteins errichtet.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Barockes Eingangsportal der Kirche St. Landolin in Ettenheimmünster.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Barockes Eingangsportal der Kirche St. Landolin in Ettenheimmünster.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Mauerwerk aus dem Jahre 1926 aus Allmendsberger Plattensandstein, Wohnhaus am alten Steinbruch (2012).

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Mauerwerk aus dem Jahre 1926 aus Allmendsberger Plattensandstein, Wohnhaus am alten Steinbruch (2012).

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet. Mauerwerk aus dem Jahre 1926.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet. Mauerwerk aus dem Jahre 1926.

-

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Die Krankenkapelle ist neben dem Gasthaus Engel das einzige erhaltene Gebäude des einst bedeutenden und ausgedehnten Zisterzienserklosters.

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Die Krankenkapelle ist neben dem Gasthaus Engel das einzige erhaltene Gebäude des einst bedeutenden und ausgedehnten Zisterzienserklosters.

Aktuelle Gewinnung: Im Steinbruch am sog. Goldbrunnen (RG 7713‑3; Lage: O 418951 / N 5339602) im hinteren Bleichbachtal, Gemeinde Kenzingen, wird noch in regelmäßigen Abständen – allerdings in bescheidenem Umfang – abgebaut. Die im steilen Gelände aufgeschlossene Mächtigkeit des Unteren Geröllsandsteins beträgt insgesamt ca. 27 m; genutzt werden die unteren 20 m im Niveau des Unteren Geröllsandsteins. Drei steil stehende Hauptkluftscharen zerlegen die Bänke in mächtige Quader: Die meisten Klüfte folgen den in der Geologischen Karte häufigen NO–SW- und O–W-Richtungen, seltener sind NNW–SSO-Klüfte. Die Fa. Nuvolin (Lahr und Kenzingen) pachtete den Stbr. im Jahr 1988 von der Stadt Kenzingen. Derzeit (Stand: 2013) werden von dieser Steinmetzfirma bevorzugt die Bänke des ca. 8 m mächtigen unteren Lagers und des ca. 4 m mächtigen mittleren Lagers (obere Sohle) genutzt. Die durchschnittliche Rohblockgröße liegt bei etwa 10 t, Blöcke bis über 20 t sind nicht selten. Die Gewinnung erfolgt mit Bohren und Keilen sowie mittels Seilsäge. Der verwertbare Anteil der gelösten Menge aus dem Werksteinlager liegt bei ca. 50 %. Die mehrere Kubikmeter großen Blöcke werden mittels Radlader auf LKW verladen. Die Weiterverarbeitung erfolgt im Werk in Kenzingen.

Eine weitere Bezugsmöglichkeit steht seit dem Jahr 2012 zur Verfügung. Auf der Suche nach Originalmaterial für umfangreiche Sanierungsarbeiten am Freiburger Münster (Turm, Chorgebäude) erwies sich die Wiederinbetriebnahme des im Stadtforst von Emmendingen gelegenen alten Buntsandsteinbruchs am Langauweg bei Tennenbach, unweit des ehemaligen Zisterzienserklosters, als besonders erfolgsversprechend. In vielen umgebenden Brüchen sprachen Nutzungskonkurrenzen, Geländesituation, Zufahrtsmöglichkeit oder zu enge Kluftabstände gegen eine Erkundung durch einen Probeabbau.

Die Juni bis November 2012 durchgeführten Freilegungs- und Gewinnungsarbeiten (Probeabbau) erbrachten, dass unter 3 m lockerem Hangschutt und 7 m stark geröllführenden, aber großformatigen und festen Sandsteinen (Hang- und Uferverbau, Mauersteine und -blöcke, GaLa-Bau) mindestens 8 m mächtige, mittel- und gleichkörnige Sandsteine in Bildhauerqualität anstehen; nach Bohrergebnissen dürfte die Hauptwerksteinzone ca. 15 m mächtig sein. Typisch für die Werksteinbank ist die auch am Kloster Tennenbach erkennbare häufige Schrägschichtung. Der in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführte Probeabbau der Fa. Lauster erbrachte Auskünfte über Zahl und Größe der Rohblöcke; es konnten Blöcke von 2–8 m3 Größe gewonnen werden. Die Nachfrage nach diesem Sandstein, inkl. der geröllführenden Abschnitte, ist schon zu Beginn des Probeabbaus, auch von privater Seite, rasch angestiegen. Seit 2016 ist der Steinburch Tennenbach zeitweise in Betrieb, der Abbau beschränkt sich seither auf den während des Probeabbaus verritzten Teil des Konzessionsgebiets.

Potenzial

Die Lahr-Emmendinger Vorberge bieten ein großes Potenzial hinsichtlich werksteintauglichem roten Buntsandstein. Im Gebiet Emmendingen–Freiamt treten tektonisch unterschiedlich stark beanspruchte Bereiche auf. Besonders der Osten ist durch viele große Störungen und engständige Zerklüftung der Gesteine gekennzeichnet. Geschonte Bereiche liegen zwischen tektonischen Störungszonen, welche zum System der Schwarzwaldrand-Verwerfungen gehören. In solchen Abschnitten bietet der Buntsandstein vor allem Mauersteinmaterial, kaum Bildhauerqualitäten. Westlich von Tennenbach wurde zwischen den tektonischen Störungen hingegen nur eine geringe Beanspruchung festgestellt; hier sind die Sandsteinbänke weitständig geklüftet, weshalb große Rohblöcke gewonnen werden können. Die Gesteine in diesem Bereich eignen sich wegen der guten Kornbindung, großen Bankstärken und der weiten Kluftabstände in großen Abschnitten als Naturwerkstein.

Im nördlich anschließenden Gebiet um das Bleichbachtal (Blatt Schuttertal) liegen die meisten Sandsteinbrüche mit hohem Potenzial in der Großen Bausandstein-Formation bzw. im Unteren Geröllsandstein. Der Bausandstein wurde in den zahlreichen Brüchen im Ettenbach- und Bleichbachtal in einer Mächtigkeit von 10 bis über 50 m abgebaut. Ein schönes Beispiel für die große nutzbare Mächtigkeit des dickbankigen, roten Sandsteins des Bleichbachtals bietet der alte Steinbruch am Tanzbühl (RG 7713‑306). Der im hinteren Bleichbachtal gelegene Stbr. der Fa. Nuvolin (RG 7713‑3) zeigt, dass hier hochqualitatives Material gewonnen werden kann, das sich auch für anspruchsvolle Renovierungsmaßnahmen eignet. Im Nahbereich des Oberrheingrabens einerseits und im Grenzbereich zum Grundgebirge andererseits sind die Sandsteinbänke hingegen von zahlreichen, überwiegend senkrechten Klüften durchzogen. Im dazwischenliegenden Gebiet, wie z. B. im Bleichbachtal, erlaubt die weitständige Klüftung aber ebenfalls die Gewinnung großer Rohblöcke.

Kurzfassung

Im Gebiet der Emmendinger Vorberge wurden zwischen Freiamt-Niedertal, Tennenbach, Heimbach und dem Bleichbachtal seit dem 12./13. Jh. in ca. 100 Steinbrüchen meist mittel- bis dunkelrote, selten weißliche bis gelbliche Sandsteine des Mittleren und Oberen Buntsandsteins gewonnen. Die für die Werksteingewinnung nutzbare Mächtigkeit liegt meist zwischen 40 und 50 m; hochwertige Bereiche (Bildhauermaterial) sind 10–15 m mächtig. Die durchschnittlichen Bankmächtigkeiten variieren zwischen 0,5 und 2 m, erreichen aber auch 5–8 m. Getrennt werden die Werksteinbänke durch mürbe Sandsteine und tonige bzw. konglomeratische Einschaltungen. Die zumeist kieselig gebundenen, mittel- bis grobkörnigen, dickbankigen Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins gehören stratigraphisch der Badischen Bausandstein- und Vogesensandstein-Formation an und zeigen häufig Schrägschichtung. Während die Sandsteine des Badischen Bausandsteins nahezu geröllfrei sind, kommen im Vogesensandstein konglomeratische Horizonte oft vor, weshalb diese Abfolge auch als Geröllsandstein-Subformation bezeichnet wird. Dunkelrote Feinsandsteine des Oberen Buntsandsteins (Plattensandstein) standen vor allem bei Freiamt-Allmendsberg im Abbau. Verwendung fanden die genannten Sandsteine in einer Vielzahl von repräsentativen und einfachen Bauwerken in der näheren und weiteren Umgebung; bekanntestes Bauwerk ist das Freiburger Münster. Die Steine des Mauerwerks sowie für figürliche Arbeiten stammen zum großen Teil aus den Steinbrüchen der Emmendinger Vorberge. Seit 1988 wird durch die Fa. Nuvolin im Bleichbachtal Sandstein zu Werksteinzwecken gewonnen. Im 2016 eröffneten Stbr. Tennenbach wird wieder Sandstein aus dem Hauptherkunftgebiet der "Münstersteine" gewonnen, dass die Münsterbauhütte Freiburg am Freiburger Münster einsetzt.

-

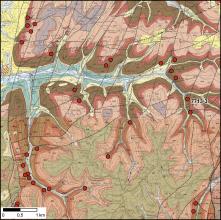

Geologische Übersichtskarte der Lahr-Emmendinger Vorberge. Gewinnung von Sandsteinen fand in den Regionen östlich von Lahr, Ettenheim, zwischen Kenzingen, Freiamt und Emmendingen sowie am Lorettoberg südlich von Freiburg i. Br. statt (Stand 2013).

Geologische Übersichtskarte der Lahr-Emmendinger Vorberge. Gewinnung von Sandsteinen fand in den Regionen östlich von Lahr, Ettenheim, zwischen Kenzingen, Freiamt und Emmendingen sowie am Lorettoberg südlich von Freiburg i. Br. statt (Stand 2013).

-

Geologischer ONO–WSW-Schnitt durch die südliche Lahr-Emmendinger Vorbergzone (nach: Groschopf et al., 1996). Die Vorbergzone wird durch eine Vielzahl von Verwerfungen in einzelne Gesteinsschollen zerteilt, welche in westliche Richtung in den Oberrheingraben absinken. An den Buntsandsteinhorizonten (hellbraun) wird dies besonders deutlich.

Geologischer ONO–WSW-Schnitt durch die südliche Lahr-Emmendinger Vorbergzone (nach: Groschopf et al., 1996). Die Vorbergzone wird durch eine Vielzahl von Verwerfungen in einzelne Gesteinsschollen zerteilt, welche in westliche Richtung in den Oberrheingraben absinken. An den Buntsandsteinhorizonten (hellbraun) wird dies besonders deutlich.

-

Sandsteine der Geröllsandstein-Subformation: Steinbruch Heimbach. Im unteren Teil der Abbauwand sind noch deutlich Bearbeitungsspuren zu erkennen.

Sandsteine der Geröllsandstein-Subformation: Steinbruch Heimbach. Im unteren Teil der Abbauwand sind noch deutlich Bearbeitungsspuren zu erkennen.

-

Sandsteine der Geröllsandstein-Subformation: Heimbacher Sandstein wurde z. B. für die Säulen und Kapitelle während des Umbaus der Klosterkirche zu St. Peter im Schwarzwald verwendet.

Sandsteine der Geröllsandstein-Subformation: Heimbacher Sandstein wurde z. B. für die Säulen und Kapitelle während des Umbaus der Klosterkirche zu St. Peter im Schwarzwald verwendet.

-

Schichtenfolge im Buntsandstein der Emmendinger Vorberge zwischen Tigersandstein und Rötton nach Aufnahme der Steinbrüche im Gebiet Sexau–Tennenbach–Heimbach mit Zuordnung der Position der Steinbrüche. VH – Violetter Horizont.

Schichtenfolge im Buntsandstein der Emmendinger Vorberge zwischen Tigersandstein und Rötton nach Aufnahme der Steinbrüche im Gebiet Sexau–Tennenbach–Heimbach mit Zuordnung der Position der Steinbrüche. VH – Violetter Horizont.

-

Historische Buntsandsteinbrüche im Gebiet nördlich von Emmendingen. Die meisten Brüche wurden im braun dargestellten Mittleren Buntsandstein angelegt, weil hier die besonders haltbaren, oft kieselig gebundenen Sandsteine zu gewinnen sind. In den beiden Brüchen bei Allmendsberg wurde tonig gebundener, dunkelroter Feinsandstein der Plattensandstein-Formation (auf der Karte rosa) abgebaut. Im Stbr. 7813-343 westlich des ehem. Klosters Tennenbach werden derzeit Untersuchungen zur Wiederinbetriebnahme eines Steinbruchs unternommen. Geologische Karte Blatt Emmendingen 1 : 25 000 (Ausschnitt) mit Lage der historischen Brüche (LGRB, Hrsg.).

Historische Buntsandsteinbrüche im Gebiet nördlich von Emmendingen. Die meisten Brüche wurden im braun dargestellten Mittleren Buntsandstein angelegt, weil hier die besonders haltbaren, oft kieselig gebundenen Sandsteine zu gewinnen sind. In den beiden Brüchen bei Allmendsberg wurde tonig gebundener, dunkelroter Feinsandstein der Plattensandstein-Formation (auf der Karte rosa) abgebaut. Im Stbr. 7813-343 westlich des ehem. Klosters Tennenbach werden derzeit Untersuchungen zur Wiederinbetriebnahme eines Steinbruchs unternommen. Geologische Karte Blatt Emmendingen 1 : 25 000 (Ausschnitt) mit Lage der historischen Brüche (LGRB, Hrsg.).

-

Naturwerksteinvorkommen sowie aufgelassene Steinbrüche im Buntsandstein im Raum Tennenbach. Vereinfachter Ausschnitt aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blatt L 7910/L 7912 Breisach am Rhein/Freiburg i. Br.-Nord (Wittenbrink & Werner, 2010).

Naturwerksteinvorkommen sowie aufgelassene Steinbrüche im Buntsandstein im Raum Tennenbach. Vereinfachter Ausschnitt aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blatt L 7910/L 7912 Breisach am Rhein/Freiburg i. Br.-Nord (Wittenbrink & Werner, 2010).

-

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Die Krankenkapelle ist neben dem Gasthaus Engel das einzige erhaltene Gebäude des einst bedeutenden und ausgedehnten Zisterzienserklosters.

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Die Krankenkapelle ist neben dem Gasthaus Engel das einzige erhaltene Gebäude des einst bedeutenden und ausgedehnten Zisterzienserklosters.

-

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Das Mauerwerk der Kapelle besteht aus grob- bis mittelkörnigen Sandsteinen, die in der unmittelbaren Umgebung des Klosters gewonnen wurden.

Kloster Tennenbach nordöstlich von Emmendingen: Das Mauerwerk der Kapelle besteht aus grob- bis mittelkörnigen Sandsteinen, die in der unmittelbaren Umgebung des Klosters gewonnen wurden.

-

Historische Steinbrüche in der Umgebung des Bleichbachtals. Wie nördlich von Emmendingen wurden auch hier die meisten Gewinnungsstellen im Mittleren Buntsandstein angelegt. Steinbrüche in der Plattensandstein-Formation treten am westlichen Schwarzwaldrand und bei Freiamt-Eckle auf. Ausschnitt aus der Geologischen Karte Baden-Württemberg 1 : 25 000, Blätter 7713 Schuttertal und 7813 Emmendingen (LGRB).

Historische Steinbrüche in der Umgebung des Bleichbachtals. Wie nördlich von Emmendingen wurden auch hier die meisten Gewinnungsstellen im Mittleren Buntsandstein angelegt. Steinbrüche in der Plattensandstein-Formation treten am westlichen Schwarzwaldrand und bei Freiamt-Eckle auf. Ausschnitt aus der Geologischen Karte Baden-Württemberg 1 : 25 000, Blätter 7713 Schuttertal und 7813 Emmendingen (LGRB).

-

Der alte Steinbruch „Tanzbühl“ im Bleichbachtal lässt erkennen, welche großen Mächtigkeiten in der Buntsandsteinabfolge der Emmendinger Vorberge genutzt wurden.

Der alte Steinbruch „Tanzbühl“ im Bleichbachtal lässt erkennen, welche großen Mächtigkeiten in der Buntsandsteinabfolge der Emmendinger Vorberge genutzt wurden.

-

Naturwerksteinvorkommen sowie aufgelassene Steinbrüche im Buntsandstein im Bleichbachtal. Vereinfachter Ausschnitt aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch (Westteil) und L 7712 Lahr im Schwarzwald (Poser & Kleinschnitz, 2011).

Naturwerksteinvorkommen sowie aufgelassene Steinbrüche im Buntsandstein im Bleichbachtal. Vereinfachter Ausschnitt aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch (Westteil) und L 7712 Lahr im Schwarzwald (Poser & Kleinschnitz, 2011).

-

Sandsteinvarietäten aus dem Buntsandstein der Emmendinger Vorberge, angetroffen in der Rohstofferkundungsbohrung Ro7813/B1 der Fa. Lauster Steinbau westlich von Tennenbach. Die grob- bis mittelkörnigen Sandsteine können gleichkörnig (links), schräg oder horizontalgeschichtet sein. Streifige oder fleckige Bleichungshorizonte verleihen dem Sandstein ein lebhaftes Aussehen.

Sandsteinvarietäten aus dem Buntsandstein der Emmendinger Vorberge, angetroffen in der Rohstofferkundungsbohrung Ro7813/B1 der Fa. Lauster Steinbau westlich von Tennenbach. Die grob- bis mittelkörnigen Sandsteine können gleichkörnig (links), schräg oder horizontalgeschichtet sein. Streifige oder fleckige Bleichungshorizonte verleihen dem Sandstein ein lebhaftes Aussehen.

-

Historischer Sandsteinbruch unmittelbar westlich vom Kloster Tennenbach, aus Gründen des Naturschutzes vom alten Baumbestand freigestellt (Foto 2012). Dieser Bruch wurde vornehmlich zur Gewinnung von Mauerquadern in einem Bereich angelegt, wo aufgrund engständiger Durchklüftung die händische Gewinnung der Rohblöcke erleichtert war.

Historischer Sandsteinbruch unmittelbar westlich vom Kloster Tennenbach, aus Gründen des Naturschutzes vom alten Baumbestand freigestellt (Foto 2012). Dieser Bruch wurde vornehmlich zur Gewinnung von Mauerquadern in einem Bereich angelegt, wo aufgrund engständiger Durchklüftung die händische Gewinnung der Rohblöcke erleichtert war.

-

Durch die 47,74 m tiefe Kernbohrung Ro7813/B1, westlich von Tennenbach, angetroffene Schichtenfolge: Die Fein- bis Mittelsandsteine und die geröllführenden Sandsteine des Oberen Geröllsandsteins sind vor allem für Mauer- und Gartenbau geeignet. Hochwertiges Werksteinmaterial tritt im Niveau des Mittleren und Unteren Geröllsandsteins auf.

Durch die 47,74 m tiefe Kernbohrung Ro7813/B1, westlich von Tennenbach, angetroffene Schichtenfolge: Die Fein- bis Mittelsandsteine und die geröllführenden Sandsteine des Oberen Geröllsandsteins sind vor allem für Mauer- und Gartenbau geeignet. Hochwertiges Werksteinmaterial tritt im Niveau des Mittleren und Unteren Geröllsandsteins auf.

-

Geologischer Schnitt durch die Kernbohrung und den Steinbruch am Langauweg. Bohrung und Steinbruchaufnahme bestätigen, dass die naturwerksteintauglichen Ablagerungen im mittleren und unteren Niveau des Steinbruchs zu finden sind (Stand 2013).

Geologischer Schnitt durch die Kernbohrung und den Steinbruch am Langauweg. Bohrung und Steinbruchaufnahme bestätigen, dass die naturwerksteintauglichen Ablagerungen im mittleren und unteren Niveau des Steinbruchs zu finden sind (Stand 2013).

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Die Hochburg wurde auf und aus den Gesteinen des Buntsandsteins errichtet.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Die Hochburg wurde auf und aus den Gesteinen des Buntsandsteins errichtet.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Blick vom Turm des Freiburger Münsters auf die zwei Hahnentürme, zu deren Bau ebenfalls Buntsandstein aus Tennenbach genutzt wurde.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Blick vom Turm des Freiburger Münsters auf die zwei Hahnentürme, zu deren Bau ebenfalls Buntsandstein aus Tennenbach genutzt wurde.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Barockes Eingangsportal der Kirche St. Landolin in Ettenheimmünster.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Barockes Eingangsportal der Kirche St. Landolin in Ettenheimmünster.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet.

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Mauerwerk aus dem Jahre 1926 aus Allmendsberger Plattensandstein, Wohnhaus am alten Steinbruch (2012).

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Mauerwerk aus dem Jahre 1926 aus Allmendsberger Plattensandstein, Wohnhaus am alten Steinbruch (2012).

-

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet. Mauerwerk aus dem Jahre 1926.

Verwendungsbeispiel für Emmendinger Buntsandstein: Für die Errichtung der 1899–1901 erbauten evangelischen Kirche in Freiamt-Mußbach wurde geröllführender Sandstein aus der Umgebung verwendet. Mauerwerk aus dem Jahre 1926.

-

Säulenprofil der Buntsandsteinabfolge im Steinbruch Bleichbachtal der Fa. Nuvolin.

Säulenprofil der Buntsandsteinabfolge im Steinbruch Bleichbachtal der Fa. Nuvolin.

-

Zerteilen eines Buntsandsteinrohblocks mittels Seilsäge, Steinbruch der Fa. Nuvolin im Bleichbachtal (2011).

Zerteilen eines Buntsandsteinrohblocks mittels Seilsäge, Steinbruch der Fa. Nuvolin im Bleichbachtal (2011).

-

Steinbruch am Langauweg westlich von Tennenbach: Blick auf die alte Abbauwand unmittelbar vor Beginn des Probeabbaus (Länge der Messlatte: 3 m).

Steinbruch am Langauweg (RG 7813-4), westlich von Tennenbach: Blick auf die alte Abbauwand unmittelbar vor Beginn des Probeabbaus (Länge der Messlatte: 3 m).

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Abräumen der gelockerten Gesteinsmassen mit Hilfe eines Baggers.

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Abräumen der gelockerten Gesteinsmassen mit Hilfe eines Baggers.

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Abtragen der oberen Gesteinsschichten durch Bohren und Schneiden mit einer Seilsäge (August 2012).

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Abtragen der oberen Gesteinsschichten durch Bohren und Schneiden mit einer Seilsäge (August 2012).

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Blick auf die frisch eingerichteten Sohlen.

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Blick auf die frisch eingerichteten Sohlen.

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Anschnitt eines geröllführenden und schräg geschichteten Sandsteins aus dem oberen Teil der Folge.

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Anschnitt eines geröllführenden und schräg geschichteten Sandsteins aus dem oberen Teil der Folge.

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Mittelkörniger, roter und geröllfreier, deutlich geschichteter Sandstein aus dem Hauptwerksteinhorizont.

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Mittelkörniger, roter und geröllfreier, deutlich geschichteter Sandstein aus dem Hauptwerksteinhorizont.

-

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Detailaufnahme des geröllfreien, homogenen Sandsteins aus der Werksteinzone.

Steinbruch am Langauweg, westlich von Tennenbach: Detailaufnahme des geröllfreien, homogenen Sandsteins aus der Werksteinzone.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2006). Geologische Kartierung in der Vorbergzone des Schwarzwalds (östlich von Bombach) und kluft- und felsmechanische Untersuchungen an Gesteinen der Vorbergzone des Schwarzwaldes. – Dipl.-Arb. Univ. Freiburg, 199 S., 2 Kt., Freiburg i. Br. [118 Abb., 11 Tab., 5 Anh., unveröff.]

- (2009). Das Freiburger Münster. 144 S., Sölden (Foto-Edition-Raach).

- (2012). Freiburger Münster – Die Münsterbauhütte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 112 S., Freiburg i. Br. (Rombach). [102 Abb.]

- (2009). 1250 Jahre Heimbach: historisches Heimbach – lebendiges Dorf; Festschrift zum Jubiläum; Geschichte – Geschichten – Bilder. 216 S., Teningen-Heimbach. [173 Abb.]

- (1996). Erläuterungen zum Blatt Freiburg i. Br. und Umgebung. – 3. Aufl., Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 364 S., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1918). Heimsuchungen und Schicksale des Freiburger Münsters in Kriegsnot, durch Menschhand und Feuersgefahr. – Freiburger Münsterblätter, 14. Jahrgang 1918, S. 1–26.

- (2010). Erläuterungen zum Blatt 7713 Schuttertal. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 288 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2010b). Blatt L 7910/L 7912 Breisach am Rhein/Freiburg i. Br.-Nord, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 258 S., 35 Abb., 10 Tab., 2 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Wittenbrink, J. & Werner, W., m. Beitr. v. Selg, M.]

- (2011b). Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch und Blatt L 7712 Lahr im Schwarzwald, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 362 S., 55 Abb., 15 Tab., 3 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Poser, C. & Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Bauer, M. & Werner, W.]

- (1969). Exkursion A: Bausteine des Münsters und anderer Sakral- sowie Profan-Bauten in Freiburg im Breisgau. – Führer Exk. 121. Hauptvers. dt. geol. Ges., 5 S., Freiburg i. Br. [1 Abb., 1 Tab.]

- (2003). Eine petrophysikalische Analyse von Sandsteinen am Freiburger Münster. – Dipl.-Arb. Univ. Freiburg, 130 S., Freiburg i. Br. [unveröff.]

- (1994). Tektonik und Mineralisation der Hydrothermalgänge am Schwarzwaldrand im Bergbaurevier Freiamt–Sexau. – Abhandlungen des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg, 14, S. 27–98, 3 Taf. [22 Abb., 1 Tab.]