Hierbei handelt es sich um einen gelbbraunen bis gelblich weißen, dichten, z. T. oolithischen Kalkstein, der reich an organischem Detritus ist und früher auch als Brenztal-Trümmeroolith bezeichnet wurde. Stratigraphisch wird er eingestuft in den Bereich der Mergelstetten-Formation (Oberer Oberjura; früher Zementmergel- bis Liegende-Bankkalke-Formation). Die Mächtigkeit schwankt zwischen 10 und 30 m. Der Brenztal-Trümmeroolith enthält zwar stellenweise auch echte Ooide, besteht aber im Wesentlichen aus abgerollten, karbonatisch gebundenen Resten von Schwämmen, Muscheln, Brachiopoden, Korallen, Echinodermen etc. (Frank, 1944), weshalb die Bezeichnung Brenztal-Trümmerkalk vorzuziehen ist. Nach Reiff (1990) wurde das Gestein früher auch als „Schnaitheimer Oolith“ bezeichnet, nach Bayer (1990) auch „Schnaitheimer Marmor“. Gelegentlich ist auch die Bezeichnung „Heidenheimer Stein“ zu finden. Vermutlich handelt es sich bei den Karbonatgesteinen um Riffschuttablagerungen oder in Rinnen geschüttete Schuttfächerablagerungen (Gündisch, 2000).

Der Brenztal-Trümmerkalk ist an zahlreichen Gebäuden an Fassaden, Haussockeln, Treppenstufen, Fenster- und Türeinfassungen in Heidenheim und Umgebung zu finden, wurde aber auch zu Wandverkleidungen, Waschtischplatten usw. verarbeitet. Sogar Denkmale sowie Wasser- und Futtertröge wurden daraus gefertigt. Material aus dem Steinbruch Hirschhalde westlich Schnaitheim (RG 7226‑119) wurde im Alten Rathaus und am Hauptbahnhof Heidenheim verbaut, Brenztal-Trümmerkalk findet sich außerdem im Schloss Hellenstein bei Heidenheim sowie in der Treppe des Landesgewerbemuseums Stuttgart. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der weiße Trümmerkalk nach Stuttgart geliefert, er soll als polierte Platten beim Bau des Neuen Schlosses Verwendung gefunden haben (Mitt. Reiff). Der Brenztal-Trümmerkalk wurde 1872–1883 sogar beim Bau des Rathauses in Wien eingesetzt (Bayer, 1990).

Nach Reiff (2004) bestand eine Blütezeit der Gewinnung des Heidenheimer Steins von etwa 1830–1860. Dort waren ständig etwa 100, zeitweise bis 200 Männer beschäftigt. Zur Hochblüte des Abbaus kam es zwischen 1860 und 1880 mit dem Bau der Brenztalbahn (Bayer, 1990). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist der Abbau fast völlig erloschen, um die Jahrhundertwende wurden nur noch Mark-, Pflaster-, Rand- und Rinnsteine gefertigt. Den Steinbruch Hirschhalde (RG 7226‑119) übernahmen 1910 die Rhenania-Werke Heilbronn, danach wurden Rollbahnen und Schrägaufzug-Seilbahnen gebaut. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Abbau kurz wiederbelebt, weil der Trümmerkalk für Großbauten des Dritten Reichs sehr gefragt war, so dass wieder etwa 100 Leute beschäftigt waren. Nach Bayer (1990) fand der Trümmerkalk in dieser Zeit Verwendung beim Autobahnbau, für Großbauten auf der Zeppelinwiese in Nürnberg oder dem Luftfahrtministerium in Berlin. Nach Reiff (Mitt.) hat man nach dem Zweiten Weltkrieg mit Steinen aus dem Steinbruch Kraft am Moldenberg die St. Bonifatius Kirche in Schnaitheim und das Wohnhaus Kraft unterhalb des Steinbruchs gebaut. Um 1970 wurden auf Veranlassung der Stadt Heidenheim die noch in Betrieb befindlichen Steinbrüche stillgelegt, weil sie im oder zu nahe am Stadtgebiet lagen. Sie wurden weitgehend überbaut, wie der Steinbruch Traber mit den Gebäuden der Waldorfschule, andere wurden mit Erdaushub verfüllt.

|

Technische Eigenschaften nach Reyer (1927), Frank (1944, 1949) und Lukas (1990b) |

Brenztal-Trümmerkalk |

|

2,12–2,48 g/cm3 |

|

|

2,71 g/cm3 |

|

|

effektive Porosität |

8,64 Vol.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

2,67 M.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Vakuum |

3,50 M.‑% |

|

Sättigungsgrad/s‑Wert |

0,77 |

|

52,6–117,7 MPa entspricht 536–1200 kg/cm2, Mittelwert 612 kg/cm2 |

-

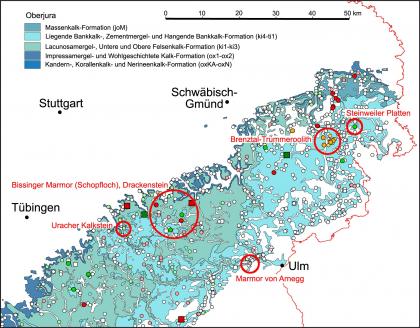

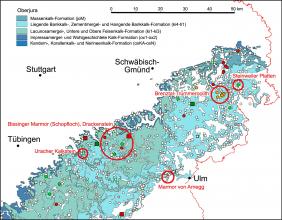

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Östliche Alb (Stand 2013).

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Östliche Alb (Stand 2013).

-

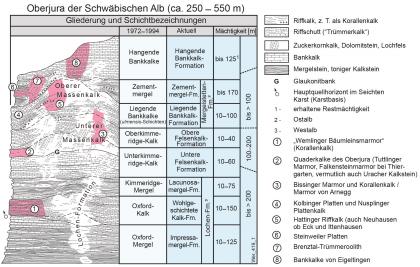

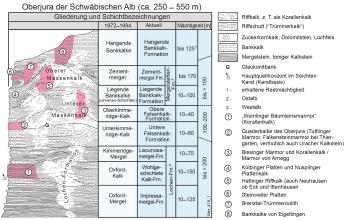

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

-

Brenztal-Trümmerkalk, ein gelbbrauner bis gelblich weißer, z. T. oolithischer Kalkstein mit organischem Detritus. Bildbreite entspricht 16 cm.

Brenztal-Trümmerkalk, ein gelbbrauner bis gelblich weißer, z. T. oolithischer Kalkstein mit organischem Detritus. Bildbreite entspricht 16 cm.

-

Beispiele für Einsatzbereiche des Brenztal-Trümmerkalks: Schloss Hellenstein bei Heidenheim an der Brenz, nach 1762 verfallend und als Steinbruch genutzt, nach 1837 geschützt.

Beispiele für Einsatzbereiche des Brenztal-Trümmerkalks: Schloss Hellenstein bei Heidenheim an der Brenz, nach 1762 verfallend und als Steinbruch genutzt, nach 1837 geschützt.

-

Beispiele für Einsatzbereiche des Brenztal-Trümmerkalks: Die 1950 errichtete Kirche St. Bonifatius in Schnaitheim.

Beispiele für Einsatzbereiche des Brenztal-Trümmerkalks: Die 1950 errichtete Kirche St. Bonifatius in Schnaitheim.

Literatur

- (1990). Damals in Alt-Schnaitheim. 3. Aufl., 186 S., Heidenheim a. d. Brenz (Verlag Hans-Joachim-Kopp).

- (1944). Die natürlichen Bausteine und Gesteinsbaustoffe Württembergs. 340 S., Stuttgart (Schweizerbart). [17 Abb.]

- (1949). Technologische Geologie der Bodenschätze Württembergs. 446 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1986). Geologie von Baden-Württemberg. 3., völlig neu bearbeitete Aufl., VII + 472 S., Stuttgart (Schweizerbart). [254 Abb., 26 Tab.]

- (2000). Fazies und Genese des Brenztal-Trümmerooliths im Raum Heidenheim-Mergelstetten. – Dipl.-Arb. Univ. Tübingen, 121 S., 15 Taf., Tübingen. [30 Abb., Anhang, unveröff.]

- (1990b). Geologie und Naturwerksteine Baden-Württembergs. – Grimm, W.-D. (Hrsg.). Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland, S. 147–162, 2 Taf., München (Arbeitsheft Bayr. Landesamt Denkmalpflege, 50). [2 Abb.]

- (1990). Brenztal-Trümmeroolith in den Liegenden Bankkalken des Albuchs. – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 72, S. 391–396.

- (2004). Erläuterungen zu Blatt 7326 Heidenheim. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 223 S., 3 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (1927). Die Bausteine Württembergs nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung und ihrer Struktur in Bezug zu ihrer bautechnischen Verwendung und wirtschaftlichen Bedeutung. VIII + 138 S., 3 Taf., Halle/Saale (Martin Boerner Verlagsanstalt). [8 Abb.]