Böden im Hügelland auf Karbonat- und Tonmergelstein

Der größte Teil der hügeligen und zertalten Gäuflächen wird von den Gesteinen des Oberen Muschelkalks gebildet. Während der pleistozänen Kaltzeiten ist der Kalksteinfels durch Frostverwitterung an der Oberfläche in einen lockeren Gesteinsschutt übergegangen. In den Warmzeiten wirkte die Lösungsverwitterung, bei der, nach Abfuhr des Karbonats mit dem Sickerwasser, ein nur wenige Zentimeter mächtiger gelblich brauner Rückstandston zurückblieb. Kaltzeitliche Solifluktion und Kryoturbation führte zu einer Vermischung und Verlagerung. Am Ende der Würmkaltzeit kam es letztmalig in der Jüngeren Tundrenzeit zu Solifluktion und Lösseinwehung, weshalb vollständig erhaltene Bodenprofile außerhalb der Täler in der Regel nach oben mit einer geringmächtigen lösslehmhaltigen Fließerde, der Decklage abschließen (entspr. Hauptlage in Ad-hoc-AG Boden, 2005a, S. 180 f). Im Holozän setzte sich auf dem Kalkstein bzw. Kalksteinschutt die Lösungsverwitterung fort, während in der Decklage eine Entkalkung, Verbraunung und Verlehmung erfolgte. Das Ergebnis sind zweischichtige Böden, die als Terra fusca-Braunerde oder bei reduzierter Decklagenmächtigkeit (< 3 dm) als Braunerde-Terra fusca bezeichnet werden. Wo der Rückstandston im Pleistozän abgetragen wurde oder sich nie bilden konnte, entstanden Braunerde-Rendzinen, Rendzina-Braunerden und Braunerden aus Decklage über Kalkstein(schutt).

Die Kalksteinbänke wechseln mit sehr viel dünneren Tonmergel- und Mergelsteinlagen. Diese sind aber viel leichter verwitterbar und liefern vergleichsweise mehr Verwitterungston. Durch kaltzeitliche Verwitterung, Solifluktion und holozäne Bodenbildung entstanden graue, plastische, mehr oder weniger steinige, in Oberflächennähe entkalkte Tone. Auch sie werden im Idealfall von einer Decklage überdeckt. So dass als Klimaxboden je nach Mächtigkeit der Decklage eine zweischichtige Pelosol-Braunerde oder ein Braunerde-Pelosol entstand.

Oft wurde die Decklage während der jahrhundertelangen Nutzung durch Bodenerosion abgetragen oder zumindest in ihrer Mächtigkeit stark reduziert. Häufig wurden auch die geringmächtigen T- und P-Horizonte der Terra fusca und des Pelosols im Pflughorizont aufgearbeitet. Als vorherrschende Böden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen entstanden so flach bis mittel tief entwickelte, meist schon an der Oberfläche kalkhaltige, steinige Tonböden. Es handelt sich um Übergangsformen von Pararendzinen zu Pelosolen, sowie von Rendzinen zu Terrae fuscae.

Aufgrund der solifluidalen und kryoturbaten Durchmischung liegt in den meisten Fällen kein reiner Rückstandston und kein reiner Mergelverwitterungston vor. Meist handelt es sich um Mischsubstrate, mit olivgrauen bis graubraunen Farbtönen und wechselndem Gehalt an Kalksteinschutt. Je höher der Anteil an Mergelverwitterungston ist, umso typischer ist das grobe Aggregatgefüge und die Pelosoldynamik entwickelt. Ein höherer Anteil an Rückstandston aus der Kalklösungsverwitterung macht sich deutlich durch kleinere Bodenaggregate bemerkbar. T-Horizonte wurden nur dann als solche angesprochen, wenn sie eine braune bis gelbbraune Bodenfarbe und ein kleinpolyedrisches Bodengefüge besaßen. Allerdings waren sie auch dann selten so typisch ausgebildet wie entsprechende Bodenprofile in reinen Kalksteinlandschaften. Übergangsformen zwischen Pelosol und Terra fusca sind in der Bodensystematik bisher nicht vorgesehen. In der neuen Bodenkundlichen Kartieranleitung (AG Boden, 2024) wurde jedoch als neuer Normsubtyp die Pelosol-Rendzina hinzugefügt.

Böden der Pararendzina-Pelosol-Entwicklungsreihe und solche der Rendzina-Terra fusca-Entwicklungsreihe kommen in einer Bodengesellschaft in flach- und mittelgründiger Ausprägung kleinräumig nebeneinander vor und waren bei der Kartierung meist nicht voneinander zu trennen. Aus diesem Grund wurde im Verbreitungsgebiet des Oberen Muschelkalks eine Kartiereinheit (KE) ausgewiesen, in der diese Böden gesammelt beschrieben werden und die insgesamt fast ein Viertel der Bodengroßlandschaft (ohne Siedlungen) einnimmt (i24). Sie tritt vorwiegend im ackerbaulich genutzten Hügelland im Oberen Muschelkalk auf, kommt aber auch in ehemals landbaulich genutzten Waldgebieten vor.

In einigen Gebieten konnten, oft unter Wald und in Flachlagen, Kartiereinheiten gebildet werden, in denen Pelosole und Braunerde-Pelosole (i22) oder Terrae fuscae und Braunerde-Terrae-fuscae (i50) die vorherrschenden Böden sind. Die Terrae fuscae besitzen naturgemäß, aufgrund ihres durchlässigen Bodengefüges, keine Tendenz zur Staunässe. Aber auch bei den flach bis mittel tief entwickelten Pelosolen im Oberen Muschelkalk ist nur örtlich eine schwache Pseudovergleyung feststellbar. Nur an wenigen Stellen konnten in flachen, abzugsträgen Sattellagen und Scheitelbereichen Pelosol-Pseudogleye auskartiert werden (i53). Die unter einer geringmächtigen Decklage folgenden Tone sind dort meist 5–10 dm mächtig und oft eher steinarm. Möglicherweise spielen in diesen staunassen Positionen im Oberen Muschelkalk auch Reste von Lettenkeuper-Verwitterungston oder umgelagerte Paläoböden eine Rolle.

Gewölbte Scheitelbereiche und exponierte Talränder sind im Gebiet des Oberen Muschelkalks oft durch das Vorherrschen von Rendzinen und Terra fusca-Rendzinen gekennzeichnet (i3). Auch im Ausstrichbereich des Quaderkalks im nordöstlichen Tauberland fehlen die tonigen Unterböden. Die dort verbreiteten flachgründigen Rendzinen und Braunen Rendzinen werden in KE i5 beschrieben.

Eine weitere kleinräumige Besonderheit stellen Rückstandstone mit deutlichem Karbonatsandanteil im Raum Niederstetten dar. Sie sind direkt an das Vorkommen von Dolomitstein und Dedolomit (grobkristalliner Kalkstein) im Oberen Muschelkalk gebunden (Simon, 2003a). Die dort verbreiteten Braunerde-Terrae fuscae und Terra fusca-Braunerden sind vergleichsweise tief entwickelt (i29).

Ähnlich wie im Oberen Muschelkalk wechseln auch im Hügelland und auf den Stufenflächen des Unteren Muschelkalks im westlichen Bauland Kalk- und Tonmergelgestein kleinräumig als Ausgangsgestein. In der dort verbreiteten KE i8 gibt es aber eine deutliche Dominanz flacher Rendzinen auf Kalkstein. Sie wechseln mit Terra fusca-Rendzinen und mit Pelosol-Pararendzinen. Terrae fuscae und Pelosole sind im Verbreitungsgebiet dieser Kartiereinheit, die auch in Scheitelbereichen schmaler Riedel in den Tälern des Tauberlands vorkommt, eher selten. Kleinere, von Kalksteinbänken des Unteren Muschelkalks gebildete Plateauflächen, auf denen flache, steinige Rendzinen noch höhere Flächenanteile besitzen, wurden in Einheit i2 abgegrenzt.

Im südwestlichen Bauland, zwischen Buchen und Mosbach, werden die Hänge und Scheitelbereiche im Hügelland des Unteren Muschelkalks verbreitet von Dolomit- und Mergelsteinen gebildet (Mosbach-Subformation). Vorherrschende Böden sind dort Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen aus steinigen, lehmig-tonigen Fließerden. Sie wechseln mit Rendzinen aus schluffig-lehmig verwitterndem Dolomitgestein (i14).

An Flachhängen und auf Scheitelbereichen der Rücken und Riedel im Mittleren Muschelkalk sind ebenfalls oft Rendzinen und Terra fusca-Rendzinen aus Dolomitstein, Kalkstein und steinigen Fließerden verbreitet (i7). Wegen des schluffig bis feinsandig verwitternden Dolomitgesteins sind die Böden oft deutlich tonärmer als jene im Gebiet des Oberen Muschelkalks. Weite Bereich in hängigen Lagen des Unteren und v. a. des Mittleren Muschelkalks werden von Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen aus mehr oder weniger steinigen, tonig-lehmigen Fließerden eingenommen (i11). Neben Dolomit- und Mergelverwitterungsmaterial aus dem Mittleren Muschelkalk ist den Fließerden oft auch noch Gesteinsmaterial aus dem Oberen Muschelkalk beigemengt. Im westlichen und nördlichen Randbereich der Bodengroßlandschaft sowie vereinzelt im Umpfertal bei Boxberg-Schweigern ziehen die Fließerdedecken z. T. bis ins Niveau des Oberen Buntsandsteins hinab. Rötliches, toniges und z. T. Sandstein führendes Verwitterungsmaterial der Rötton-Formation unterlagert dort die grauen Fließerden aus Muschelkalkmaterial oder wurde mit diesem vermischt (Pararendzina, i13).

Besonders in bewaldeten Flachlagen und an schwach geneigten Hängen konnten Braunerde-Terrae fuscae und Terrae fuscae als eigene Kartiereinheit ausgewiesen werden (i51). Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt im Hügelland des Unteren Muschelkalks nördlich von Mosbach sowie im Mittleren Muschelkalk im Raum Boxberg/Bad Mergentheim. Wo überwiegend Mergelverwitterungsmaterial als Bodenbildner vorliegt, sind in solchen Lagen v. a. Pelosole und Braunerde-Pelosole verbreitet (i21). Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt am Südwestrand des Baulands im Unteren und Mittleren Muschelkalk zwischen Elztal-Dallau und Buchen.

Blick vom vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Bauland zum größtenteils bewaldeten Hinteren Odenwald bei Elztal-Dallau – Blickrichtung NW (links) bis NO (recht)

Böden aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden in Flachlagen der Gäulandschaft

Weite Bereiche der Muschelkalklandschaft werden von Böden aus Lösslehm oder aus lösslehmreichen Fließerden eingenommen. Sie besitzen insgesamt einen Flächenanteil von über 20 % der Bodengroßlandschaft (ohne Siedlungen).

Die weit verbreitete KE i38 kommt vor allem auf ebenen und schwach gewölbten Scheitelbereichen und an schwach bis mittel geneigten, oft nord- und ostexponierten Hängen im Hügelland des Oberen Muschelkalks vor. Es handelt sich um Böden, die sich in ca. 3–10 dm mächtigen, lösslehmreichen Fließerden entwickelt haben, die von steinigen, tonigen Muschelkalkfließerden oder von Karbonatgesteinszersatz unterlagert werden. Es sind meist zwei- oder dreischichtige Bodenprofile aus einer Abfolge von Deck- über Mittel- auf Basislage oder Decklage (> 3 dm) über Basislage. Es treten auch Profile mit komplett erodierter Decklage auf und einer Abfolge Mittellage über Basislage. Vorherrschende Bodentypen sind erodierte Parabraunerden, Terra fusca-Parabraunerden, Pelosol-Parabraunerden, Pelosol-Braunerden und Terra fusca-Braunerden.

Ganz ähnliche Böden sind auch im Gebiet des Mittleren und Unteren Muschelkalks verbreitet. In den Kartiereinheiten i37 und i42 wurden Parabraunerden, Pelosol-Parabraunerden und Terra fusca-Parabraunerden aus meist dreischichtigen Fließerdefolgen abgegrenzt, die oberhalb 4–10 dm u. Fl. einen deutlichen Lösslehmeinfluss aufweisen. Darunter folgen Tonfließerden, Kalk- und Dolomitgestein.

In flachen Scheitellagen und an schwach geneigten Hängen sind im gesamten Muschelkalkgebiet Parabraunerden aus über 1 m mächtigem Lösslehm oder aus lösslehmreichen, skelettarmen Fließerden (i33) weit verbreitet. Sie zählen mit zu den besten Böden in der Bodengroßlandschaft und werden überwiegend ackerbaulich genutzt. Durch Bodenerosion wurde der Tonverarmungshorizont (Al) der Parabraunerden häufig abgetragen, zumindest aber stark verkürzt bzw. im Pflughorizont aufgearbeitet. Hauptverbreitungsgebiet von KE i33 ist das südliche Bauland.

Vor allem im südwestlichen Bauland treten in Flachlagen im Gebiet des Oberen Muschelkalks Böden aus Lösslehm auf, die deutliche Merkmale zeitweiliger Staunässe besitzen (Pseudogley-Parabraunerde, Parabraunerde-Pseudogley i46, i57). Als Stauhorizonte wirken ältere umgelagerte Lösslehme oder dichtes, toniges Muschelkalk-Verwitterungsmaterial im tieferen Unterboden. Möglicherweise spielen auch umgelagerte Paläoböden oder Reste von Lettenkeuper-Verwitterungston eine Rolle (vgl. Wittmann, 2000, S. 113). Vereinzelt finden sich im südwestlichen Bauland Pseudogleye auch in mit Lösslehm verfüllten Karstsenken (i52). Weniger häufig sind Pseudogley-Parabraunerden und Pseudogley-Pelosol-Parabraunerden aus nur geringmächtigen lösslehmhaltigen Fließerden (< 8 dm). Sie wurden in KE i44 zusammengefasst. In Flachlagen am Westrand des Baulands bewirken oft auch schwer wasserdurchlässige Verwitterungstone aus dem Unteren und Mittleren Muschelkalk deutliche Staunässemerkmale in den überlagernden Lösslehmen (Pseudogley-Parabraunerde, i49; seltener Parabraunerde-Pseudogley, i55).

In bewaldeten Trockentalmulden des Baulands sind ebenfalls oft tief entwickelte Böden aus z. T. verschwemmtem Lösslehm verbreitet. Neben Parabraunerden treten auch braune schluffreiche Böden ohne Lessivierungsmerkmale auf, die als Braunerden kartiert wurden (i34). Ähnliche Böden wurden auch auf Schwemmfächern an den Ausgängen kleiner Tälchen im südlichen Bauland angetroffen. Dort weisen die Bodenprofile oft deutliche Haftnässemerkmale auf (Haftnässepseudogley-Braunerde, i107).

Im Übergangsbereich zum Lössgebiet des nordöstlichen Tauberlands sind Böden verbreitet, die sich in geringmächtigen, lössreichen Fließerden entwickelt haben. Es handelt sich um 3–10 dm mächtigen umgelagerten, kalkhaltigen Würmlöss mit sehr geringem bis mittlerem Skelettgehalt. Darunter folgen steinige Tonfließerden und Karbonatgesteinszersatz. Die in Scheitel- und Hanglage vorkommenden, in KE i39 beschriebenen Böden sind durch starke Bodenerosion überprägt. Vorherrschend sind stark erodierte Parabraunerden und Pararendzinen. Noch stärker erodierte Bereiche, in denen Braunerde-Pararendzinen und Pararendzinen vorherrschen, wurden mit zwei Einzelvorkommen von KE i19 und i20 abgegrenzt.

Böden aus holozänen Abschwemmmassen in Mulden und Hangfußlagen

In den verzweigten Trockentalmulden, in Hangfußlagen und auf Schwemmfächern sind im Muschelkalkgebiet verbreitet Kolluvien aus holozänen Abschwemmmassen anzutreffen. Sie nehmen insgesamt rund 9 % der Gesamtfläche der Bodengroßlandschaft ein (ohne Siedlungen). Am häufigsten sind die in KE i65 beschriebenen tiefen Kolluvien aus schluffig-lehmigem Bodenmaterial. Das im Laufe der Zeit von den Hängen abgeschwemmte schwach humose Substrat ist oft skelettfrei oder skelettarm. Meist handelt es sich um karbonatfreie Abschwemmmassen, die durch Erosion entkalkter Böden aus lösslehmhaltigen Deckschichten entstanden sind. Heute befinden sich dort kalkhaltige Ackerböden aus Muschelkalkmaterial. Als eigene Kartiereinheit wurden die Kolluvien dort ausgewiesen, wo in der Umgebung großflächig Lösslehmdecken verbreitet sind (i63). Die Böden sind dort fast ausschließlich karbonatfrei, steinfrei und schluffreicher als diejenigen in KE i65. Sie sind hauptsächlich in Trockentalmulden des südlichen und südwestlichen Baulands zu finden. Staunässemerkmale kommen in den Böden beider Kartiereinheiten eher selten vor. Eine schwache Pseudovergleyung findet sich aber regelmäßig in den tiefen und mäßig tiefen, von Lösslehm unterlagerten Kolluvien im Hügelland des Unteren und Mittleren Muschelkalks im Raum Walldürn (i67). Für schluffreiche Kolluvien, die Merkmale von Haftnässe aufweisen, wurde eine eigene Kartiereinheit gebildet. Sie kommen vereinzelt in meist durch Grünland genutzten Muldentälchen im verbreitet von Lösslehm bedeckten südwestlichen Bauland vor (Haftnässepseudogley-Kolluvium, i72)

In schmalen, tiefer eingeschnittenen Tälchen mit stärker geneigten Hängen und oft auch deutlich geneigter Tiefenlinie dominieren dagegen die in KE i64 abgegrenzten kalkhaltigen Kolluvien. Die Abtragung war dort so stark, dass z. T. auch feiner Gesteinsschutt mit in die Tiefenbereiche transportiert wurde. Hauptverbreitungsgebiet von Einheit i64 sind die verzweigten Nebentälchen im zertalten Taubereinzugsgebiet. Auch im Taubertal selbst sind am Fuß der Hänge und auf Schwemmfächern kalkhaltige, schuttführende Kolluvien verbreitet. Im Gebiet des Unteren und Mittleren Muschelkalks des Baulands wurden stellenweise kalkhaltige Kolluvien aus überwiegend lehmigem Bodenmaterial und mit örtlich schwacher Pseudovergleyung als eigene Kartiereinheit ausgewiesen (i61). In Muldenanfängen, hängigen Muldentälchen sowie auf Schwemmfächern sind die holozänen Abschwemmmassen oft weniger als 1 m mächtig. Die dort verbreiteten mittel und mäßig tiefen, oft kalkhaltigen Kolluvien sind in Einheit i69 bzw. i68 zusammengefasst.

In mehreren Tälchen im Muschelkalkgebiet finden sich Abschnitte mit kleinen, zumindest zeitweise wasserführenden Bächen oder Wassergräben. In den Tiefenbereichen dieser Talmulden sind oft Gley-Kolluvien mit Grundwassermerkmalen im tieferen Unterboden verbreitet (i74, i76). Teilweise stammt das Wasser aus Quellen im Lettenkeuper und bewegt sich einige Zeit auf tonigen, abdichtenden Sedimenten in den Muschelkalktälchen weiter, bevor es im verkarsteten Untergrund versickert. Meist stehen diese Talabschnitte aber im Zusammenhang mit Quellhorizonten im Unteren und Mittleren Muschelkalk. An wenigen Stellen kommen im westlichen Bauland auch stärker vernässte Böden vor (Gleye und Pseudogley-Gleye, i95, i96, i98, i100). Auch sie treten bevorzugt in flachen Mulden im Bereich von schwer wasserdurchlässigen Tonmergelgesteinen im Unteren und Mittleren Muschelkalk sowie im flachen Übergang zur Rötton-Formation auf. Örtlich sind sie auch in Talböden im Grenzbereich zwischen Oberem und Mittleren Muschelkalk zu finden. Bei den Gleyen in KE i95 und i100 wurden im tieferen Unterboden örtlich Torfhorizonte erbohrt. Durch Überstauung stehen die Nasswiesen im Naturschutzgebiet Lappen und Eiderbachgraben (i95) südlich von Walldürn oft mehrere Wochen unter Wasser (Lösing, 2000).

Böden aus Hangschutt an Tal- und Stufenhängen

Die stark geneigten und steilen Muschelkalkhänge im Bau- und Tauberland sind stark durch Erosion überprägt. In weiten Bereichen wurde früher Weinbau betrieben. Heute sind sie meist bewaldet oder werden durch extensives Grünland oder Obstwiesen genutzt. Landschaftsprägend sind die zahlreichen Steinriegel, die in Gefällerichtung die Hänge hinabziehen.

In KE i6 wurden Hänge abgegrenzt, an denen die Böden hauptsächlich in Hangschutt und steinig-tonigen Fließerden aus Material des Oberen Muschelkalks entwickelt sind. In unteren Hangabschnitten ist z. T. Material aus dem Mittleren und Unteren Muschelkalk beigemischt. Früher vorhandene Deckschichten sind i. d. R. erodiert und die Böden sind meist bereits an der Oberfläche karbonathaltig. Vorherrschende Bodentypen sind Rendzinen, Pelosol-Rendzinen, Pararendzinen und durch die Bodenbearbeitung beim Weinbau entstandene mittel tiefe Rigosole.

Oft folgt unter den steilen Hängen im Oberen Muschelkalk zunächst flacheres, vom Mittleren Muschelkalk gebildetes Gelände. Erst darunter kommt es in den Schaumkalkbänken und Wellenkalken des Unteren Muschelkalks wieder zu einer ausgeprägten Versteilung. Vorherrschende Böden in der dort ausgewiesenen KE i4 sind flach und örtlich nur sehr flach entwickelte Rendzinen. Der Hangschutt ist v. a. im oberen Hangbereich sehr geringmächtig und fehlt z. T. auch ganz, so dass örtlich auch der Fels zutage tritt und als Begleitböden Syrosem-Rendzinen aus Kalkstein auftreten. Diese markanten Steilhänge im Unteren Muschelkalk sind vor allem im westlichen Bauland sowie im Tauberland im Raum Lauda-Königshofen/Boxberg/Bad Mergentheim verbreitet.

Weniger steile, vom Unteren und Mittleren Muschelkalk gebildete Hänge sind oft von Hangschutt und Fließerden bedeckt, die neben Gesteinsschutt viel tonig-lehmiges Feinmaterial sowie schluffiges Dolomitverwitterungsmaterial enthalten. Als Böden sind dort vorwiegend Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen verbreitet (i12).

An entlegeneren, bewaldeten Talhängen im südlichen Bauland und am Südostrand des Tauberlands sind Böden aus Hangschutt verbreitet, die weniger von der Erosion betroffen waren. Diese etwas weiter entwickelten Böden aus Hangschutt des Oberen Muschelkalks wurden in KE i9 zusammengefasst. Vorherrschend sind Braunerde-Rendzinen, Terra fusca-Rendzinen und Rendzinen, die meist 1–3 dm tief entkalkt sind. Noch weiter entwickelte Böden mit Entkalkungstiefen von 3–5 dm werden in KE i28 beschrieben. Es handelt sich um Terra fusca-Braunerden und Braunerde-Terrae fuscae aus umgelagertem steinigem Rückstandston, der örtlich von geringmächtigen lösslehmhaltigen Deckschichten überlagert wird. Auch sie kommen an bewaldeten, meist nord- und ostexponierten Talhängen im südlichen Bauland und im südöstlichen Tauberland vor.

Die Böden in aktuell bewirtschafteten oder in jüngerer Zeit erst aufgegebenen Weinbergen wurden in KE i104 zusammengefasst. Es handelt sich um kalkhaltige Böden aus meist tonig-lehmigem Substrat mit stark schwankendem, meist hohem bis sehr hohem Steingehalt. Als Folge der tiefen Bodenbearbeitung im Weinbau sind Böden mit schwach humosen Unterbodenhorizonten (Rigosole, Pararendzina-Rigosole) verbreitet. Bei den stark steinigen Bodenprofilen steht allerdings der Charakter eines A‑C‑Bodens im Vordergrund (Rendzina). Häufig sind die Weinbergsanlagen durch Planierarbeiten und künstlichen Auftrag, oft aus Löss- und Lösslehmmaterial, stark anthropogen überprägt. Örtlich vorkommende Rigosole und Pararendzina-Rigosole an ehemaligen Weinberghängen im südlichen Bauland werden in den Kartiereinheiten i102 und i103 beschrieben. Die steilen Hänge sind dort oft durch Kleinterrassen strukturiert.

In Kalksteinlandschaften kommt es im Bereich von Quellaustritten zur Ausfällung von Süßwasserkalken. Im Gebiet der Bodengroßlandschaft Bauland und Tauberland wurde in der Bodenkarte aber nur an einer Stelle ein Kalktuffpolster von nennenswerter Flächenausdehnung dargestellt. Es befindet sich am Hangfuß im Vorbachtal, südlich von Niederstetten und ist durch ehemaligen Abbau stark gestört. Als Böden treten Rendzinen, Gley-Rendzinen und Quellengleye auf (i108). Von Auenlehm überdeckter, z. T. fluviatil umgelagerter Kalktuff findet sich kleinflächig in der Seckachaue nordöstlich von Roigheim (kalkreicher Brauner Auenboden, i89).

-

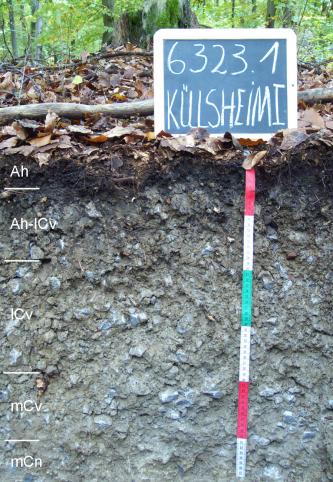

Mäßig tief entwickelte, pseudovergleyte Terra fusca-Parabraunerde aus lösslehmhaltigen Fließerden auf Kalkstein des Unteren Muschelkalks (i42)

Das Profil befindet sich auf einem bewaldeten Hügelrücken im Unteren Muschelkalk nordöstlich von Hardheim. Während sich sonst vielerorts im Bauland die Karbonatgesteine des Muschelkalks nahe der Oberfläche befinden, hat sich an dieser Stelle eine Decke aus lösslehmreichen Fließerden erhalten. Diese haben einen nur sehr geringen Grusgehalt und sind im unteren Bereich mit Rückstandston der Kalksteinverwitterung vermischt (T‑Bt). Die Merkmale zeitweiliger Staunässe (Pseudovergleyung) sind nur sehr schwach ausgeprägt. Musterprofil 6322.5

Mäßig tief entwickelte, pseudovergleyte Terra fusca-Parabraunerde aus lösslehmhaltigen Fließerden auf Kalkstein des Unteren Muschelkalks (i42)

Das Profil befindet sich auf einem bewaldeten Hügelrücken im Unteren Muschelkalk nordöstlich von Hardheim. Während sich sonst vielerorts im Bauland die Karbonatgesteine des Muschelkalks nahe der Oberfläche befinden, hat sich an dieser Stelle eine Decke aus lösslehmreichen Fließerden erhalten. Diese haben einen nur sehr geringen Grusgehalt und sind im unteren Bereich mit Rückstandston der Kalksteinverwitterung vermischt (T‑Bt). Die Merkmale zeitweiliger Staunässe (Pseudovergleyung) sind nur sehr schwach ausgeprägt. Musterprofil 6322.5

-

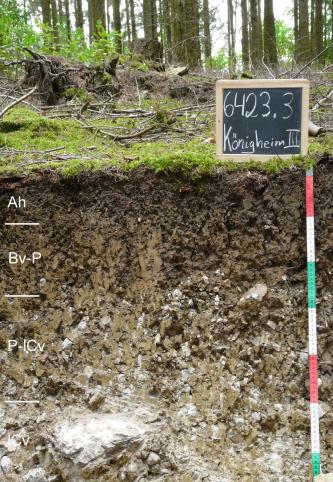

Flachgründige erodierte Terra fusca-Parabraunerde auf Oberem Muschelkalk (i50)

Der geringmächtige, tonreiche, steinfreie Oberboden besteht aus dem kalkfreien Lösungsrückstand des Kalksteins und einem geringen Lösslehmanteil. Der Ah‑T‑Bt‑Horizont zeigt Anzeichen von Toneinwaschung. Der ursprüngliche Tonauswaschungshorizont wurde vermutlich durch ackerbauliche Nutzung in früherer Zeit erodiert. Musterprofil 6324.3

Flachgründige erodierte Terra fusca-Parabraunerde auf Oberem Muschelkalk (i50)

Der geringmächtige, tonreiche, steinfreie Oberboden besteht aus dem kalkfreien Lösungsrückstand des Kalksteins und einem geringen Lösslehmanteil. Der Ah‑T‑Bt‑Horizont zeigt Anzeichen von Toneinwaschung. Der ursprüngliche Tonauswaschungshorizont wurde vermutlich durch ackerbauliche Nutzung in früherer Zeit erodiert. Musterprofil 6324.3

-

Braunerde-Pararendzina im Mittleren Muschelkalk bei Werbach-Wenkheim (i11)

Der Bodenaufschluss befindet sich an einem Unterhang nördlich von Wenkheim. Der obere Abschnitt ist eine eiszeitliche Fließerde aus mergeligem Material mit Kalksteinen des Oberen Muschelkalks und Dolomitsteinen des Mittleren Muschelkalks. Darunter folgt das gelbliche, zersetzte, anstehende Dolomitgestein des Mittleren Muschelkalks.

Braunerde-Pararendzina im Mittleren Muschelkalk bei Werbach-Wenkheim (i11)

Der Bodenaufschluss befindet sich an einem Unterhang nördlich von Wenkheim. Der obere Abschnitt ist eine eiszeitliche Fließerde aus mergeligem Material mit Kalksteinen des Oberen Muschelkalks und Dolomitsteinen des Mittleren Muschelkalks. Darunter folgt das gelbliche, zersetzte, anstehende Dolomitgestein des Mittleren Muschelkalks.

-

Weinbergsboden nordwestlich von Lauda-Königshofen-Sachsenflur (Begleitboden in i4)

Dieser Weinbergsboden (Rigosol) befindet sich an einem Unterhang im Unteren Muschelkalk. Beim Rigolen im Abstand von mehreren Jahrzehnten erfolgt ein Durchmischen und Wenden des Bodens bis in 40–100 cm Tiefe. Dies dient zur Lockerung und besseren Wasser- und Nährstoffversorgung. Durch das in den Unterboden verbrachte humose Material besitzen die Böden eine charakteristische dunkelbraungraue Färbung.

Weinbergsboden nordwestlich von Lauda-Königshofen-Sachsenflur (Begleitboden in i4)

Dieser Weinbergsboden (Rigosol) befindet sich an einem Unterhang im Unteren Muschelkalk. Beim Rigolen im Abstand von mehreren Jahrzehnten erfolgt ein Durchmischen und Wenden des Bodens bis in 40–100 cm Tiefe. Dies dient zur Lockerung und besseren Wasser- und Nährstoffversorgung. Durch das in den Unterboden verbrachte humose Material besitzen die Böden eine charakteristische dunkelbraungraue Färbung.

-

Muldental mit vernässter Wiese im Niveau des Mittleren Muschelkalks bei Schefflenz-Mittelschefflenz (Gley, i98)

Muldental mit vernässter Wiese im Niveau des Mittleren Muschelkalks bei Schefflenz-Mittelschefflenz (Gley, i98)

-

Blick nach Südwesten ins Taubertal bei Weikersheim

Das Taubertal verläuft in dem Taleinschnitt vorne von Ost nach West (links nach rechts), biegt beim Industriegebiet rechts nach Süden um und verläuft hinter Weikersheim wieder nach Westen. Von links (SO) mündet in Weikersheim das Vorbachtal ein. An den steilen Talhängen sind ehemalige oder aktuelle Weinberge verbreitet (i6). Auf dem beackerten flachen Rücken zwischen Vorbach- und Taubertal finden sich Pararendzinen aus Material des Mittleren Muschelkalks (i11). In tieferen Lagen treten Pararendzinen aus Löss-Fließerden (i18) und Kolluvien auf (i71, i62).

Blick nach Südwesten ins Taubertal bei Weikersheim

Das Taubertal verläuft in dem Taleinschnitt vorne von Ost nach West (links nach rechts), biegt beim Industriegebiet rechts nach Süden um und verläuft hinter Weikersheim wieder nach Westen. Von links (SO) mündet in Weikersheim das Vorbachtal ein. An den steilen Talhängen sind ehemalige oder aktuelle Weinberge verbreitet (i6). Auf dem beackerten flachen Rücken zwischen Vorbach- und Taubertal finden sich Pararendzinen aus Material des Mittleren Muschelkalks (i11). In tieferen Lagen treten Pararendzinen aus Löss-Fließerden (i18) und Kolluvien auf (i71, i62).

-

Tauberland bei Lauda-Königshofen

Blick von der Edelfinger Höhe bei Sachsenflur nach Nordwesten über das Umpfertal bis nach Lauda-Königshofen-Beckstein. An den oft weinbaulich genutzten Hängen sind steinige Weinbergsböden aus Hangschutt und Fließerden verbreitet (Rigosole, i104). Auf den vom Oberen Muschelkalk gebildeten Höhen wechseln steinig-tonige Böden unterschiedlicher Entwicklungstiefe (i24). In den z. T. bewaldeten ebenen und schwach nach Osten geneigten Bereichen links hinten sind auch steinarme Lehmböden (Parabraunerden, i33, i38) verbreitet.

Tauberland bei Lauda-Königshofen

Blick von der Edelfinger Höhe bei Sachsenflur nach Nordwesten über das Umpfertal bis nach Lauda-Königshofen-Beckstein. An den oft weinbaulich genutzten Hängen sind steinige Weinbergsböden aus Hangschutt und Fließerden verbreitet (Rigosole, i104). Auf den vom Oberen Muschelkalk gebildeten Höhen wechseln steinig-tonige Böden unterschiedlicher Entwicklungstiefe (i24). In den z. T. bewaldeten ebenen und schwach nach Osten geneigten Bereichen links hinten sind auch steinarme Lehmböden (Parabraunerden, i33, i38) verbreitet.

-

Felswand im Unteren Muschelkalk (Jena-Formation, „Wellenkalk“) in einem engen Seitentälchen der Tauber bei Bad Mergentheim-Edelfingen

Im Hintergrund blickt man jenseits der Tauberaue auf den westexponierten Talhang. Am steilen Oberhang fallen die bewachsenen, in Falllinie verlaufenden großen Steinriegel auf. Als Böden wurden dort Rendzinen und Rigosole aus Hangschutt kartiert (i6). Darunter folgen Pararendzinen aus Material des Unteren und Mittleren Muschelkalks (i12) und am langgestreckten Unterhang Pararendzinen aus schuttführendem, umgelagertem Löss (i18).

Felswand im Unteren Muschelkalk (Jena-Formation, „Wellenkalk“) in einem engen Seitentälchen der Tauber bei Bad Mergentheim-Edelfingen

Im Hintergrund blickt man jenseits der Tauberaue auf den westexponierten Talhang. Am steilen Oberhang fallen die bewachsenen, in Falllinie verlaufenden großen Steinriegel auf. Als Böden wurden dort Rendzinen und Rigosole aus Hangschutt kartiert (i6). Darunter folgen Pararendzinen aus Material des Unteren und Mittleren Muschelkalks (i12) und am langgestreckten Unterhang Pararendzinen aus schuttführendem, umgelagertem Löss (i18).

-

Blick vom Streitberg nach Südosten über die flachhügelige Hochfläche im Oberen Muschelkalk östlich von Lauda-Königshofen

Neben den verbreitet vorkommenden steinigen Tonböden aus dem Verwitterungsmaterial des Oberen Muschelkalks (i24) treten immer wieder auch mehr oder weniger ausgedehnte Lössdecken mit erodierten Parabraunerden auf (i30). Wo es sich nur um geringmächtige lösslehmreiche Fließerden handelt, wie bei der Ackerfläche im Vordergrund, kommen neben Parabraunerden u. a. auch Terra fusca-Parabraunerden vor (i38).

Blick vom Streitberg nach Südosten über die flachhügelige Hochfläche im Oberen Muschelkalk östlich von Lauda-Königshofen

Neben den verbreitet vorkommenden steinigen Tonböden aus dem Verwitterungsmaterial des Oberen Muschelkalks (i24) treten immer wieder auch mehr oder weniger ausgedehnte Lössdecken mit erodierten Parabraunerden auf (i30). Wo es sich nur um geringmächtige lösslehmreiche Fließerden handelt, wie bei der Ackerfläche im Vordergrund, kommen neben Parabraunerden u. a. auch Terra fusca-Parabraunerden vor (i38).

-

Blick nach Süden über das Taubertal bei Bad Mergentheim

Zwischen den steilen Hängen im Unteren und Oberen Muschelkalk bildet der Mittlere Muschelkalk flachere Hangabschnitte oder Scheitelbereiche schmaler Sporne, wie hier südlich von Bad Mergentheim-Edelfingen. Bei den karbonathaltigen, steinigen Lehmböden auf der Ackerfläche im Vordergrund handelt es sich um Pararendzinen (i11) aus Dolomitstein führenden lehmigen Fließerden.

Blick nach Süden über das Taubertal bei Bad Mergentheim

Zwischen den steilen Hängen im Unteren und Oberen Muschelkalk bildet der Mittlere Muschelkalk flachere Hangabschnitte oder Scheitelbereiche schmaler Sporne, wie hier südlich von Bad Mergentheim-Edelfingen. Bei den karbonathaltigen, steinigen Lehmböden auf der Ackerfläche im Vordergrund handelt es sich um Pararendzinen (i11) aus Dolomitstein führenden lehmigen Fließerden.

-

Weinbergshänge westlich von Boxberg-Unterschüpf

An den Rebhängen im Unteren Muschelkalk finden sich steinige, lehmig-tonige Weinbergsböden (Rigosole, i104). Örtlich wurde zur Bodenverbesserung steinfreies Lössbodenmaterial aufgebracht. Die Talmulde im Vordergrund wird von grundwasserbeeinflussten Lehmböden aus Abschwemmmassen eingenommen (Gley-Kolluvien, i76). An den flachen Unterhängen im Vordergrund sind tiefgründige Böden aus einem Gemisch aus Löss und Kalksteinschutt (Pararendzinen, i18) verbreitet.

Weinbergshänge westlich von Boxberg-Unterschüpf

An den Rebhängen im Unteren Muschelkalk finden sich steinige, lehmig-tonige Weinbergsböden (Rigosole, i104). Örtlich wurde zur Bodenverbesserung steinfreies Lössbodenmaterial aufgebracht. Die Talmulde im Vordergrund wird von grundwasserbeeinflussten Lehmböden aus Abschwemmmassen eingenommen (Gley-Kolluvien, i76). An den flachen Unterhängen im Vordergrund sind tiefgründige Böden aus einem Gemisch aus Löss und Kalksteinschutt (Pararendzinen, i18) verbreitet.

-

Das Krummebachtal im Bauland zwischen Osterburken-Schlierstadt (links) und Buchen-Eberstadt (rechts)

Die Hochflächen werden vom Oberen, die flachen Hänge vom Mittleren Muschelkalk gebildet. Im Vordergrund finden sich Rendzinen auf Dolomitgestein (i7) sowie, in Mulden und am Hangfuß, Kolluvien (i64, i61). Die Auenböden in der schmalen Talsohle des Krummebachs weisen deutlichen Grundwassereinfluss auf (i90). Die gegenüberliegenden ostexponierten Flachhänge sind großflächig von Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden bedeckt. Vorherrschende Böden sind erodierte Parabraunerden (i33, i42). Vereinzelt tritt hier auch noch kalkhaltiger Rohlöss auf (i32). In Mulden und am Hangfuß der gegenüberliegenden Talseite sind Gleye verbreitet, die z. T. Torflagen im tieferen Unterboden aufweisen (i100).

Das Krummebachtal im Bauland zwischen Osterburken-Schlierstadt (links) und Buchen-Eberstadt (rechts)

Die Hochflächen werden vom Oberen, die flachen Hänge vom Mittleren Muschelkalk gebildet. Im Vordergrund finden sich Rendzinen auf Dolomitgestein (i7) sowie, in Mulden und am Hangfuß, Kolluvien (i64, i61). Die Auenböden in der schmalen Talsohle des Krummebachs weisen deutlichen Grundwassereinfluss auf (i90). Die gegenüberliegenden ostexponierten Flachhänge sind großflächig von Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden bedeckt. Vorherrschende Böden sind erodierte Parabraunerden (i33, i42). Vereinzelt tritt hier auch noch kalkhaltiger Rohlöss auf (i32). In Mulden und am Hangfuß der gegenüberliegenden Talseite sind Gleye verbreitet, die z. T. Torflagen im tieferen Unterboden aufweisen (i100).

Literatur

- (2024). Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Aufl. – Band1: Grundlagen, Kennwerte und Methoden; Band 2: Geländeaufnahme und Systematik. 6. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage., 552 S., Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland).

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (2000d). Lappen und Eiderbachgraben. . Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe, S. 426–428, Stuttgart (Jan Thorbecke Verlag).

- (2003a). Erläuterungen zu Blatt 6625 Schrozberg-West. – Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 175 S., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2000). Verbreitung, Aufbau und Charakteristik quartärer äolischer Decksedimente im Einzugsgebiet von Kocher und Jagst – Untersuchungen zur jungpleistozänen Landschaftsgeschichte im nordöstlichen Baden-Württemberg. – Stuttgarter Geographische Studien, 130, S. 1–253.