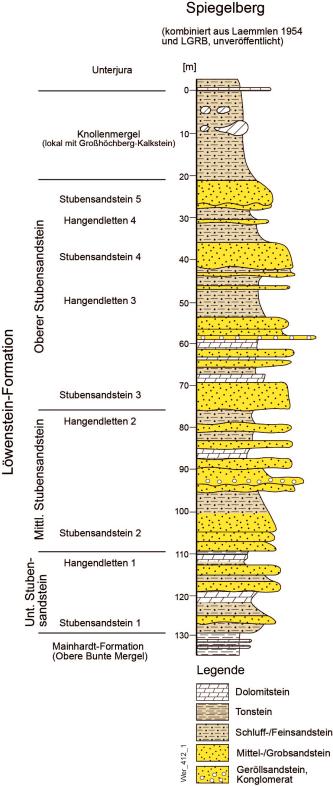

Im Gebiet östlich von Heilbronn, im Raum um die Orte Löwenstein, Spiegelberg, Sulzbach a. d. Murr, Wüstenrot und Mainhardt, weist der Stubensandstein (Löwenstein-Formation, Mittelkeuper) weite oberflächennahe Verbreitung auf. Unter anderem wegen der bis 140 m reichenden Sedimentgesteinsmächtigkeiten und der oft guten Aufschlüsse im Gebiet der Löwensteiner Berge werden die Stubensandstein-Schichten heute generell als Löwenstein-Formation bezeichnet. Die bei Spiegelberg-Jux im Jahr 2012 durchgeführte Forschungsbohrung des LGRB wies die dargestellte Schichtenfolge nach. Das Profil zeigt, dass in einem 110 m mächtigen Schichtstapel über 20 Sandsteinpakete unterschieden werden können; Dolomitsteinbänke sind in dieser Abfolge häufig. Die Sandsteinbänke in den Stubensandstein-Schichten der Löwensteiner Berge sind meist nur von geringer Mächtigkeit und zeichnen sich durch viele Gesteinswechsel und das rasche Auskeilen der einzelnen Schichtglieder aus. Im Zusammenhang mit der Gewinnung von Naturwerksteinen besitzen die Steinbrüche in den Löwensteiner Bergen heute eine eher geringe Bedeutung, auch wenn an zahlreichen Bauten aus dem späten 19. und frühen 20. Jh. Stubensandsteinquader zu finden sind.

Charakteristisch für dieses Gebiet sind Mauerquader, die durch allmähliches Absanden rundliche Kanten und Ecken aufweisen. Im Aufschlussbereich vorherrschend sind in diesem Gebiet karbonatisch und tonig-karbonatisch gebundene Mürbsandsteine und daraus entstandene aufgelockerte Sandvorkommen, die bis vor wenigen Jahren zur Gewinnung von Bausanden genutzt wurden.

Auch in den Löwensteiner Bergen wurde der Stubensandstein durch Stollen erschlossen. Doch nicht nur Keller und Stollen zur Quarzsandgewinnung wurden dort angelegt. Auf der Suche nach silberhaltigen Metallerzen wurde z. B. bei Großerlach in den Jahren 1772/73 ein Erkundungsstollen vorgetrieben. Diese „Gabe Gottes“ genannte Anlage ist nach Aufwältigungsarbeiten durch Ehrenamtliche wieder zugänglich.

Hinweis: Bemerkenswert ist die Gewinnung von Werksteinen für ein zwar kleinformatiges, lange aber sehr begehrtes Werksteinprodukt, dem Wetzstein. Schleif- und Wetzsteine wurden aus besonders gleich- und feinkörnigen, fest gebundenen Sandsteinbänken der Kieselsandstein-Formation (heute Hassberge-Formation) gewonnen. Diese gleichmäßig gebankte Sand-/Siltstein- und Tonstein-Wechselfolge, welche die Löwenstein-Formation und die Mainhardt-Formation unterlagert, ist südlich von Spiegelberg im Juxwald bis ins frühe 20. Jh. Ziel der Gewinnung von Sandsteinplatten für Schleifsteine gewesen. Im sog. Wetzsteinstollen, der seit 2011 für Besucher zugänglich ist, ist ein Teil der Schichtenfolge erschlossen, welche eine besonders hochwertige, ca. 20 cm dicke „Wetzsteinschicht“ enthält.

-

Schichtenfolge der Stubensandstein-Formation bei Spiegelberg ermittelt durch die LGRB-Forschungsbohrung am Juxkopf und die Kartierung von Laemmlen (1954); Entwurf von E. Nitsch, LGRB, 2012.

Schichtenfolge der Stubensandstein-Formation bei Spiegelberg ermittelt durch die LGRB-Forschungsbohrung am Juxkopf und die Kartierung von Laemmlen (1954); Entwurf von E. Nitsch, LGRB, 2012.

-

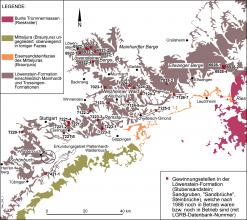

Ausstrich der Stubensandstein-Schichten (Löwenstein-Formation) zwischen Tübingen und Ostwürttemberg mit den Gewinnungsstellen von Mürbsandstein oder Werkstein, welche nach 1986 in Betrieb waren (mit LGRB-Betriebsnummer) und den im Text erwähnten Orten und Landschaften (Stand 2013).

Ausstrich der Stubensandstein-Schichten (Löwenstein-Formation) zwischen Tübingen und Ostwürttemberg mit den Gewinnungsstellen von Mürbsandstein oder Werkstein, welche nach 1986 in Betrieb waren (mit LGRB-Betriebsnummer) und den im Text erwähnten Orten und Landschaften (Stand 2013).

-

Stubensandstein in einem Straßenaufschluss an der B39, ein Kilometer östlich von Löwenstein. Auf der angewitterten Kluftfläche ist die variable Porosität und Festigkeit der Kornbindung der Sandsteinkörper gut erkennbar.

Stubensandstein in einem Straßenaufschluss an der B39, ein Kilometer östlich von Löwenstein. Auf der angewitterten Kluftfläche ist die variable Porosität und Festigkeit der Kornbindung der Sandsteinkörper gut erkennbar.

-

Aufgelassener Steinbruch bzw. Sandgrube im Stubensandstein bei Finsterrot (RG 6923-2), östlich von Wüstenrot. Der Steinbruch erschließt einen ca. 8 m mächtigen Stubensandstein 3 (Basis Oberer Stubensandstein, vgl. Grafik Schichtenfolge Spiegelberg); für Bauzwecke abgebaut wurde ein mürber Grobsandstein. Rückgewitterte, absandende Bereiche neben herausstehenden Härtlingen zeigen, dass die Festigkeit des Sandsteins stark variiert.

Aufgelassener Steinbruch bzw. Sandgrube im Stubensandstein bei Finsterrot (RG 6923-2), östlich von Wüstenrot. Der Steinbruch erschließt einen ca. 8 m mächtigen Stubensandstein 3 (Basis Oberer Stubensandstein, vgl. Grafik Schichtenfolge Spiegelberg); für Bauzwecke abgebaut wurde ein mürber Grobsandstein. Rückgewitterte, absandende Bereiche neben herausstehenden Härtlingen zeigen, dass die Festigkeit des Sandsteins stark variiert.

-

Mauer aus Stubensandstein an einem zu Beginn des 20. Jh. gebauten Haus in Hirrweiler östlich von Löwenstein. Typisch für Mauerquader aus Mürbsandstein ist die Abrundung von Ecken und Kanten.

Mauer aus Stubensandstein an einem zu Beginn des 20. Jh. gebauten Haus in Hirrweiler östlich von Löwenstein. Typisch für Mauerquader aus Mürbsandstein ist die Abrundung von Ecken und Kanten.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1954). Beiträge zur Stratigraphie und Petrographie des oberen Mittelkeupers und Rhäts von Nord-Württemberg-Baden. – Diss. TH Stuttgart, 312 S., Stuttgart.