Verbreitungsgebiete: Steinsalz: Heilbronn, Schwäbisch Hall, Stuttgart, Haigerloch, Blumberg, Waldshut-Tiengen, Rheinfelden

Kalisalz: Südlicher Oberrheingraben, Markgräflerland (Buggingen, Heitersheim)

Erdgeschichtliche Einstufung: Steinsalz: Mittlerer Muschelkalk (mm), Kalisalz: Tertiär (Oligozän)

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

1) Genutzt werden in Baden-Württemberg 10–50 m mächtige Steinsalzlager im tieferen Teil des Mittleren Muschelkalks. Charakteristikum des Muschelkalksteinsalzes ist seine grobspätige Beschaffenheit, wodurch es sich deutlich vom fein- bis kleinkörnigen „Liniensalz“ des Zechsteins unterscheidet. Typisch für das Muschelkalksteinsalz Südwestdeutschlands ist außerdem eine Struktur, die im Stoßanschnitt als vertikale Streifung und im Firstenanschnitt als polygonales Netzwerk erscheint. Es handelt sich um eine palisadenartige Anordnung von Anhydrit- und Toneinlagerungen um reines Steinsalz im Zentrum; sehr wahrscheinlich sind frühdiagenetische Entwässerungsprozesse dafür verantwortlich. Über dem 5–12 m mächtigen Unteren Salz (Abbauniveau) folgt das Bändersalz, das im Heilbronner Raum als eine ca. 6 m mächtige Steinsalz-Anhydrit-Abfolge entwickelt ist. Sie wird durch zwei dolomitische Anhydritmittel in Unteres, Mittleres und Oberes Bändersalz gegliedert. Über das darüber folgende Obere Steinsalz ist aufgrund spärlicher Aufschlüsse nur wenig bekannt. Nach Bohrungen erreicht seine Mächtigkeit max. 13,5 m. In seiner petrographischen und mineralogischen Ausbildung gleicht es dem Unteren Salz, es ist jedoch wie das Bändersalz deutlich anhydritreicher und wird daher nicht gewonnen.

2) Die kalisalzreichen Salzlager am Oberrhein, die in Südbaden bei Buggingen und Heitersheim sowie im Südelsass um Mulhouse Ziel umfangreicher bergmännischer Gewinnung waren, sind in tonige und bituminöse tertiärzeitliche Sedimente eingeschaltet (Pechelbronner Schichten). Sie sind vor rund 35 Mio. Jahren im trockenen und heißen Klima des Alttertiärs durch Eindunstung von Meereswasser entstanden; im Südteil des Grabens ging die Eindampfung der vom Meer abgeschnürten Lagune so weit, dass sich neben Sulfatgesteinen und Steinsalz auch Kalisalze bilden konnten. Die steinsalz- und kalisalzführende Schichtenfolge ist rund 60 m mächtig. Im Verlaufe des Tertiärs wurde darüber eine mehr als 1000 m mächtige Abfolge aus Gips, Ton und Mergel abgelagert. Die Grabentektonik führte besonders im Grabenrandbereich zur tektonischen Zerstückelung und zur Schichtverstellung der Tertiärschichten und der Salzlager.

Gestein

1) Das Besondere an den bis 12 m mächtigen Steinsalzlagern im Mittleren Muschelkalk ist die erwähnte Grobkristallinität und das vollständige Fehlen von Kalium-Magnesium-Salzmineralen. Durch diese beiden Eigenschaften unterscheidet sich das Muschelkalksteinsalz Südwestdeutschlands wesentlich vom sogenannten Liniensalz im Zechstein Mittel- und Norddeutschlands. Nach Aufbereitung verbleibt ein sehr reines Steinsalz, das für Chemie und Gewerbe hervorragende Eigenschaften aufweist.

2) Kalisalz: Im südlichen Oberrhein war Sylvin das wichtigste Wertmineral. Der Gehalt an Kalium, angegeben als K2O, schwankte im Lager meist zwischen 17 und 22 %, der durchschnittliche Gehalt lag bei fast 19 % K2O. Die Sylvinitlagen und -flöze wechsellagern mit Steinsalz, Anhydrit und tonigen Sedimenten der oligozänen Pechelbronner Schichten.

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeiten:

1) Steinsalz: Im Mittleren Muschelkalk in 10–50 m mächtigen Lagern.

2) Kalisalz: 80–120 m mächtige salzhaltige Schichten.

Genutzte Mächtigkeit:

1) Steinsalz: Bis 12 m mächtige Steinsalzlager.

2) Kalisalz: 4,5 m mächtiges Kalisalzlager.

Petrographie

1) Hauptbestandteile des Muschelkalk-Steinsalzes: ca. 97 % Halit (NaCl, Natriumchlorid = Kochsalz), ca. 2,5 % Anhydrit sowie Spuren von Ton.

2) Unter Kalisalz versteht man im Allgemeinen natürliche Salze, welche Kalium enthalten. Solche Salzminerale sind z. B. Sylvin (Kaliumchlorid, KCl), Carnallit (KMgCl3 x 6 H2O), Kieserit (MgSO4 x H2O) oder Polyhalit (K2Ca2Mg(SO4)4 x 2 H2O).

Gewinnung und Verwendung

Geschichte: Baden-Württemberg weist im außeralpinen deutschen Raum die längste Tradition im Steinsalzbergbau auf. Das erste Steinsalzbergwerk Deutschlands war die 1825 angelegte und bis 1900 betriebene Grube Wilhelmsglück bei Schwäbisch Hall. Hier wurde ein 6 m mächtiges Steinsalzflöz abgebaut. Doch schon seit keltischer Zeit, ca. 500 v. Chr., und vor allem im Mittelalter, wurden die Solebrunnen in diesem Gebiet intensiv genutzt. Im März 1859 begann nach fünfjährigen Schachtteufarbeiten der Steinsalzbergbau in der Grube Friedrichshall nördlich von Heilbronn. Ebenfalls durch Bohrungen wurde kurz nacheinander an verschiedenen Orten Sole in gewinnungsfähiger Menge und Konzentration aufgefunden: 1822 in Bad Dürrheim, 1823 in Schwenningen, 1824 in Rottenmünster bei Rottweil, 1839 in Bergfelden bei Sulz am Neckar. Im Jahr 1885 begann der Steinsalzbergbau in Heilbronn. In diesem größten Bergwerk Baden-Württembergs (Südwestdeutsche Salzwerke AG) werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Steinsalz aus dem bis zu 20 m mächtigen „Unteren Steinsalz“ gewonnen. Die Grube Stetten im Eyachtal bei Haigerloch-Stetten wird seit 1858 durchgängig betrieben.

Technik:

1) Steinsalz: Das im Kammer-Festen-Bau mittels Bohr- und Sprengarbeit gewonnene Rohsalz (meist mit 92–96 % NaCl, Rest Ton und Anhydrit) wird noch unter Tage durch Brecher zerkleinert. Per Förderband wird das Material zu weiteren Brechern transportiert, zerkleinert und schließlich auf Körnungen bis 5 mm abgesiebt. Bei der mehrfachen Zerkleinerung und Siebung in der anschließenden Mahl- und Siebanlage wird der Umstand genutzt, dass Anhydrit und Ton schwerer zu zerkleinern sind als Steinsalz. Durch diese selektive Zerkleinerung ergibt sich eine Anreicherung auf einen NaCl-Gehalt von über 96 %, was für Auftausalz = Streusalz ausreichend ist. Durch weitere Sortierung wird das Auftausalz zu Industriesalz = Chemiesalz mit einem NaCl-Gehalt von ca. 99 % verarbeitet. Das Gewerbesalz wird z. B. im Bergwerk Stetten bei Haigerloch durch Rückgewinnung der Körnung von 0–2 mm bei der Entstaubung des Rohsalzes vor der Mahl- und Siebanlage gewonnen.

2) Solegewinnung aus den Steinsalz-Schichten des Muschelkalks wurde schon in frühgeschichtlicher Zeit an Kocher und unterem Neckar betrieben. Industriesolegewinnung, die in Stetten bis 1924 und bei Heilbronn bis zur Stilllegung der Soleanlage im Taschenwald (Nähe Kirchhausen) im Jahr 1993 große Bedeutung für die chemische Industrie hatte, findet derzeit nur noch in Bad Wimpfen statt. Der Hauptverwendungszweck liegt heute in der balneologischen Nutzung durch die Heilbäderbetriebe im Land. Salzgewinnung aus Natursole fand an Kocher und Jagst schon in keltischer Zeit statt. Große Mengen an Sole wurden im 20. Jh. bei Heilbronn und bei Rheinfelden am Hochrhein gefördert, heute werden nur noch geringe Mengen vornehmlich für balneologische Zwecke erzeugt.

3) Am südlichen Oberrhein wurden bis 1973 Kalisalze abgebaut, die vor allem zur Erzeugung von Kalidünger benötigt werden. 1922 wurden bei Heitersheim und Buggingen zwei tiefe Schächte niedergebracht, und 1926 konnte mit dem Abbau des rund 4,5 m mächtigen Kalisalzlagers begonnen werden. Die Lager auf der sog. „Bugginger Horstscholle“ wurden in einer Tiefe von 600–1100 m abgebaut. Die westlich anschließenden Lager auf der „Grißheimer Scholle“ reichen bis 1500 m und somit in Tiefen, in denen der Salzbergbau nicht mehr wirtschaftlich war.

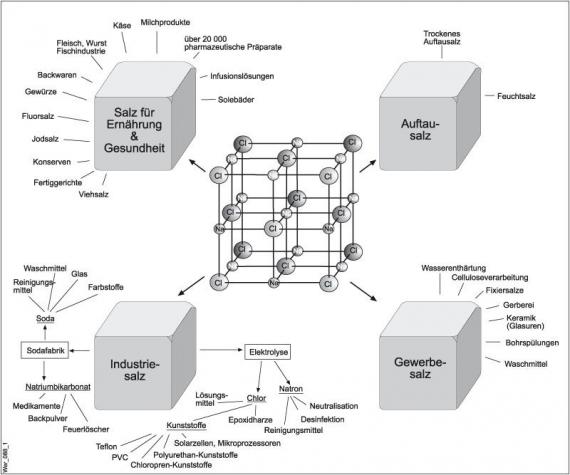

Verwendung: Als Einsatzbereiche werden unterschieden:

1) Industriesalz (Steinsalzproduktion z. B. für Soda, PVC, Natronlauge);

2) Gewerbesalz (z. B. zur Wasserenthärtung durch Ionenaustausch, in der Landwirtschaft, beim Textilfärben, beim Konservieren in der Wurstherstellung und der Fischerei-Industrie);

3) Auftausalz;

4) Speisesalz;

5) Salz für medizinische und pharmazeutische Anwendungen; mehr als 20 000 pharmazeutische Präparate werden auf der Basis oder unter Verwendung von Natriumchlorid hergestellt.

Die vielfältigen Anwendungsbereiche von Steinsalz. Der Segen von Stein- oder Kochsalz (NaCl) reicht von der Haltbarmachung von Lebensmitteln (z. B. Brot, Wurst, Fisch, Käse), dem Würzen von Speisen (Soßen, Suppen, Frühstücksei usw.), der Erzeugung von Medikamenten und Heilmitteln bis hin zum Mikroprozessor im Computer, dessen hochreines Silizium nicht ohne NaCl erzeugt werden kann. Als Haupteinsatzbereiche werden unterschieden (a) Industriesalz z. B. für Soda, PVC, Natronlauge, pharmazeutische Produkte, (b) Auftausalz, (c) Gewerbesalz z. B. zur Wasserenthärtung durch Ionenaustausch, in der Landwirtschaft, zum Textilfärben und Konservieren, (d) Speisesalz, (e) als Sole findet es in Mineralbädern und für die Erzeugung von Siedesalz Verwendung.

-

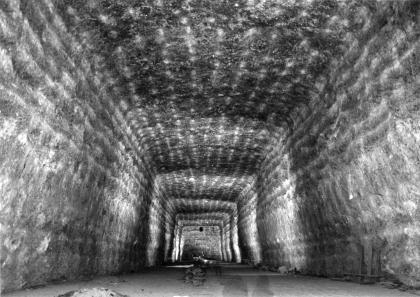

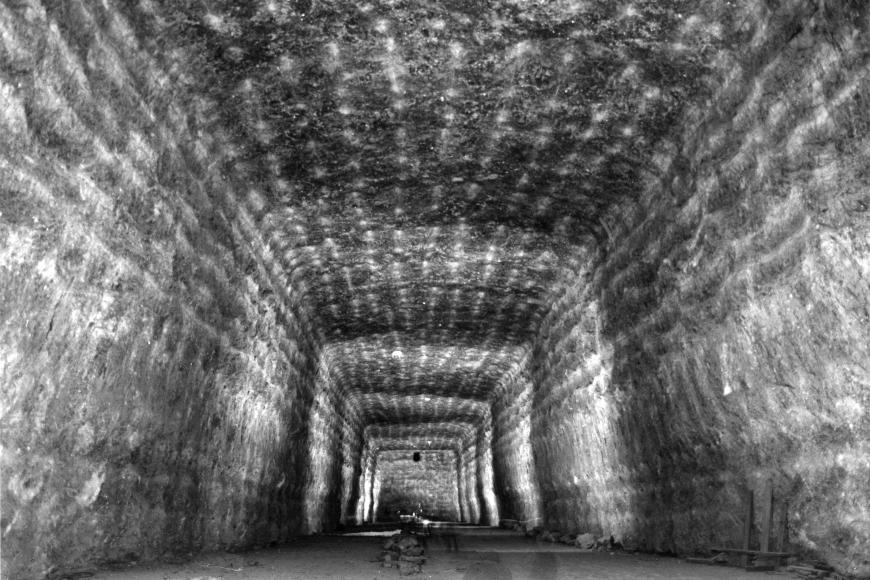

Abbaukammer im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Baden-Württemberg ist durch die Bergwerke bei Heilbronn und Haigerloch das größte Steinsalzförderland Europas.

Abbaukammer im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Baden-Württemberg ist durch die Bergwerke bei Heilbronn und Haigerloch das größte Steinsalzförderland Europas.

-

Steinsalz aus dem Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5) – aus Natriumchlorid und Beimengungen von Anhydrit und Ton bestehendes sedimentäres Festgestein, das durch Ausfällung aus Meerwasser entstanden ist.

Steinsalz aus dem Steinsalzbergwerk Heilbronn – aus Natriumchlorid und Beimengungen von Anhydrit und Ton bestehendes sedimentäres Festgestein, das durch Ausfällung aus Meerwasser entstanden ist.

Salzkristalle aus dem Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5)

-

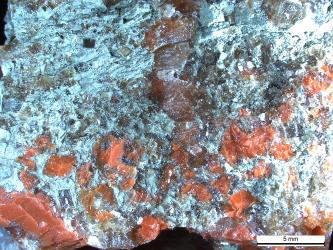

Sylvin (rot) im ehemaligen Kalisalzbergwerk Buggingen (RG 8111-8). Unter Kalisalz versteht man im Allgemeinen natürliche Salze, welche Kalium enthalten. Solche Salzminerale sind z. B. Sylvin (Kaliumchlorid, KCl), Carnallit (KMgCl3 x 6 H2O), Kieserit (MgSO4 x H2O) oder Polyhalit (K2Ca2Mg(SO4)4 x 2 H2O).

Sylvin (rot) im ehemaligen Kalisalzbergwerk Buggingen (RG 8111-8). Unter Kalisalz versteht man im Allgemeinen natürliche Salze, welche Kalium enthalten. Solche Salzminerale sind z. B. Sylvin (Kaliumchlorid, KCl), Carnallit (KMgCl3 x 6 H2O), Kieserit (MgSO4 x H2O) oder Polyhalit (K2Ca2Mg(SO4)4 x 2 H2O).

-

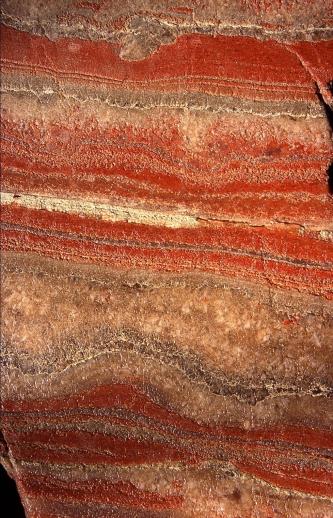

Steinsalzlagen im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Die industrielle und wirtschaftliche Bedeutung des Muschelkalk-Steinsalzes resultiert aus der Mächtigkeit und günstigen Zusammensetzung der Steinsalzablagerungen. Der Abbauhorizont in Heilbronn ist das Untere Salzlager, auch „Unteres Steinsalz“ genannt.

Steinsalzlagen im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Die industrielle und wirtschaftliche Bedeutung des Muschelkalk-Steinsalzes resultiert aus der Mächtigkeit und günstigen Zusammensetzung der Steinsalzablagerungen. Der Abbauhorizont in Heilbronn ist das Untere Salzlager, auch „Unteres Steinsalz“ genannt.

-

Kalisalz aus Buggingen (RG 8111-8). Sylvin (rot), im schichtweisen Wechsel mit Steinsalz (weiß und hellgrau); Bildbreite 16 cm. In Baden-Württemberg fand am südlichen Oberrhein Kalisalzbergbau statt und zwar in Schichten des Alttertiärs (Unteroligozän).

Kalisalz aus Buggingen

Sylvin (rot), im schichtweisen Wechsel mit Steinsalz (weiß und hellgrau); Bildbreite 16 cm. In Baden-Württemberg fand am südlichen Oberrhein Kalisalzbergbau statt und zwar in Schichten des Alttertiärs (Unteroligozän).

Kalisalz aus Buggingen (RG 8111-8). Sylvin (rot), im schichtweisen Wechsel mit Steinsalz (weiß und hellgrau); Bildbreite 16 cm. In Baden-Württemberg fand am südlichen Oberrhein Kalisalzbergbau statt und zwar in Schichten des Alttertiärs (Unteroligozän).

-

Ein originaler Förderwagen aus dem Kalisalzbergwerk Buggingen (RG 8111-8). Der Abbau erforderte vor allem aufgrund der starken tektonischen Zerstückelung des Lagers und des hohen Gebirgsdruckes großes bergmännisches Können und hohen technischen Aufwand.

Ein originaler Förderwagen aus dem 1973 stillgelegten Kalisalzbergwerk Buggingen – Der Abbau erforderte vor allem aufgrund der starken tektonischen Zerstückelung des Lagers und des hohen Gebirgsdruckes großes bergmännisches Können und hohen technischen Aufwand.

Ein originaler Förderwagen aus dem Kalisalzbergwerk Buggingen (RG 8111-8). Der Abbau erforderte vor allem aufgrund der starken tektonischen Zerstückelung des Lagers und des hohen Gebirgsdruckes großes bergmännisches Können und hohen technischen Aufwand.

-

Lage aus Klarsalz im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Die Muschelkalk-Steinsalzlager zeichnen sich aufgrund des Fehlens von Kalium- und Magnesium-Beimengungen durch besonders günstige Zusammensetzung aus.

Schicht aus Klarsalz im Steinsalzbergwerk Heilbronn (RG 6821-5). Die Steinsalzlager zeichnen sich aufgrund des Fehlens von Kalium- und Magnesium-Beimengungen durch besonders günstige Zusammensetzung aus.

-

In Baden-Württemberg werden keine Kalisalze mehr gefördert; das Kalisalzbergwerk Buggingen wurde 1973 stillgelegt. An die Kalibergbauzeit in Buggingen erinnern heute noch die Haldenreste, umgangssprachlich auch „Kalimandscharo“ genannt.

Haldenreste des Kalisalzbergwerks in Buggingen – In Baden-Württemberg werden keine Kalisalze mehr gefördert; das Kalisalzbergwerk Buggingen wurde 1973 stillgelegt. An die Kalibergbauzeit in Buggingen erinnern heute noch die Haldenreste, umgangssprachlich auch „Kalimandscharo“ genannt.

In Baden-Württemberg werden keine Kalisalze mehr gefördert; das Kalisalzbergwerk Buggingen wurde 1973 stillgelegt. An die Kalibergbauzeit in Buggingen erinnern heute noch die Haldenreste, umgangssprachlich auch „Kalimandscharo“ genannt.

Literatur

- (2003). Die Zusammensetzung der Salzgesteine des Muschelkalks in Südwestdeutschland. – Hansch, W. & Simon, T. (Hrsg.). Das Steinsalz aus dem Mittleren Muschelkalk Südwestdeutschlands. – museo, 20, S. 76–93, Heilbronn (Städt. Museen Heilbronn).

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (1995). Salz und Salzgewinnung im nördlichen Baden-Württemberg. Geologie – Technik – Geschichte. – Forschungen aus Württembergisch Franken, 42, S. 1–441.

- (2003b). Verwendung und wirtschaftliche Bedeutung des Steinsalzes aus dem Muschelkalk Südwestdeutschlands. – Hansch, W. & Simon, T. (Hrsg.). Das Steinsalz aus dem Mittleren Muschelkalk Südwestdeutschlands, S. 206–220, Heilbronn (museo, 20).