In der Hydrogeologischen Region Mittlere Alb gibt es sowohl Festgesteins- als auch Lockergesteinsgrundwasserleiter, in denen Grundwasser in unterschiedlicher Menge und hydrochemischer Beschaffenheit vorkommen kann. Die Aquiferkennwerte charakterisieren die hydraulischen Eigenschaften dieser Gesteine.

Die Verbreitung des obersten Grundwasserleiters

Überblick

Die wasserwirtschaftlich bedeutendsten Grundwasservorkommen der Hydrogeologischen Region Mittlere Alb befinden sich

- im großräumig verbreiteten Oberjura-Karstaquifer,

- in den pleistozänen fluvioglazialen Kiesrinnen am Albsüdrand sowie

- im heutigen Donautal.

Die Grundwasservorkommen in den sonstigen quartären Talablagerungen der Oberjura-Karstlandschaft sind wasserwirtschaftlich weniger bedeutend.

Kleinere, schwebende Grundwasservorkommen gibt es

- schichtgebunden in den tertiären und quartären Deckschichten sowie

- lokal in bzw. über der stauenden Zementmergel- bzw. Mergelstetten-Formation.

Diese schichtgebundenen Grundwasservorkommen sind ebenso wie Grundwasservorkommen in tiefer liegenden Grundwasserleitern wasserwirtschaftlich von geringerer Bedeutung.

Die hydraulischen Eigenschaften eines Grundwasserleiters werden beschrieben durch die Aquiferkennwerte

- Speicherwirksamer Hohlraumanteil (ne) und durchflusswirksamer Hohlraumanteil,

- Gebirgsdurchlässigkeit bzw. Transmissivität und

- Dispersivität.

Die Abflussrate und die Fließgeschwindigkeit im Aquifer werden zusätzlich durch den hydraulischen Gradienten (Grundwassergefälle) bestimmt.

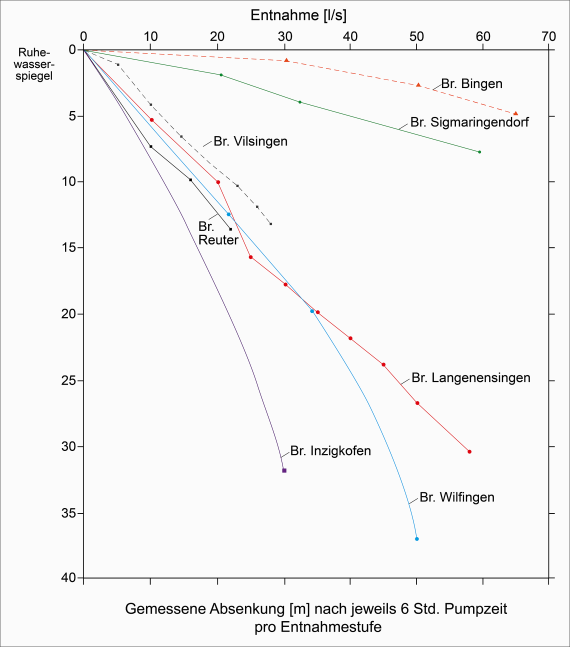

Die Brunnenergiebigkeit beschreibt für einen Brunnen den gemessenen Absenkbetrag in Bezug auf die jeweilige Entnahmerate. Die Brunnenergiebigkeit ist nicht nur von den Aquifereigenschaften, sondern auch vom hydraulischen Anschluss des Bohrlochs an die grundwasserführenden Gesteinseinheiten und vom hydraulischen Widerstand des Brunnenbauwerks abhängig. Idealerweise wird die entnahmebedingte Absenkung bei Beharrungszustand der Grundwasseroberfläche angegeben. Mitunter wird der Absenkbetrag nach einer bestimmten Pumpzeit (z. B. 6 Stunden) für verschiedene Entnahmeraten verwendet, auch wenn die Grundwasseroberfläche noch keine Stationarität erreicht hat.

Die Parameter werden durch Pump- und Markierungsversuche ermittelt. Bei ausgeprägter Heterogenität des Grundwasserleiters, wie sie für den Oberjura-Karstaquifer vorliegt, ist die Parameterermittlung nur eingeschränkt möglich.

Oberjura-Karstaquifer

Aufgrund der petrographischen und lithofaziellen Unterschiede sowie der Verkarstung handelt es sich beim Oberjura-Karstaquifer um einen ausgesprochen inhomogenen und anisotropen Grundwasserleiter. Dies beruht u. a. auf der unterschiedlich starken Klüftung in den Bank- und Massenkalken sowie deren unterschiedlicher Verkarstungsintensität. Dabei zeigen die Ergebnisse zahlreicher Wassererschließungen, dass die Massenkalke höhere Ergiebigkeiten aufweisen. Dies geht auf die höhere Verkarstungsanfälligkeit und damit auf größere Hohlräume in den Massenkalken zurück.

Hydrogeologische Gliederung der Oberjura-Gesteine der Hydrogeologischen Region Mittlere Alb (HGE, 2003a)

|

Geschichtete Fazies |

||||

|

Kürzel |

Stratigraphie |

Mächtigkeit (m) |

Hydrogeologische Beschreibung |

|

|

joHB |

Kalkstein, geschichtet, mit Mergelzwischenlagen |

bis > 100 |

||

|

joZ |

Zementmergel-Formation |

Mergel-, Kalkmergel- und Kalkstein; z. T. dünnplattig, bankig; |

0–100 |

|

|

joLB |

Liegende-Bankkalke-Formation |

Kalkstein, geschichtet, mit Mergelzwischenlagen |

30–70 |

Kluft- und Karstgrundwasserleiter |

|

joFO |

Obere-Felsenkalke-Formation |

Kalkstein, geschichtet, mit lediglich geringmächtigen Mergelfugen | 20–40 | |

|

joFU |

Untere- Felsenkalke-Formation |

35–50 | ||

|

joL |

Lacunosamergel-Formation |

Mergelstein mit Kalk- und Kalkmergelsteinbänken |

35–65 |

Grundwassergeringleiter |

|

joW |

Wohlgeschichtete-Kalke-Formation |

Kalkstein, geschichtet, mit Mergelfugen |

25–55 |

Kluft- und Karstgrundwasserleiter |

|

joI |

Impressamergel-Formation |

Mergelstein mit Kalk- und Kalkmergelsteinbänken |

70–115 |

Grundwassergeringleiter |

|

Massenkalk-Fazies |

||||

|

Kürzel |

Stratigraphie |

Lithologie |

Mächtigkeit (m) |

Hydrogeologische Beschreibung |

| joMKo |

Oberer Massenkalk |

Ungeschichteter, massiger Kalkstein, bereichsweise dolomitisiert; z. T. löchrig (Lochfels); örtlich in massiger Ausbildung |

bis < 100 |

Kluft- und Karstgrundwasserleiter |

| joMKu |

Unterer Massenkalk |

bis 160 | ||

| joLO |

Lochen-Subformation |

bis einige 10 m | ||

Markierungsversuche

Für die Erkundung der Grundwasserverhältnisse auf der Schwäbischen Alb sind Markierungsversuche von besonderer Bedeutung. Sie dienen dazu, wichtige Erkenntnisse über die Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit des Wassers im Untergrund zu gewinnen.

Hierzu gibt man in der Regel an einer, seltener an mehreren Eingabestellen ein oder mehrere Markierungsstoffe (meist Uranin, Eosin oder Steinsalz) in den Untergrund ein und untersucht ihren Austritt an meist mehreren Beobachtungsstellen (Quellen, Brunnen, Grundwassermessstellen). Dabei sind sowohl die zeitliche Verteilung, als auch die Konzentration, in der der Markierungsstoff nachgewiesen wird, von Bedeutung. Im günstigsten Fall werden alle theoretisch möglichen Austrittstellen beobachtet. Dies war aber bei den Markierungsversuchen auf der Schwäbischen Alb eher die Ausnahme.

Im Oberjura der Schwäbischen Alb wurden mehrere Hundert Markierungsversuche durchgeführt, die meisten im Zeitraum 1955 bis 1970. Die große Anzahl an Versuchen ist in der Verkarstung des Oberjura-Karstgrundwasserleiters begründet. Die hohen Fließgeschwindigkeiten in den Karststrukturen erlauben die Durchführung dieser Versuche trotz großer Einzugsgebiete in einem vertretbaren Zeitraum. Bei rund 90 % der Versuche erfolgte die Eingabe des Tracers an der Erdoberfläche. Oft wurden hierfür Dolinen genutzt, in anderen Fällen waren es Trockentäler mit Sickerstellen, Karstspalten, Schürfgruben oder flache Bohrlöcher. Daneben erfolgten Farbeingaben auch in Kläranlagenausläufen, die in Dolinen versickerten oder in kleinen, über dem Grundwasser schwebenden Oberflächengewässern mit Versickerungsstellen. Eine Farbeingabe erfolgte direkt im Blautopf-Höhlensystem (Lauber et al., 2013a; Lauber et al., 2013b; Lauber et al., 2014).

Da der Markierungsstoff im Oberjura der Schwäbischen Alb meist in der vadosen Zone eingegeben wird, muss er zunächst eine bis über hundert Meter mächtige ungesättigte Zone durchsickern. Um dies zu erreichen, erfolgte die Eingabe des Markierungsstoffes in gelöster Form. Daneben wurde sie immer von einer Vor- und Nachspülung mit Leitungswasser begleitet (HGE, 2010). Üblicherweise wurde die Eingabestelle zuvor auf ihre Eignung, d. h. auf eine ausreichende Schluckfähigkeit getestet. Die lange Sickerstrecke durch die vadose Zone fällt bei der Auswertung der Markierungsversuche bei einer großen Entfernung zur Austrittsstelle in der Regel nicht allzu sehr ins Gewicht (HGE, 2010). Bei geringen Entfernungen kann die lange Passage durch die ungesättigte Zone für die Auswertung jedoch bedeutsam sein. Welche Auswirkungen die Intensität der Spülung auf die Sickergeschwindigkeit in der ungesättigten Zone und damit auf die Ergebnisse des Markierungsversuches haben kann, ist nicht bekannt. Allerdings gibt es auch keine Möglichkeit, das Fließregime der ungesättigten und gesättigten Zone getrennt voneinander zu untersuchen.

Markierungsversuche wurden auf der Schwäbischen Alb meist durchgeführt, um den Verbleib von versickerndem Abwasser zu untersuchen oder unterirdische Einzugsgebiete von Quellen und Brunnen abzugrenzen. Dies ist z. B. auch im Zusammenhang mit der Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten wichtig. Bis in die 1970er Jahre orientierten sich die meisten Versuche ausschließlich daran, hydraulische Verbindungen zwischen Eingabe- und Beobachtungsstelle zu erkunden. Deshalb wurden die Versuche oft mit dem Nachweis des Markierungsstoffes beendet und der Farbdurchgang nicht vollständig beobachtet.

Die Versuche sind ausschließlich für das Karstsystem repräsentativ. Sie erlauben keine Rückschlüsse auf die Klüfte, die ein weiteres Zirkulationssystem im Grundwasserleiter bilden. Markierungsversuche sind immer Momentaufnahmen. Grundwasserstand und Niederschlagsverhältnisse während des Versuchs sind maßgebliche, aber nicht immer kontrollierbare Einflussgrößen. Bleibt eine Beobachtungsstelle ohne Farbdurchgang, kann eine hydraulische Verbindung zur Eingabestelle deshalb nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Markierungsversuche, die in Baden-Württemberg durchgeführt werden, werden in der Markierungsversuchsdatenbank des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau dokumentiert.

Hohlraumanteil

Im Oberjura-Festgesteinsgrundwasserleiter bilden Trennfugen (Schichtfugen, Klüfte, Störungen) den weitaus bedeutendsten Hohlraumanteil. Andererseits tragen Gesteinsporen dazu bei, wobei der Lochfels eine Besonderheit im Oberjura darstellt (Matrixporosität). Hinzu kommen die unterschiedlich großen Lösungs- bzw. Karsthohlräume. Die Porosität der Kluft- und Karstfüllungen ist nur von untergeordneter Bedeutung.

Es ist davon auszugehen, dass es verschiedene Kluftsysteme gibt, die sich in ihrer Durchlässigkeit und Porosität unterscheiden. Sie dürften in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Geschwindigkeit am Grundwasserumsatz beteiligt sein (Selg, 2008). Außerdem trägt möglicherweise die so genannte Lochfels-Fazies bedeutend zur Speicherfunktion im Oberjura bei. Ihre gemessene Porosität in entsprechenden Gebirgsabschnitten beträgt bis zu 17 % (Kappes et al., 2007).

Auch die Lösungshohlräume haben nur einen geringen Anteil am Porenraum. Er macht nach Teutsch (1988) und Sauter (1992) nur ein Prozent der effektiven Porosität aus. Allerdings wurde der Wert nur aus Modellierungen abgeleitet. Dagegen haben die Lösungshohlräume als unterirdisches Drainagesystem flächendeckend eine sehr große Bedeutung.

Für den Oberjura-Karstgrundwasserleiter wurde der Hohlraumanteil an Bohrkernen aus der Frankenalb ermittelt (HGK, 2002). Für die Gesteine in Massenkalkfazies liegen die Werte zwischen n = 0,02 und 0,3 bei einem Mittelwert von n = 0,06. Für die Gesteine in gebankter Fazies sind keine gesicherten Daten verfügbar. Nach visuellen Befunden sind jedoch für größere Betrachtungsräume Durchschnittswerte < 0,02 zu erwarten.

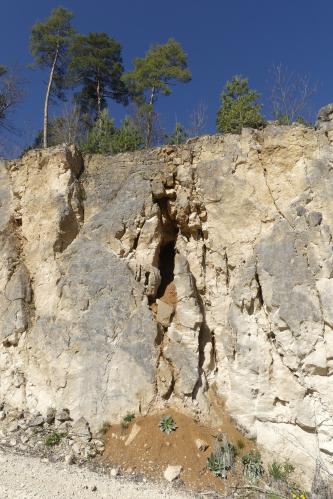

Lösungshohlraum in der Liegende-Bankkalke-Formation, Schotterwerk Martin Baur, Sigmaringen-Jungnau

Der speichernutzbare Hohlraumanteil ne wurde aus dem Entleerungsverhalten ausgedehnter Quelleinzugsgebiete mit ausreichender Grundwassermessstellendichte abgeschätzt (Strayle, 1970; Villinger, 1977). Er entspricht im ungespannten Zustand dem Speicherkoeffizienten S. Nach Strayle (1970) beträgt das nutzbare Hohlraumvolumen auf der Mittleren Alb zwischen Schmiecha-, Fehla- und Laucherttal zwischen 1,8 % und 3,3 % des Gesteinsvolumens. Villinger (1977) kam für das Gebiet auf einen mittleren Wert von 2 %. Dasselbe Verfahren liefert für das Einzugsgebiet der Buchbrunnenquelle im Egauwasserwerk der Ostalb, wie auch für andere Einzugsgebiete auf der Schwäbischen Alb einheitlich Werte um ne = 2 % (Schloz, 1984a).

Das angewandte Verfahren liefert nur Werte für das nutzbare Hohlraumvolumen im Schwankungsbereich der heutigen Karstwasseroberfläche. Villinger (1977) nimmt an, dass das nutzbare Hohlraumvolumen erst unterhalb der vorrißzeitlichen Karstwasseroberfläche und dem entsprechenden Verkarstungsniveau abnimmt. Er geht davon aus, dass dies in der Nähe der Donau bzw. ihres vorrißeiszeitlichen Verlaufs in mindestens 60 m Tiefe unter dem heutigen Donauniveau der Fall sein dürfte. Die Tiefe verringert sich mit zunehmender Entfernung von der Donau nach Norden unter dem jeweiligen lokalen Vorflutniveau. Villinger (1977) vermutet, dass das nutzbare Hohlraumvolumen im tiefphreatischen Bereich abnimmt und unter der Verkarstungsuntergrenze gegen Null geht.

Während also für den Bereich nördlich der Donau für den gesamten Aquifer ein nutzbares Hohlraumvolumen von 1,5 % bis 2 % anzunehmen ist, dürfte es in der Überdeckten Zone südlich der Donau im Durchschnitt deutlich geringer sein. Dort tritt nämlich der hochphreatische Bereich und der vados-phreatische Grenzbereich nur randlich auf. Villinger (1977) nimmt hier Werte von vielleicht 1 % oder 0,5 % an.

Generell sind jedoch infolge der unterschiedlichen Verkarstungsintensität starke Schwankungen des nutzbaren Hohlraumvolumens zu erwarten. So ist z. B. davon auszugehen, dass im weiteren Umfeld des Schmiech-, Ach- und Blautales das Hohlraumvolumen im Durchschnitt über 2 % betragen dürfte (Gwinner, 1989). Der Grund hierfür ist die allmähliche Anhebung des Vorflutniveaus und der Aquifermächtigkeit um 25–45 m im Zuge der jungpleistozänen bis holozänen Verfüllung des Donautales und der Nebentäler. Damit ging im Karstaquifer eine erneute und stärkere Korrosion und Hohlraumerweiterung einher. Ein höheres Hohlraumvolumen dürfte auch im Bereich des Lauchertgrabensystems vorliegen (Jentsch & Franz, 1999).

Eine sehr hohe effektive Porosität von ne = 0,094 errechnet Selg (2008) für das Einzugsgebiet des Blautopfs aus den Daten zur Grundwasserneubildung, der Mittleren Verweilzeit und der mittleren Aquifermächtigkeit (65 m) nach dem Verfahren von Siegenthaler (1972). Er bringt diesen hohen Wert mit der Lochfels-Fazies in Verbindung, die im Einzugsgebiet des Blautopfs nur in der ungesättigten Zone auftritt. Möglicherweise kommt auch der mächtigen Sickerwasserzone eine speicherwirksame Rolle zu. Würde man beim Verfahren nach Siegenthaler (1972) die gesamte Grundwasserleitermächtigkeit (65 m phreatische Zone und 130 m vadose Zone) zugrunde legen, würde sich eine effektive Porosität von ne = 0,031 ergeben.

Die Auswertung von Großpumpversuchen im Gebiet der Ostalb (Pumpwerk Siebter Fuß, Pumpwerk Burgberg) ergab im ungespannten Tiefen Karst Speicherkoeffizienten von S = 0,037 bis S = 0,039. Bei gespannten Verhältnissen ergaben sich erwartungsgemäß sehr viel kleinere Werte von S = 1 . 10-5 bis S = 5 . 10-3 (Schloz, 1993).

Ein Großpumpversuch an vier Brunnen (LGRB-Archiv-Nr. BO7525/48 bis BO7525/51) im Umfeld der Gerhauser Quellen (LGRB-Archiv-Nr. QU7525/4) im Blautal lieferte Speicherkoeffizienten von S = 0,02 bis 0,10 (Gwinner, 1989). Diese relativ hohen Werte sind Ausdruck der starken Verkarstung des Oberjuras im Raum Blaubeuren.

Der durchflusswirksame Hohlraumanteil des Gebirges nf, der für das Transportverhalten im Aquifer maßgeblich ist, wird im Allgemeinen aus Markierungsversuchen ermittelt. Wegen der langen Fließstrecken mit wechselnden und generell heterogenen Verhältnissen ist dies jedoch für den Karstgrundwasserleiter der Mittleren Alb meist nicht möglich.

Transmissivität, Gebirgsdurchlässigkeit

Die Gebirgsdurchlässigkeit wird insbesondere von der Durchlässigkeit der Trennfugen und der Karsthohlräume und zusätzlich von der Gesteinsdurchlässigkeit bestimmt. Aus Pumpversuchen wird die auf die Aquifermächtigkeit bezogene Profildurchlässigkeit, die Transmissivität T, ermittelt. Daraus wird indirekt über die beim Pumpversuch hydraulisch wirksame Teststrecke H der Durchlässigkeitsbeiwert kf berechnet. Wegen der ausgeprägten Inhomogenitäten ist die Festlegung von H besonders bei verkarsteten Festgesteinen problematisch. Zur Charakterisierung der Leitereigenschaften von Festgesteinen wird deshalb vorrangig der T-Wert verwendet.

Für das Gebiet der Mittleren Alb sind in der HGE Mittlere Alb (HGE, 2003a) Stammdaten zu ca. 550 Pumpversuchen dokumentiert.

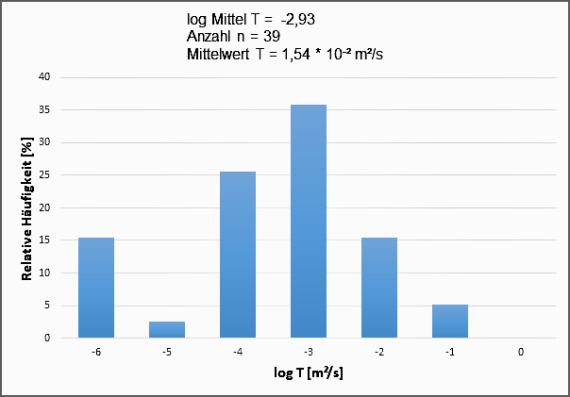

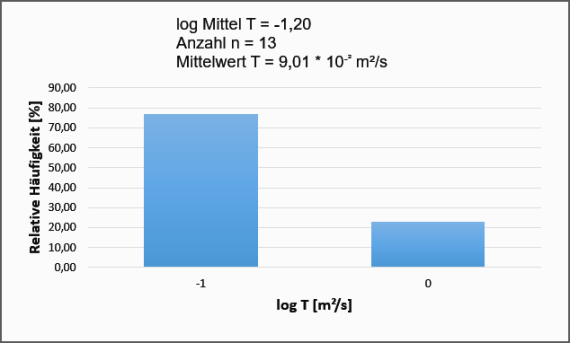

Statistische Verteilung der Transmissivitäts-Werte für den Oberjura-Karstgrundwasserleiter (Datenquelle: HGE, 2003a)

Hohe Gebirgsdurchlässigkeiten treten insbesondere in den Massenkalken und dort besonders im Lochfels auf.

Für den Oberjura der Mittleren Alb wurde aus den T-Werten von 39 Pumpversuchen ein geometrischer Mittelwert von T = 1,54 · 10-2 m2/s berechnet. Die Variationsweite der T-Werte reicht von 1,26 · 10-1 m2/s bis 1 · 10-6 m2/s und somit über vier bis fünf Zehnerpotenzen.

Dabei fällt auf, dass die höchsten T-Werte überwiegend in Brunnen bestimmt wurden, die zur Trinkwasserversorgung dienen. Die niedrigsten T-Werte mit log T zwischen -5 und -6 stammen aus Grundwassermessstellen. Werden diese bei der Mittelwertbildung nicht berücksichtigt, dann liegt der geometrische Mittelwert für die Transmissivität bei T = 2,0 · 10-2 m2/s.

Sehr hohe Transmissivitäten wurden z. B. in den vier Brunnen bei Gerhausen/Blaubeuren (LGRB-Archiv-Nr. BO7524/48 bis 7524/51) festgestellt. Für den vom Pumpversuch erfassten Teil des Karstaquifers wurden eine Transmissivität von T = 0,06 m2/s, eine Durchlässigkeit von kf = 0,001–0,002 m/s (für eine angenommene Teilaquifermächtigkeit von 30 m bzw. 60 m) und Speicherkoeffizienten von S = 0,02 bis 0,10 ermittelt). Diese relativ hohen Werte zeigen wiederum die starke Verkarstung des Weißjuras im Raum Blaubeuren (Gwinner, 1989).

Die mittlere Gebirgsdurchlässigkeit, ermittelt aus Pumpversuchen und dem Querschnittanstrom zu Karstquellen, variiert im gesamten Oberjura zwischen etwa T/H = 5,0 · 10-5 m/s und T/H = 5,0 · 10-3 m/s (Villinger, 1977; Sauter 1992). Bei kleinräumlicher Betrachtung ist die Spannweite allerdings wesentlich größer (> 10-1 bis 10-9 m/s).

Deutlich höher liegen die Durchlässigkeitsbeiwerte für die beim Transport wirksamen hochdurchlässigen Zonen. Für die Ostalb gibt Jakowski (1995) aus Markierungsversuchen einen Mittelwert von T/H = 1,4 · 10-1 m/s bei einer Spannweite von 9,1 · 10-2 m/s bis 2,7 · 10-1 m/s an.

Zu berücksichtigen ist, dass die Versuchsanordnungen und die jeweils angewendeten Auswerteverfahren von sehr unterschiedlicher Qualität sind.

Daneben ist die Aussagekraft von hydraulischen Parametern, die aus Pumpversuchen in Karstgesteinen ermittelt werden, stark eingeschränkt. Dies liegt auch an der – gemessen an der Größe der betrachteten Fläche und der Heterogenität des Aquifers – geringen Anzahl an Pumpversuchen.

Außerdem sind die Ergebnisse aus Pumpversuchen nicht repräsentativ. Dies hat folgende Gründe (Selg, 2008):

- Position der getesteten Bohrungen: viele liegen in Bereichen mit erhöhten Durchlässigkeiten (Täler von Vorflutern, Bereiche mit Karstwasseraufbrüchen).

- Hohe Flurabstände: Auf der Albhochfläche gibt es deshalb weniger Bohrungen in denen Pumpversuche durchgeführt wurden.

- Bohrergebnisse: Bohrungen zur Grundwassererschließung, die während des Abteufens aufgrund der angetroffenen Gesteinsausbildung nur geringe Ergiebigkeiten erwarten ließen, wurden erst gar nicht getestet. Andererseits wurden Tests an Bohrungen, die hohe Ergiebigkeiten erwarten ließen, bevorzugt durchgeführt.

Berechnet man über die Porengeschwindigkeit u den Durchlässigkeitsbeiwert kf (u = (kf·i0)/ne), erhält man einen integralen Wert über den gesamten Aquifer (Selg, 2008). Voraussetzung hierfür ist, dass der hydraulische Gradient (i0) und die effektive Porosität (ne) bekannt sind. Unterscheidet man bei der effektiven Porosität zwischen den beiden Systemen Karst und Kluft/Lochfels ergibt die Abschätzung folgende Werte für die Gebirgsdurchlässigkeit kf (Selg, 2008):

Karst: kf = 9,15 · 10-4 m/s (mit i0 = 0,01, u = 3,05 · 10-2 m/s, ne = 0,0003)

Kluft/Lochfels: kf = 7,5 · 10-5 m/s (mit i0 = 0,01, u = 2,5 · 10-5 m/s, ne = 0,03)

Fließgeschwindigkeit

Die Fließgeschwindigkeit des Karstgrundwassers kann entweder aus Markierungsversuchen bestimmt oder aus der Mittleren Verweilzeit der Karstwässer abgeleitet werden (u. a. Villinger, 1977). Charakteristisch für den Oberjura-Karstgrundwasserleiter sind hohe Abstandsgeschwindigkeiten bei Markierungsversuchen.

Für das Gebiet der Mittleren Alb sind in der Hydrogeologischen Erkundung, Mappe 4 (HGE, 2010) 254 Markierungsversuche dokumentiert und in drei Karten dargestellt (Karte 8a, Karte 8b, Karte 8c). Die der Mappe 4 (HGE, 2010) beigefügte CDROM enthält auch die Geodaten zu den Markierungsversuchen. Weitere Beschreibungen von Markierungsversuchsergebnissen auf der Mittleren Alb finden sich u. a. bei Villinger, 1969b; Strayle, 1970; Villinger & Ufrecht, 1989, Lauber et al., 2013a; Lauber et al., 2013b; Lauber et al., 2014).

Die maximale Abstandsgeschwindigkeit vmax, wird durch den Ersteinsatz des Markierungsstoffs bestimmt. Die modale oder dominante Abstandsgeschwindigkeit vcmax wird für den Zeitpunkt des Konzentrationsmaximums an der Beobachtungsstelle ermittelt. Die Bestimmung der medianen Abstandsgeschwindigkeit vmed (Zeitpunkt, zu dem 50 % des Tracerdurchgangs die Beobachtungsstelle passiert haben) sowie der mittleren Abstandsgeschwindigkeit (Mittel aller Einzelgeschwindigkeiten) machen einen vollständig beobachteten Farbdurchgang erforderlich. Dies ist nur selten der Fall.

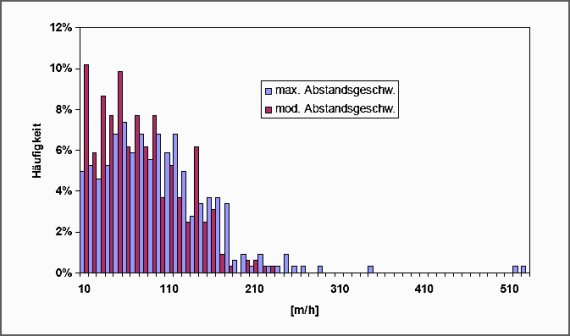

Die Auswertung der Ergebnisse von 324 Markierungsversuchen auf der Mittleren Alb zeigt, dass die maximalen und modalen Abstandsgeschwindigkeiten relativ eng beieinander liegen, bei gleichzeitig guter positiver Korrelation der Einzelwerte (r = 0,8) (HGE, 2010).

Ergebnisse der Markierungsversuche (n = 324) im Bereich der Mittleren Alb (HGE, 2010)

|

|

Maximale Abstands-geschwindigkeit [m/h] |

Dominierende Abstands-geschwindigkeit [m/h] |

|

Mittelwert |

94 |

69 |

|

Minimum |

1,1 |

1 |

|

Maximum |

523 |

226 |

Der Mittelwert der maximalen Abstandsgeschwindigkeiten beträgt 94 m/h, der der modalen (dominierenden) Abstandsgeschwindigkeiten 69 m/h. Die maximalen Abstandsgeschwindigkeiten reichen von 1,1 bis 523 m/h, die modalen Abstandsgeschwindigkeiten von 1 bis 226 m/h. Der Mittelwert der medianen Abstandsgeschwindigkeiten beträgt vmed = 63 m/h (n = 36). Er liegt nahe bei dem der modalen Abstandsgeschwindigkeit. Somit kann die modale Abstandgeschwindigkeit in guter Näherung für die mediane Abstandsgeschwindigkeit eingesetzt werden.

Dispersion spielt in diesem Fließsystem offenbar keine besonders große Rolle.

Die Häufigkeitsverteilung der Abstandsgeschwindigkeiten mit einer Klasseneinteilung von 10 m/h zeigt, dass im Wesentlichen Geschwindigkeiten bis rund 180 m/h auftreten. Dabei treten keine Abstandgeschwindigkeiten besonders hervor. Größere Geschwindigkeiten sind ausgesprochen selten. Die Parameter, die das Fließgeschehen beeinflussen (Durchlässigkeit, hydraulisches Gefälle, Rauigkeit des Gerinnes) sind offenbar sehr unterschiedlich verteilt, erlauben aber in der Regel keine Fließgeschwindigkeiten über 180 m/h (HGE, 2010).

Häufigkeit der beobachteten Abstandsgeschwindigkeiten in Klassen von 10 m/h (HGE, 2010)

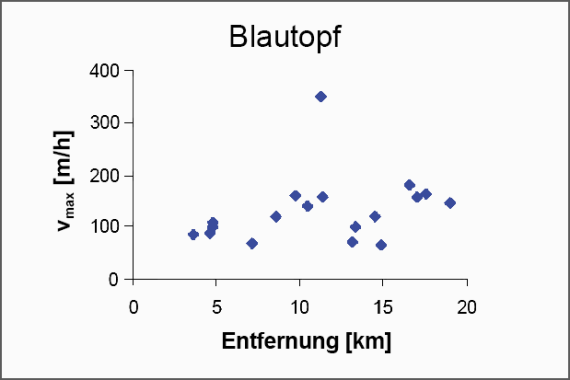

Die Versuche erstreckten sich über Entfernungen bis zu 20 km Luftlinie zwischen Eingabestelle und Wiederaustritt. Das Beispiel des Blautopf-Einzugsgebiets zeigt, dass die Abstandsgeschwindigkeiten keineswegs mit der Entfernung abnehmen. Dies spricht dafür, dass in diesem Gebiet die vorhandenen, gut durchlässigen Karststrukturen flächendeckend vorhanden sind (HGE, 2010, s. auch Villinger, 1969b, Strayle, 1970).

Die ermittelten Abstandsgeschwindigkeiten integrieren über die Ausbreitungsgeschwindigkeiten im vados-phreatischen und hochphreatischen Bereich und erfassen dort nur die Hauptabflussbahnen. Außerhalb davon sind die Werte wesentlich geringer (Villinger, 1977). Andererseits ist der Luftlinienabstand zwischen Eingabe- und Austrittsstelle z. T. wesentlich kürzer als der tatsächliche Fließweg im Untergrund, so dass die tatsächlichen Abstandsgeschwindigkeiten im Untergrund größer sind, als sie aus Markierungsversuchen errechnet werden.

Maximale Abstandsgeschwindigkeit und Entfernung zwischen Eingabestelle und Wiederaustritt am Beispiel des Blautopfs (Selg & Schwarz, 2009)

Dispersivität

Die Dispersivität α [m] beschreibt die Ausbreitung einer gelösten Substanz beim Transport im Grundwasser. Sie ist die Folge der molekularen Diffusion, der korngerüstbedingten Dispersion und der Makrodispersion. Dabei ist die Dispersion für den Stofftransport im Grundwasser viel bedeutender als die Diffusion.

Es wird zwischen der longitudinalen Dispersion und der transversalen Dispersion unterschieden. Die longitudinale Dispersion beschreibt den Vermischungseffekt in Fließrichtung, die transversale den Vermischungseffekt senkrecht dazu. Die longitudinale Dispersion DL ist das Produkt aus longitudinaler Dispersivität α L und effektiver Fließgeschwindigkeit u. Die Dispersionsvorgänge zeichnen sich bei Markierungsversuchen in der Form der Tracerdurchgangskurven an Austrittsstellen ab.

Die Dispersivität repräsentiert die für die Dispersion maßgeblichen Inhomogenitäten des durchströmten Grundwasserleiters. Sie ist eine gesteinsspezifische Kenngröße für den Ausbreitungsvorgang und hängt von der Gestalt und Verteilung der Hohlräume, der Durchlässigkeit und der Potenzialverteilung ab. Sie ist unabhängig von der Fließgeschwindigkeit des Grundwassers.

Aus Markierungsversuchen im Festgestein kann meist nur die longitudinale Dispersivität α L ermittelt werden (Makrodispersivität infolge heterogener Verkarstung).

Die für den Oberjura der Schwäbischen Alb aus Markierungsversuchen ermittelten longitudinalen Dispersivitäten schwanken etwa zwischen α L = 1 m und α L = 500 m. Eine Zuordnung der Versuche zu bestimmten Faziesbereichen ergab deutlich größere longitudinale Dispersivitäten in Gebieten mit überwiegend Massenkalk (Mittelwert α L = 175 m) im Vergleich zu Gebieten mit überwiegend Bankkalken (Mittelwert α L = 49 m) (Jakowski, 1995; HGK, 2002).

Ergiebigkeit

Die große Variationsweite der spezifischen Ergiebigkeiten Q/s von Karstgrundwasseraufschlüssen im Oberjura ist in erster Linie Ausdruck eines unterschiedlich guten Anschlusses der Bohrungen an die durchlässigen Zonen im Aquifer. Sie spiegelt damit die Inhomogenität des Oberjura-Karstgrundwasserleiters wider. Daneben wirken sich noch eine vollkommene bzw. unvollkommene Erschließungstiefe des Aquifers und unterschiedliche Eintrittswiderstände aus.

Beispiele für Ergiebigkeiten von Brunnen im Oberjura-Karst sind:

- Brunnen Gerhausen (LGRB-Nr. Bo624/48 bis 51): Absenkung von 13 m bei einer Entnahmerate von bis 480 l/s

- Brunnen Grafental (LGRB-Nr. Bo7721/107): Absenkung von 9,67 m bei einer Entnahmerate von 15 l/s.

Quartäre Kiesgrundwasserleiter

Quartäre Kiesgrundwasserleiter gibt es in den fluvioglazialen Kiesrinnen am Albsüdrand, im Donautal und in den Tälern der Oberjura-Karstlandschaft.

Fluvioglaziale Kiesrinnen am Albsüdrand

Die fluviatilen Kiesrinnen sind wasserwirtschaftlich bedeutsame Lockergesteinsgrundwasserleiter.

Hohlraumanteil

Untersuchungen zum speicher- und durchflusswirksamen Hohlraumanteil in den fluvioglazialen Kiesen am Albsüdrand sind nicht bekannt.

Transmissivität, Gebirgsdurchlässigkeit

Für die pleistozänen Donaurinnen der Mittleren Alb wurde aus den T-Werten von 13 Pumpversuchen ein geometrischer Mittelwert von T = 9,01 · 10-2 m2/s berechnet. Die Variationsweite der T-Werte ist gering. Sie reicht von 3,0 · 10-1 m2/s bis 1,3 · 10-2 m2/s.

Für die Rinnenschotter zwischen Sigmaringen und Riedlingen wurden durchschnittliche Transmissivitäten zwischen 2 · 10-2 m2/s und 3 · 10-2 m2/s ermittelt (Villinger, 1985). Davon weichen die Brunnen TB Vorm Wald, Bingen (LGRB-Archiv-Nr. BO7921/234) und TB Sigmaringendorf, Rückhau (LGRB-Archiv-Nr. BO7921/78) weit nach oben ab (T = 3 · 10-1 m2/s bzw. 1,9 · 10-1 m2/s).

An den Standorten der Brunnen von Wilflingen und Langenenslingen beträgt die Transmissivität der Rinnenkiese etwa T = 2 · 10-2 m2/s bis 3,5 · 10-2 m2/s, bei Aquifermächtigkeiten von jeweils über 10 m. Höhere Werte sind rinnenaufwärts in Richtung Heudorf zu erwarten (Heizmann, 1987).

Die Durchlässigkeiten liegen recht einheitlich zwischen 0,002 m/s und 0,004 m/s. Der Brunnen TB Sigmaringendorf mit 0,0084 m/s und vor allem der TB Vorm Wald, Bingen mit 0,013 m/s fallen deutlich aus dem Rahmen.

Statistische Verteilung der Transmissivitäts-Werte für die pleistozänen Donaurinnen

Fließgeschwindigkeit

In der Bechinger Rinne wurde im Gebiet zwischen Reutlingendorf und Dattingen (östlich von Zwiefaltendorf) für das Rinnengrundwasser eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit von v = 16 m/d (für Durchlässigkeit kf = 0,004 m/s, natürliches Grundwassergefälle io = 0,005, durchflusswirksame Porosität p = 0,1) ermittelt (Villinger 1985).

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeiten, die bei Pumpversuchen in den pleistozänen Donaurinnen zwischen Sigmaringen und Riedlingen ermittelt wurden, lagen zwischen 22 l/s (Brunnen Buschhorn, Reutlingendorf, LGRB-Archiv-Nr. BO7723/93, bei einer Absenkung von 0,98 m) und 65 l/s (Brunnen TB Vorm Wald, Bingen, LGRB-Archiv-Nr. BO7921/234, bei einer Absenkung von 0,54 m, wobei die Beharrung des Wasserspiegels noch nicht ganz erreicht wurde) (Villinger, 1985). Einen Überblick über die Ergiebigkeiten der Brunnen aus den Rinnenschottern zwischen Sigmaringen und Riedlingen vermitteln die Ergiebigkeitsdiagramme.

Ergiebigkeitsdiagramme von Brunnen zwischen Sigmaringen und Riedlingen, die aus den Rinnenschottern fördern (gemessene Absenkung [m] in Abhängigkeit von der Entnahmerate [l/s], nach Villinger (1985)).

Donautal

Die holozäne Kiesfüllung des heutigen Donautales ist meist bis 1–2 m unter die Geländeoberfläche von Grundwasser erfüllt.

Hohlraumanteil

Für die Brunnen im Donautal wurden aus der Auswertung von Pumpversuchen Speicherkoeffizienten zwischen 0,06 und 0,09 ermittelt. Da das Grundwasser im Donautal nicht gespannt ist entspricht dies dem (speicher)nutzbaren Hohlraumanteil.

Transmissivität, Gebirgsdurchlässigkeit

Die Transmissivität des Kiesaquifers ist mit rd. 2,8 · 10-2 m2/s bis 8,4 · 10-2 m2/s relativ hoch, die Durchlässigkeiten liegen zwischen 1,2 · 10-2 und 4,4 · 10-3 m/s (Heizmann, 1987). Der aus 5 Ergebnissen errechnete Mittelwert für die Transmissivität beträgt 3,7 · 10 2 m2/s.

Fließgeschwindigkeit

Die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers in den Donauschottern wird bei Riedlingen auf etwa 1 m/Tag abgeschätzt (Heizmann, 1987). Bei einem durchschnittlichen Grundwassergefälle von i = 0,11 % bis 0,18 % liegt der natürliche Grundwasserabstrom dort bei ca. 230–330 l/s (bezogen auf die ganze Breite des Donautales).

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit der Brunnen im Donautal schwankt stark. Sie liegt zwischen 25 l/s im Brunnen Unterried/Binzwangen und 125 l/s in den Horizontalbrunnen Roden bei Riedlingen.

Täler der Oberjura-Karstlandschaft

In den Tälern der Oberjura-Karstlandschaft bilden fluviatil umgelagerte Oberjuragerölle aus Hangschutt mit Schluffeinlagerungen einen geringmächtigen, wechselnd durchlässigen Porengrundwasserleiter.

Transmissivität, Gebirgsdurchlässigkeit

Aus den Pumpversuchen in den Bohrbrunnen bei Veringendorf ergibt sich für die Schotter im Laucherttal eine Transmissivität von T = 3,3 · 10-2 m2/s und ein Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 0,0032 m/s (Golwer, 1978).

Weitere Informationen über die hydraulischen Kennwerte der Talfüllung der Oberjura-Karstlandschaft liegen nicht vor.

Schwebende Grundwasservorkommen im Oberjura

Neben dem großflächig zusammenhängenden Karstgrundwasser gibt es über stauenden Zwischenschichten lokal schwebendes Schichtgrundwasser. Dies ist z. B. in der Mergelstetten- und Zementmergel-Formation und besonders in Verbindung mit Zwischenkalken als Kluftgrundwasserleiter der Fall. Je nach Lage und Ausdehnung der stauenden Zwischenschicht entwässert das Schichtgrundwasser unterirdisch in das tiefere Karstgrundwasser oder tritt in meist nur schwach oder saisonal schüttenden Schichtquellen zutage.

Schichtgrundwasser in tertiären und quartären Deckschichten

Neben schwebenden Grundwasservorkommen im Oberjura gibt es auch lokal Schichtgrundwässer in durchlässigeren Einschaltungen der ansonsten meist gering durchlässigen tertiären und quartären Deckschichten über dem Karstgrundwasserleiter.

Die Abflüsse versinken entweder breitflächig randlich in den Karstgrundwasserleiter oder treten in zeitweise oder ständig fließenden Quellen geringer Schüttung zu Tage. Diese Quellbäche versickern häufig ebenfalls nach kurzer Fließstrecke im Karst.

Während die schwebenden Grundwasservorkommen für die früheren Besiedlungen auf der sonst wasserarmen Albhochfläche für die Trinkwasserversorgung wichtig waren, sind sie heute wasserwirtschaftlich weitgehend unbedeutend.

Tertiär

Grundwasservorkommen in tertiären Molassesedimenten

- In der Oberen Süßwassermolasse (tOS) treten Grundwässer vor allem aus den porösen und klüftigen Süßwasserkalkbänken aus.

- In der Oberen Brackwassermolasse (tOB) kommt Grundwasser in der Graupensandrinne und im Albstein vor.

- In der Unteren Süßwassermolasse (tUS) führen klüftig-poröse Süßwasserkalke und Sande gering ergiebige Grundwasservorkommen. Als stauende Sohlschicht wirken die USM-Mergel.

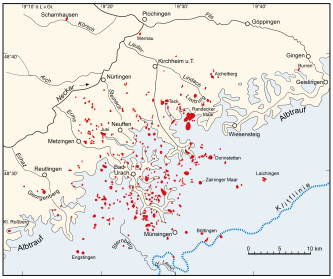

Grundwasservorkommen in tertiären Magmatiten

Die tertiären Magmatite kommen auf der Mittleren Alb im so genannten „Uracher Vulkangebiet“ vor. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl fossiler Maare. Heute geht man von ca. 350 sicheren und wahrscheinlichen miozänen Eruptionsstellen aus (Geyer, M., Nitsch, E. & Simon, T., 2011). Die Tuffschlote haben meist Durchmesser zwischen wenigen Zehner Metern und über einem Kilometer. Sie sind überwiegend mit diamiktischen Brekzientuffen, in einigen Fällen (Jusi, Randecker Maar) im oberen Bereich mit geschichteten Brekzientuffen gefüllt.

Das Grundwasser sammelt sich in den oberflächennahen Schichten der Schlotfüllungen, die verwittert und stärker wasserführend sind.

Eine im Jahre 1952 im Randecker Maar niedergebrachte, 82 m tiefe Forschungsbohrung (LGRB-Archiv-Nr. BO7423/55) erschloss Grundwasser im vulkanischen Tuff unterhalb der 54 Meter mächtigen tertiären Süßwasserablagerungen. Bei längerfristigen Pumpversuchen wurden zunächst 4 l/s gefördert; die Dauerentnahme wurde auf 1,5 l/s eingestellt, da die Förderrate bei den Pumpversuchen nach einigen Tagen auf diesen Wert zurückgegangen war. Der Ruhewasserspiegel lag bei 0,9 m u. G., der abgesenkte Wasserspiegel bei 38–40 m u. G. Heute wird der Brunnen nicht mehr genutzt (Krautter, 1995).

Quartär

Grundwasservorkommen in quartären Moränensedimenten

Schwebende Grundwasservorkommen im Quartär gibt es in kiesigen Lagen in den Moränesedimenten.

Hangschutt

Vielerorts wird der eigentliche Quellaustritt aus den Oberjuragesteinen durch Hangschutt überlagert. Das Quellwasser tritt dann erst tiefer am Hang aus dem Hangschutt aus.

Tiefe Grundwasservorkommen

Tiefere Grundwasserstockwerke gibt es in der Mittleren Alb in der Eisensandstein-Formation, der Löwenstein-Formation (früher: Stubensandstein), im Oberen Muschelkalk und im Buntsandstein: Sie können grundsätzlich Mineral- und Thermalwässer sowie Säuerlinge enthalten. Allerdings weist lediglich der Obere Muschelkalk eine höhere Ergiebigkeit auf.

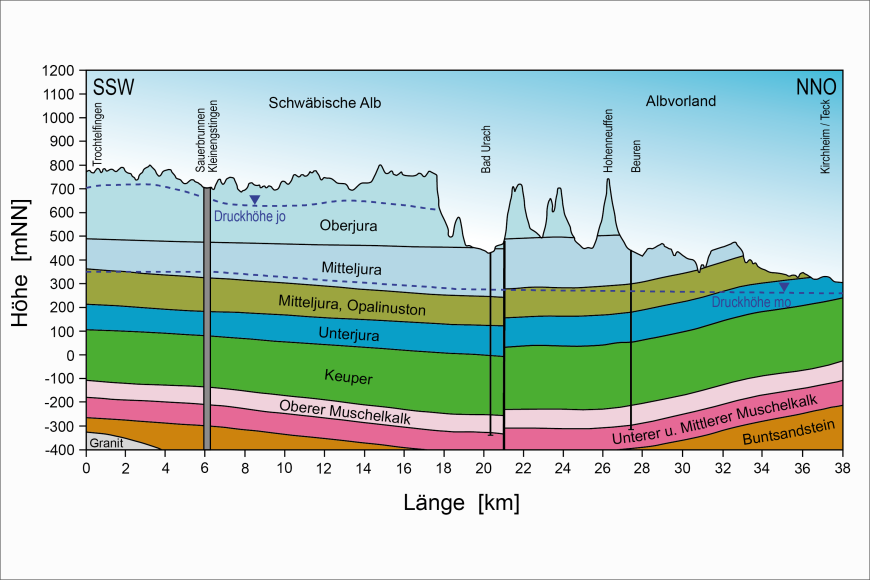

Einen Überblick über die hydrogeologischen Verhältnisse im tieferen Untergrund des Gebietes zwischen Albvorland und dem oberschwäbischen Molassebecken gibt u. a. Ufrecht (2006a; 2018).

Mineral- und Thermalwässer

Der Mineral- und Thermalwasseraquifer der Löwenstein-Formation (früher: Stubensandstein) im Mittelkeuper ist nur in Bad Überkingen eingehend erkundet und genutzt. Außerhalb tektonischer Störungszonen und unter mächtiger Überdeckung wie im Gebiet der Mittleren Alb dürfte die Löwenstein-Formation nur eine geringe Durchlässigkeit aufweisen.

Dagegen belegen die Erschließungen von Mineral-und Thermalwasser im Oberen Muschelkalk von Bad Urach, Neu-Ulm, Bad Überkingen und Bad Ditzenbach einen großflächig zusammenhängenden tiefliegenden Kluftgrundwasserleiter mit beträchtlicher Ergiebigkeit. Das Fließsystem ist auf den mittleren Neckar oder seine östlichen Nebenflüsse ausgerichtet. In südöstliche Richtung ist mit einer Verschlechterung der Grundwasserleitereigenschaften zu rechnen. Diese Annahme stützt sich u. a. auf Beobachtungen in der Thermalwasserbohrung „Donautherme“ in Neu-Ulm, in der im Muschelkalk keine nennenswerten Spülungsverluste festgestellt wurden (Franz et al., 2001).

In der hydrogeologischen Region Mittlere Alb gibt es folgende Nutzungen tiefer Grundwasservorkommen (Schloz & Stober, 2002).

Nutzungen tiefer Grundwasservorkommen (Schloz & Stober, 2002)

|

Bezeichnung des Wassers und/oder der Entnahme-fassung |

TK25-Nr. |

Archiv-Nr. |

Archivfach |

Geologie des GW-Leiters |

Teufe [m] |

Analyse-datum |

gelöste Mineral-stoffe [mg/l] |

Temperatur vor Ort [°C] |

CO2 [mg/l] |

chemischer Wassertyp |

Wasser-typ |

Aner-kennung |

Nutzung |

|

Ludovica-Quelle |

7424 |

2 |

QU |

jmOK |

8 |

14.11.1991 |

515,3 |

11,8 |

1015,0 |

Ca-HCO3 |

AS |

|

ja |

|

Marienquelle |

7424 |

9 |

jmAC |

87 |

18.11.1993 |

2016,0 |

12,8 |

642,0 |

Na-Mg-Ca-HCO3-SO4 |

M |

HQ |

ja |

|

|

Theresienquelle II |

7424 |

88 |

BO |

kmLW |

404 |

14.11.1989 |

3538,4 |

33,9 |

240,0 |

Na-HCO3-SO4 |

MT |

|

nein |

|

Canisiusquelle I |

7424 |

89 |

BO |

mo |

561 |

26.11.1994 |

7333,2 |

45,7 |

1300,0 |

Na-Ca-SO4-Cl |

MTS |

HQ |

ja |

|

Canisiusquelle II |

7424 |

140 |

BO |

mo |

584 |

05.12.2000 |

7768,0 |

45,8 |

1530,0 |

Na-Ca-SO4-Cl |

MTS |

|

nein |

|

Helfensteinquelle 2 * |

7324 |

131 |

BO |

jmAC |

26 |

01.01.1971 |

2375,8 |

12,4 |

1075,0 |

Na-Ca-HCO3-SO4 |

MS |

MTV |

ja |

|

Adelheidquelle 5 * |

7424 |

84 |

BO |

jm(AC |

70 |

01.01.1981 |

4827,4 |

12,0 |

1800,0 |

Na-HCO3 |

MS |

HW |

ja |

|

Renata-Quelle 2 * |

7324 |

85 |

BO |

kmLW |

395 |

01.01.1972 |

4401,6 |

34,4 |

79,2 |

Na-HCO3-SO4 |

MT |

MTV |

ja |

|

Thermalwasser-bohrung I |

7422 |

43 |

BO |

kuL, mo |

770 |

18.03.1971 |

5617,0 |

53,5 |

1330,0 |

Na-Ca-HCO3-SO4-Cl |

MTS |

HQ |

ja |

|

Thermalwasser-bohrung II |

7422 |

78 |

BO |

mo |

760 |

09.01.1976 |

5412,3 |

54,0 |

1320,0 |

Na-Ca-HCO3-SO4-Cl |

MTS |

HQ |

ja |

|

Thermalwasser-bohrung III |

7422 |

79 |

BO |

KR |

3334 |

28.06.1978 |

26775,0 |

97,5 |

5456,0 |

Na-Cl |

SoTS |

|

nein |

|

Säuerling Klein-engstingen |

7621 |

71 |

BO |

jo, tJM |

5 |

15.09.1999 |

1676,6 |

10,0 |

1755,6 |

Ca-HCO3 |

MS |

|

nein |

|

Bohrung Urach 4 |

7422 |

322 |

BO |

mo |

2793 |

|

|

|

|

|

|

|

nein |

Wassertyp:

AS Akratosäuerling MS Mineralwasser Säuerling

M Mineralwasser MTS Mineral-/ Thermalwasser Säuerling

MT Mineral-/Thermalwasser SoTS Sole Thermalwasser

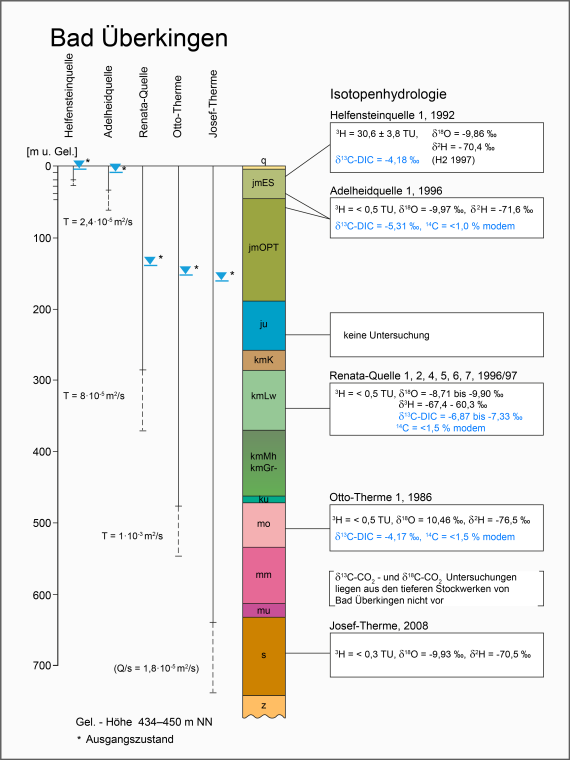

Bad Überkingen: Josef-Therme (so, sm, su, r), Otto-Therme 1 (kuE, mo), Renata-Quelle 2 (kmLw), Adelheidquelle 5 (jmES)

Das Einzugsgebiet des Bad Überkinger Mineralwassers aus der Eisensandstein-Formation kann schichtgebunden bis in die Hydrogeologische Region Ostalb reichen.

Geologisches Säulenprofil für den Standort Bad Überkingen mit isotopenhydrologischen Kenndaten (Prestel & Schloz, 2011).

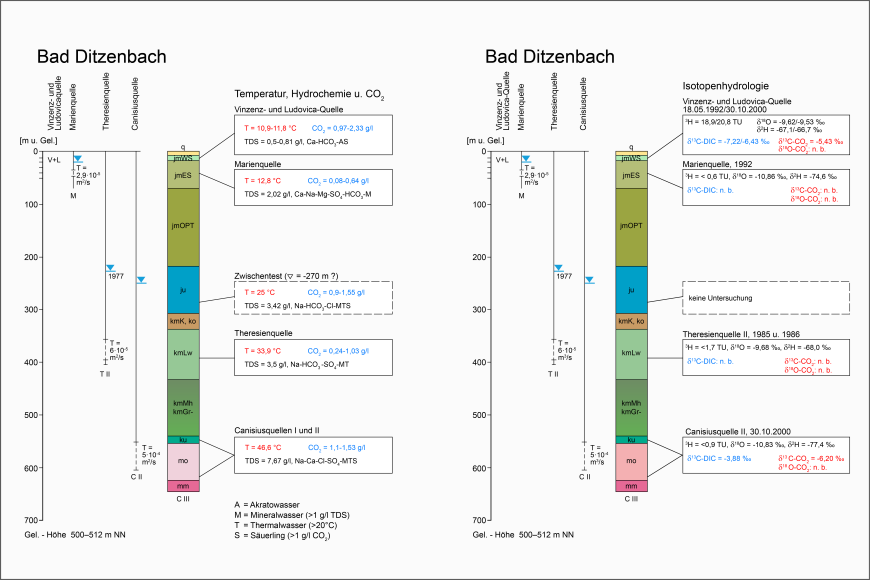

Bad Ditzenbach: Canisiusquelle (mo), Theresienquelle (nicht mehr genutzt, kmLw), Marienquelle (jmEs), Vinzenz-Quelle (jmWS)

Prestel & Schloz (2011) haben den Kenntnisstand zur Geologie, Hydrogeologie, Hydrochemie und Isotopenhydrologie für die Standorte Bad Überkingen und Bad Ditzenbach zusammenfassend dargestellt.

Für beide Standorte gilt:

- Die Wechselfolge von Grundwassergeringleitern und Grundwasserleitern führt zu einer ausgeprägten Stockwerksgliederung.

- Die Grundwasserdruckhöhen nehmen in den Stockwerken mit zunehmender Tiefe ab.

- Die Grundwässer sind im tieferen Bereich thermal.

- Die Grundwässer der einzelnen Stockwerke unterscheiden sich hydrochemisch deutlich und isotopenhydrologisch weniger signifikant voneinander.

- Die hinsichtlich ihres Volumenstroms bedeutsamen CO2 Austritte werden auf eine tiefe, magmatische Herkunft zurückgeführt. Als Aufstiegswege kommen tektonische Bruch- und Dehnungsstrukturen in Frage.

Bad Urach (Carlé 1975a; Schloz & Stober, 2006; Franz et al., 2014a): Thermalwasserbrunnen 1 (kuE, mo), Thermalwasserbrunnen 2 (mo), Forschungsbohrung Urach 3 (mo), Bohrung Urach 4 (mo)

Die Tiefbohrungen in Bad Urach liegen knapp außerhalb nördlich der Hydrogeologischen Region Mittlere Alb. Sie wurden in der tektonischen Uracher Mulde und im Gebiet des Schwäbischen Vulkans abgeteuft, in dem sich auch die Uracher Wärmeanomalie befindet. Die Ursache für die regionale Temperaturerhöhung im Untergrund ist bis heute ungeklärt. Ein Aufstieg heißer Tiefenwässer wird aus hydrogeologischer Sicht allerdings ausgeschlossen (Villinger & Sauter, 1999).

Das erschlossene warme Tiefenwasser wird in den AlbThermen Bad Urach (AlbThermen - Bad Urach, Link s. unten) zu Badezwecken genutzt.

Der 770 m tiefe Thermalwasserbrunnen 1 und der 760 m tiefe Thermalwasserbrunnen 2 fördern Ca-Na-Cl-SO4-HCO3-Thermalwassersäuerlinge aus dem Oberen Muschelkalk mit Temperaturen zwischen 55 und 60 °C (TB1) bzw. 54,0 °C (TB2).

In der 4444 m tiefen Forschungsbohrung Urach 3 neben den beiden Thermalwasserbohrungen 1 und 2 wurde ab einer Bohrtiefe von 1602 m kristallines Grundgebirge angetroffen. Die als Doublettenbohrung abgeteufte Bohrung Urach 4 wurde aus finanziellen Gründen bei einer Endteufe von 2793 m abgebrochen (Franz et al., 2014a).

Im Jahr 2021 wurden die Bohrungen Urach 3 und Urach 4 in einer Tiefe von 900 Metern verschlossen. Ausgehend von den bestehenden Bohrlöchern wurde in ca. 630 m Tiefe jeweils eine Ablenkbohrung durchgeführt, die in ca. 700 m Tiefe Thermalwasser aus dem Oberen Muschelkalk mit einer Temperatur von etwa 57 °C erschloss. Die thermalen Wässer können entweder zur Nahwärmeversorgung in Bad Urach genutzt werden, oder die 50 Jahre alten Thermalwasserbrunnen 1 und 2 ersetzen, die bisher die nahe gelegenen AlbThermen mit heißem Wasser versorgen.

Säuerling von Kleinengstingen

Eine hydrogeologische Besonderheit stellt der Calcium-Hydrogenkarbonat-Mineralwassersäuerling von Kleinengstingen dar (LGRB-Archiv-Nr. BO7621/71). Er ist das einzige bisher bekannte Mineralwasservorkommen der Albhochfläche, das an einen tertiären Tuffschlot gebunden ist (Carlé, 1955c; Prestel & Schloz, 2011). Es wurde in einem 4,5 m tiefen Schachtbrunnen gefasst.

Das Dargebot liegt bei ca. 0,1 l/s (Carlé, 1975a; maximal bei 1 l/s, Carlé, 1954). In Trockenzeiten versiegt die Quelle nahezu. Nachdem die Quelle längere Zeit nicht mehr genutzt wurde, kann das Wasser seit 2004 nach Einbau einer Ultrafiltrationsanlage und einer elektrischen Pumpe wieder an einem Brunnenhäuschen abgefüllt werden.

Die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Umfeld des Säuerlings von Kleinengstingen sind in einem hydrogeologischen Schnitt dargestellt.

Aufgrund mikrobiologischer und anthropogener Verunreinigungen gehen Prestel & Schloz (2011) davon aus, dass es sich um ein sehr junges Wasser handelt, das als hydraulisch schwebendes Schichtgrundwasser auf Basalttuff (diamikter Brekzientuff) charakterisiert wird.

Nach einer Analyse vom 17.05.2011 enthielt das Wasser bei einer Temperatur von 9,6 °C 1,79 g/l gelöste Feststoffe und 1,10 g/l freies gelöstes CO2 (Labor des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, B.-W.).

Prestel und Schloz (2011) gehen davon aus, dass das CO2 des Säuerlings von Kleinengstingen ebenso wie das der Säuerlinge in Bad Ditzenbach und Bad Überkingen tiefer, magmatischer Herkunft ist. Dabei nehmen sie an, dass die Vulkanröhre und ihre unmittelbare Kontaktzone zum sedimentären Deckgebirge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Transportstruktur für das aufsteigende CO2 fungiert.

Hohlraumanteil, Transmissivität

Die hydraulischen Kennwerte für die tiefen Grundwasserleiter sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Angaben für die Löwenstein-Formation beschreiben die Verhältnisse in einem Niveau rd. 300 bis 400 m unter dem Filstal. Die Schichtobergrenze des Oberen Muschelkalks liegt in Bad Überkingen ca. 480 m unter der Geländeoberfläche und in Neu-Ulm 890 m unter dem Niveau der Donau (Franz et al., 2001).

Hydraulische Kennwerte tiefliegender Grundwasserleiter der Mittleren Alb

|

Grundwasserleiter |

|

Transmissivität |

|

|

|

S [-] |

T [m2/s] |

|

|

Eisensandstein-Formation (jmES); (früher al2) |

Bad Überkingen |

|

2,4 · 10-5 |

|

Bad Ditzenbach |

|

2,9 · 10-5 |

|

|

Löwenstein-Formation (kmLw); (früher Stubensandstein (km4)) |

Bad Überkingen |

1,0 · 10-5 |

8 · 10-5 |

|

Bad Ditzenbach |

6 · 10-5 |

||

|

Muschelkalk (mo, mm) |

Bad Überkingen |

1,6 · 10-3(?) |

1 · 10-3 |

|

Bad Ditzenbach |

|

5 · 10-4 |

|

|

Neu-Ulm |

|

3,5 · 10-5 |

|

|

Buntsandstein (s) |

Bad Überkingen |

|

Q/s = 1,8 · 10-5 |

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit der Tiefbrunnen in der Löwenstein-Formation unter dem Filstal bei Bad Überkingen ist meist gering und beträgt unter 2 l/s. Im Oberen Muschelkalk ließ sich der Grundwasseranschluss z. T. durch technische Maßnahmen (Drucksäuerung) wesentlich verbessern und die Ergiebigkeit dadurch bis auf etwa 10 l/s steigern.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1954). Der Säuerling von Kleinengstingen – die einzige Mineralquelle der Albhochfläche. – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 105, S. 252–267.

- (1975a). Die Mineral- und Thermalwässer von Mitteleuropa: Geologie, Chemismus, Genese. 643 S., 14 Abb., 1402 Analysetabellen, 15 Karten im Schuber, Stuttgart (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH).

- (2014a). Das mesozoische Deckgebirge der Geothermiebohrungen Urach 1, 3 und 4 (Baden-Württemberg). – LGRB-Informationen, 29, S. 11–47.

- (2001). Die Thermalwasserbohrung „Donautherme“, Neu-Ulm. – Geologica Bavarica, 106, S. 81–106.

- (2011). Geologie von Baden-Württemberg. 5. völlig neu bearb. Aufl., 627 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1978). Erläuterungen zu Blatt 7821 Veringenstadt. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 151 S., 8 Taf., 5 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1989). Erläuterungen zu Blatt 7524 Blaubeuren. – 2. erg. Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 64 S., 4 Taf., 10 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2003a). Mittlere Alb – Mappe 1. Hydrologische Grundkarte. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 85 S., 1 Karte, 1 CD-ROM, Ulm (Gewässerdirektion Donau/Bodensee Bereich Ulm).

- (2010). Mittlere Alb – Mappe 4. Markierungsversuche, Abwassereinleitungen. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 71 S., 2 Karten, 1 CD-ROM, Tübingen (Regierungspräsidium Tübingen; Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau; Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1987). Erläuterungen zu Blatt 7822 Riedlingen. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 149 S., 4 Taf., 1 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1995). Ermittlung der Dispersion und anderer geohydraulischer Parameter aus Markierungsversuchen in Karst und Kluftgrundwasserleitern Baden-Württembergs. – Diss. TH Darmstadt, 153 S., Darmstadt.

- (1999). Erläuterungen zu Blatt 7621 Trochtelfingen. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 126 S., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2007). Carbonate porosities and pore types determined using NMR spectroscopy on the basis of examples from the Wilsingen karst borehole (Swabian Alb). – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 158(4), S. 1011–1023.

- (1995). Erläuterungen zu Blatt 7423 Wiesensteig. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 148 S., 5 Beil., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2013a). Bericht zur Markierung von Ur-Blau und Nord-Blau – Neue Ergebnisse zur Karsthydrogeologie und Karsthydrographie im Einzugsgebiet des Blautopfs (Mittlere Schwäbische Alb). – Laichinger Höhlenfreund, 48, S. 3–38.

- (2013b). Neue Erkenntnisse zur Struktur der Karstentwässerung im aktiven Höhlensystem des Blautopfs. – Grundwasser, 18, S. 247–257, verfügbar unter https://doi.org/10.1007/s00767-013-0239-z.

- (2014). Spatially resolved information on karst conduit flow from in-cave dye tracing. – Hydrology and Earth System Sciences, 18, S. 435–445, verfügbar unter https://doi.org/10.5194/hess-18-435-2014.

- (2011). Aufstiege von tiefem Kohlendioxid (CO₂) durch die Opalinuston-Formation in Baden-Württemberg. – Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 167, S. 163–190.

- (1992). Quantification and Forecasting of Regional Groundwater Flow and Transport in a Karst Aquifer (Gallusquelle, Malm, SW Germany). – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Reihe C, 13, S. 1–150.

- (1984a). Erfahrungen bei Pumpversuchen im Tiefen Karst der östlichen Schwäbischen Alb. – Laichinger Höhlenfreund, 19, S. 13–22.

- (1993). Zur Karsthydrologie der Ostalb. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 119–134, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (2006). Mineral-, Heil- und Thermalwässer, Solen und Säuerlinge in Baden-Württemberg (überarbeitete Fassung). – LGRB-Fachbericht, 02/06, S. 1–20, Freiburg i. Br. (Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau), verfügbar unter https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/c99_data.pdf.

- (2008). Speichereigenschaften des Oberjura in Süddeutschland am Beispiel des Blautopf-Einzugsgebiets. – Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, 52(2), S. 56–65.

- (2009). Am Puls der Schönen Lau – zur Hydrogeologie des Blautopf-Einzugsgebietes. – Laichinger Höhlenfreund, 44, S. 45–72.

- (1972). Bestimmung der Verweildauer von Grundwasser im Boden mit radioaktiven Umweltisotopen (14C, Tritium). – Gas-Wasser-Abwasser, 52, S. 283–290.

- (1970). Karsthydrologische Untersuchungen auf der Ebinger Alb (Schwäbischer Jura). – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 12, S. 109–206.

- (1988). Grundwassermodelle im Karst: Praktische Ansätze am Beispiel zweier Einzugsgebiete im Tiefen und Seichten Malmkarst der Schwäbischen Alb. – Diss. Univ. Tübingen, 205 S., Tübingen.

- (1988). Das Tiefengrundwasser im Sandsteinkeuper des Albvorlandes. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 30, S. 511–541.

- (2006a). Zur Hydrogeologie der Aquifersysteme Buntsandstein und Muschelkalk zwischen Neckar und Donau. – Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz, 3/2006, S. 19–48.

- (2018). Die Tiefengrundwässer im Oberen Muschelkalk zwischen Albvorland und oberschwäbischen Molassebecken – ein Hydrogeologisches Modell. – Schriftenreihe des Amts für Umweltschutz, Heft 1/2018, S. 7–158.

- (1969b). Karsthydrologische Untersuchungen auf der Reutlinger Alb (Schwäbischer Jura). – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 11, S. 201–277.

- (1977). Über Potentialverteilung und Strömungssysteme im Karstwasser der Schwäbischen Alb (Oberer Jura, SW-Deutschland). – Geologisches Jahrbuch, Reihe C, 18, S. 3–93.

- (1985). Geologie und Hydrogeologie der pleistozänen Donaurinnen im Raum Sigmaringen-Riedlingen (Baden-Württemberg). – Abhandlungen des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 11, S. 141–203, 3 Beil.

- (1999). Karsthydrogeologie der Schwäbischen Alb (Exkursion I am 9. April 1999). – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 81, S. 123–170.

- (1989). Ergebnisse neuer Markierungsversuche im Einzugsgebiet des Blautopfs (mittlere Schwäbische Alb). – Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V., 35(1/2), S. 25–38.