Übersicht

Bei Sinsheim-Weiler im Kraichgau, Rhein-Neckar-Kreis, liegt ein seit vielen Jahrhunderten bekanntes Abbaugebiet von überwiegend braungelbem bis graugelbem, oft limonitgebändertem, z. T. auch violettrotem Schilfsandstein (Mittelkeuper, Stuttgart-Formation). Von Bedeutung waren vor allem die bis 2007 von den Firmen Abele bzw. Abele & Reimold danach von der Fa. H. L. Steinbruch Weiler GmbH & Co. KG betriebenen Steinbrüche bei Weiler, der Stbr. „Hälde“ am nordwestlichen Dorfrand (RG 6719‑1) und der westlich des Ortes an der Waldangellocherstraße gelegene Stbr. „Hohenstein“ (RG 6719‑2). Beide Brüche sind seit 2018 Eigentum der Fa. Stonebraker GmbH & Co. KG; der Abbau in diesen Brüchen erfolgt zeitweise. Weitere Schilfsandsteinbrüche waren bei Eichtersheim, Eschelbach, Balzfeld, Dühren, Michelfeld, Waldangelloch und Hilsbach in Betrieb.

Geologie

Die Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler befinden sich innerhalb einer etwa 1,5 km breiten, NNO–SSW-gestreckten tektonischen Tiefscholle, die beidseits vom Verbreitungsgebiet des Oberen Muschelkalks begrenzt wird. Diese Scholle wird aus den Ablagerungen mehrerer Sandsteinstränge aufgebaut.

Im Steinbruch Hälde (RG 6719-1) am nordwestlichen Ortsrand von Sinsheim-Weiler wurden in den Sandsteinen ausschließlich nach Südwesten gerichtete Fließrichtungen gemessen (Wurster, 1964a). Schräg- und Kreuzschichtungen, durch die die Strömungsrichtung am besten rekonstruierbar ist, sind in den Werksteinbänken häufig, fallen meist jedoch erst im angewitterten Zustand auf. Die meisten Schrägschüttungsblätter weisen eine Raumlage um 220/15° auf, was eine Strömung in südsüdwestliche Richtung anzeigt. Die oberste Schichtpartie im Stbr. Hälde ist eine 2–5 m mächtige Abfolge von dünnschichtigen Tonsteinlagen mit mürben, meist nur wenige dm-mächtigen Sandsteinlagen mit welliger Schichtoberfläche. Darunter folgen die dickbankigen, werksteinfähigen Sandsteine in einer Mächtigkeit von 5–8 m. Im oberen, 3–4 m mächtigen Abschnitt sind die Sandsteine meist hellocker bis braungrau, oft auch violettrot oder rot geflammt, im darunterliegenden etwa gleich mächtigen Abschnitt herrschen gelblich braune bis rostbraune Töne vor. Drei Hauptkluftrichtungen durchsetzen die Werksteinlager:

- 20–30/60–90°

- 120/90°

- 280–290/60–85°

Die durch diese Klüfte, die horizontalen Schichtfugen und Schrägschüttungsblätter vorgegebenen polygonalen Rohblöcke können mittels Reißen gewonnen werden; ihre Blockgrößen schwanken überwiegend zwischen 0,2 und 4 m3, die Zahl der Blöcke mit mehr als 2 m3 dürfte bei etwa 10 % liegen. In nordwestlicher Richtung ist das Werksteinlager durch mehrere kleine Abschiebungen treppenförmig Richtung Tal abgesenkt.

-

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde (RG 6719-1), Südwestwand mit 5 m mächtigem, relativ engständig geklüftetem Werksteinlager und 2,1 m mächtigen, feinplattigen Abraumschichten.

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde (RG 6719-1), Südwestwand mit 5 m mächtigem, relativ engständig geklüftetem Werksteinlager und 2,1 m mächtigen, feinplattigen Abraumschichten.

-

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hohenstein (RG 6719-2), 4,5 m mächtiges unteres Lager mit frischem Abbau; deutlich wird die polygonale Zerklüftung des Sandsteinlagers und die resultierenden stark unterschiedlichen Rohblockgrößen und -formen. Messlatte 3 m.

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hohenstein (RG 6719-2), 4,5 m mächtiges unteres Lager mit frischem Abbau; deutlich wird die polygonale Zerklüftung des Sandsteinlagers und die resultierenden stark unterschiedlichen Rohblockgrößen und -formen. Messlatte 3 m.

-

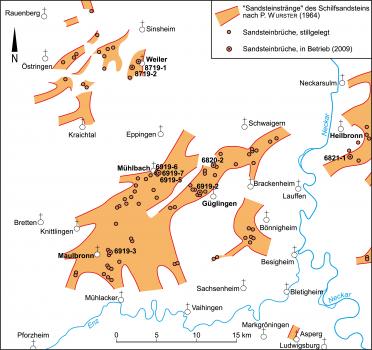

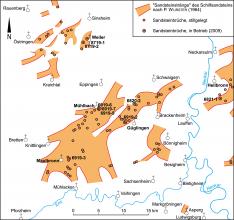

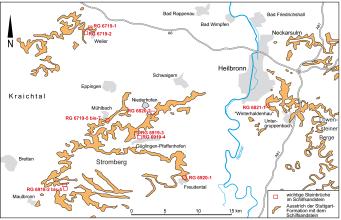

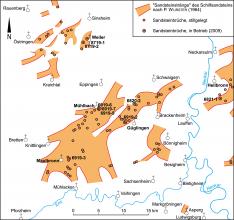

Verbreitung des Schilfsandsteins in der Fazies der Sandsteinstränge (nach: Wurster, 1964) zwischen dem Kraichgau, Heilbronn und dem Enztal mit Lage der aufgelassenen und in Betrieb befindlichen Steinbrüche. Die Sandsteinbrüche bei Eppingen-Mühlbach liegen wie die bei Maulbronn innerhalb des NO–SW verlaufenden Mühlbacher Stranges (Stand 2013).

Verbreitung des Schilfsandsteins in der Fazies der Sandsteinstränge (nach: Wurster, 1964) zwischen dem Kraichgau, Heilbronn und dem Enztal mit Lage der aufgelassenen und in Betrieb befindlichen Steinbrüche. Die Sandsteinbrüche bei Eppingen-Mühlbach liegen wie die bei Maulbronn innerhalb des NO–SW verlaufenden Mühlbacher Stranges (Stand 2013).

Im Steinbruch am Hohenstein (RG 6719‑2) ist eine 11–12 m mächtige Sandsteinabfolge aufgeschlossen. Die oberste Schichtpartie besteht aus bis 2,9 m mächtigen, flaserig–linsig aufspaltenden, feinsandigen Silt- und Tonsteinen. Darunter folgt ein 2–3 m mächtiger Abschnitt aus dünnbankigen, überwiegend rötlichen Sandsteinen. Sie überlagern gelblich braune Werksteinbänke mit einer Gesamtmächtigkeit von 5–7 m. Auch diese Werksteinlager sind intensiv zerklüftet, wobei die Hauptkluftrichtungen denen des Stbr. Hälde entsprechen. Das Trennflächenmuster an der ca. 10 m hohen Nordwestwand lässt erkennen, dass zahlreiche Klüfte auf lateraltektonische Bewegungen (Blattverschiebungen) zurückgehen. Nach Messungen von Singewald (1992) beträgt die durchschnittliche Blockgröße 0,24 m3 bei einer Rohblockhäufigkeit von 35 %. Die Aufschlüsse im Steinbruch zeigen, dass mittels Reißen auch 1–4 m3 große Blöcke gewinnbar sind; ihr Anteil dürfte gleichfalls 10 % nicht überschreiten.

Gesteinsbeschreibung

Es handelt es sich beim Weiler Schilfsandstein um einen gleich- und feinkörnigen, meist tonig, z. T. auch kieselig und ferritisch gebundenen Feinsandstein; die Korngröße schwankt zwischen 0,07 und 0,15 mm. Quarzanwachssäume (Kontaktzemente) um die Körner führen lokal zu einer recht hohen Festigkeit (s. u.). Als Porenzement wurde durch Dünnschliffuntersuchungen Serizit und Glaukonit sowie Limonit festgestellt (LGRB-Archiv, Bericht 1981). Karbonate oder Sulfate fehlen. Der feine Porenraum ist meist gut vernetzt, was zu hoher kapillarer Saugfähigkeit führt. Zugleich besteht aber nur geringe Gefährdung durch Frostsprengung, weil sich Wasser in den vernetzten Poren ausdehnen kann.

Die farblichen Varianten reichen von homogen fahlockergelb über braunrot gestreift, gefleckt („getigert“) bis braunrot mit dunkel braunroten Flecken. Gebänderte bis wolkige Brauneisenmineralisationen sind nicht selten. Als Mineralbestand der gelben Varietät gibt Lukas (1990b) an: 71 % Komponenten, davon 48 % Gesteinsbruchstücke, 25 % Quarz, 27 % Alkalifeldspat und 1 % Akzessorien sowie 12 % tonig-ferritisches Bindemittel aus Illit, Chlorit und Limonit. Nach LGRB-Untersuchungen enthält das Gestein als mineralische Hauptkomponenten Quarz, Plagioklas und Alkalifeldspat, Hellglimmer, wenig Chlorit, Glaukonit, Apatit sowie Hämatit und Limonit. Weitere Beschreibungen zum Schilfsandstein-Vorkommen von Weiler sind in der KMR50 Heidelberg-Süd (LGRB, 2009a) zu finden.

|

Chemische Zusammensetzung |

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

CaO |

MgO |

K2O |

Na2O |

|

Steinbruch RG 6719‑1 |

75,0 % |

11,1 % |

3,4 % |

0,4 % |

1,1 % |

4,9 % |

1,4 % |

|

Steinbruch RG 6719‑2 1) |

72,5 % | 12,3 % | 3,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 5,6 % |

1,4 % |

1) LGRB-Analyse, 2006

Technische Eigenschaften

Für den Weiler Sandstein können nachfolgende Angaben gemacht werden. Lukas (1990b) untersuchte die gelbe (gV) und die seltenere „gelb geaderte“, d. h. mit Limonitbändern durchzogene Varietät (aV) des Weiler Sandsteins; dabei zeigte sich, dass sich diese in den u. g. Eigenschaften merklich unterscheiden:

|

Weiler Sandstein |

Lukas (1990b) gV |

Lukas (1990b) aV |

Grassegger et al. (1990) |

INSK (Müller 1984ff) nach MPA Karlsruhe |

Bohrmann (1988) |

|

2,08 g/cm3 |

1,91 g/cm3 |

2,15 g/cm3 |

2,02 g/cm3 |

2,1–2,2 g/cm3 |

|

|

2,65 g/cm3 |

2,7 g/cm3 |

2,61 g/cm3 |

- |

- | |

|

Effektive Porosität |

21,85 Vol.‑% |

29,56 Vol.‑% |

18,1–19,9 Vol.‑% |

14,1 Vol.‑% |

- |

|

Sichtbarer Porenraum |

17 % |

- |

- |

- |

- |

|

Durchschnittliche Porengröße |

0,04 mm (mikroskopisch) |

- |

- |

- | |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

7,38 M.‑% |

5,55 M.‑% |

- |

- |

13,6–16 % |

|

Wasseraufnahme unter Vakuum |

10,53 M.‑% |

11,06 M.‑% |

- |

- |

18,1–21,3 M.‑% |

|

Sättigungsgrad/s-Wert |

0,7 |

0,71 |

- |

- |

0,75 |

|

- |

- |

65–74 MPa |

58 MPa (nach Firmenangaben) |

64–69 MPa |

|

|

7,5 MPa |

|||||

|

- |

- |

- |

Bedingt beständig |

- | |

Nach einem Prüfbericht der MPA Stuttgart vom 11.1.1973 lassen sich eine obere, grünliche Bank (oB) und eine untere, gelblich braune Bank (uB) auch in den physikalischen Eigenschaften unterscheiden:

|

Physikalische Eigenschaften |

grünliche Bank (oB) |

gelblich braune Bank (uB) |

|

1,93 g/cm3 |

2,12 g/cm3 |

|

|

9,7 M.‑% |

7,7 M.‑% |

|

|

480 kp/cm2 (entspricht 47 MPa) |

790 kp/cm2 (entspricht 75 MPa) |

1) Die höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme der unteren Bank geht auf einen deutlich höheren Anteil an Kontaktzementen mit Limonit zurück (LGRB-Gutachten vom 9.4.1981).

In den letzten Betriebsjahren der Fa. Abele, ab Anfang der 1990er Jahre, bereiteten Rissbildungen in den bereits ausgelieferten Werkstücken größere Schwierigkeiten aufgrund einer Vielzahl von Reklamationen. Obwohl keine Verfärbungen, flächige Bindemittelverluste oder lagenweise Tonmineralanreicherungen an den Blöcken erkennbar waren, begannen die Werkstücke nach einiger Zeit aufzureißen, meist in mehreren parallelen Bahnen. Nach Auskunft des Bildhauers H. M. Franke, Weiler, der bei der Fa. Abele lange Jahre in Abbau und Bearbeitung tätig war, traten die Risse bei bearbeiteten Werkstücken (Wandplatten, Brunnensteinen, Gartenmöbeln, Balustern usw.) stets im Lager, d. h. schichtparallel auf, und zwar sowohl in gelblich braunen wie rötlichen Varietäten. Auch mehrere Jahre im Freien gelagerte Blöcke zeigten solche Risse nach der Bearbeitung. Eigenartigerweise lässt sich keine Korrelation zu bestimmten Schichten oder Abbauverfahren durchführen. Da dieses Problem erst in jüngeren Jahren und in beiden o. g. Brüchen aufgetreten ist, wird vermutet, dass es mit der relativ schnellen Bearbeitung von gesägten Blöcken und der damit verbundenen raschen Austrocknung zu tun habe könnte („Schwundrisse“). Zu einer geplanten Testreihe an Blöcken, die vor der Bearbeitung einige Jahre unter Erdbedeckung langsam trocknen konnten, ist es nicht mehr gekommen. Auffallend ist, dass gleiche Probleme im lithologisch sehr ähnlichen Heilbronner Sandstein auftreten können; beiden Lagerstätten gemein ist die unregelmäßige polygonale Zerklüftung der massigen, scheinbar schichtungsfreien Werksteinlager. Es ist wahrscheinlich, dass es sich auch um Entspannungsrisse in den zuvor unregelmäßig eingespannten Kluftpolyedern handelt. Beim langsamen Gewinnungsfortschritt des händischen Abbaus früherer Jahrhunderte sind diese Probleme scheinbar nicht aufgetreten. Möglicherweise bestehen auch Zusammenhänge mit tektonisch stärker beanspruchten Lagerstättenteilen sowie mit solchen Abbauabschnitten, die von Hangbewegungen (Translationsgleiten, Hangzerreißungen) beeinflusst sind.

Gewinnung

Der Steinbruch am Nordrand von Weiler im Gewann Hälde (RG 6719-1) ist schon seit dem 12. Jh. bekannt. Die Gewinnung erfolgte in diesem Steinbruch in den 1980/90er Jahren durch Bohren und Sprengen bzw. Bohren und Keilen. Die Werksteinblöcke wurden nach engständigem Bohren durch sog. Spaltsprengen mit der Sprengschnur gelöst (LGRB-Archiv). Anfang der 1990er Jahre wurde der Abbau wegen der damals auftretenden, o. g. Probleme mit Rissbildungen stark zurückgefahren; 1996 ging die Fa. Abele in die Fa. A. u. R. Naturstein-Aufbereitungs-GmbH über (Abele & Reimold, Gesteins- und Bauschuttrecycling). Seit 2018 wird der Steinbruch von der Fa. Stonebraker GmbH & Co. KG betrieben. Der alte Steinbruch an der Waldangellocher Straße (RG 6719‑2) wurde einst von der Fa. Heller betrieben, in den 1970er Jahren stillgelegt und ab 1992 von der Fa. Abele wiedereröffnet (Mitt. H. M. Franke, Weiler). Ein zeitweilig praktiziertes senkrechtes Abbohren zur Erlangung kubischer Blöcke führte wegen des beschriebenen Kluftflächenmusters zu keinem Erfolg. Der Bruch wurde wenig später aus Absatzmangel wieder aufgelassen. Seit 2018 wird auch dieser Bruch von der Fa.Stonebraker GmbH & Co. KG betrieben. Der gelegentliche Abbau erfolgt durch Reißen mit einem Baggerfahrzeug, wobei die natürliche Klüftung des Sandsteins genutzt werden kann.

Verwendung

Wie in den anderen Schilfsandsteinbrüchen lag die frühere Hauptverwendung in der Produktion von Mauersteinen und Platten. Die Stauferburg Steinsberg bei Weiler, erstmals im Jahr 1109 erwähnt und seit 1973 im Eigentum der Stadt Sinsheim, wurde vollständig aus gelbem Weiler Schilfsandstein auf einem rund 60 Mio. Jahre alten Vulkanschlot aus Nephelinbasalt errichtet (s. weiterführende Links). Um 1436 wurde die Burganlage fertiggestellt. Der mächtige, aus Buckelquadern errichtete, achteckige Bergfried von 1235–1240 stellt eine Besonderheit unter den europäischen Burgen dar – vergleichbar mit Castel del Monte in Apulien. Eine große Zahl von Häusern und Kirchen, wie die 1861 in Waldangelloch erbaute ev. Kirche, sind aus Weiler Sandstein. Teile der Stiftskirche in Herrenberg bestehen ebenfalls aus diesem Sandstein (Lukas, 1990b). In den Jahren 1888/89 entstand Mannheims Wahrzeichen, der in der Architektur des Historismus im sog. römischen Monumentalstil errichtete große Wasserturm aus bräunlich gelbem Weiler und Heilbronner Sandstein.

Nach Information von Otto Wölbert (Landesamt f. Denkmalpflege, Esslingen) wurde in der Phase des Wiederaufbaus des Stuttgarter Alten Schlosses (1946–62) neben Sandstein aus Freudental viel Material von der Fa. Abele aus ihrem Weiler Bruch „Hälde“ geliefert. Das wohl bekannteste Bauwerk, für das Weiler Sandstein in großer Menge verwendet wurde, steht ebenfalls in Stuttgart: Die imposante, 7000 m2 umfassende Fassade der Neuen Staatsgalerie wurde 1984 vom Architekten James Stirling in streifenweisem Wechsel aus Cannstatter Travertin der Fa. Lauster und Weiler Sandstein der Fa. Abele gestaltet. Eine ähnliche Kombination der Fassadenplatten ist am Einkaufszentrum Metalli in Zug, Schweiz, zu finden. Für Fassaden wurde der Weiler Schilfsandstein außerdem an der Landtagserweiterung (5000 m2), dem Wilhelma-Theater und der U-Bahn-Station Albplatz in Stuttgart sowie am Parkhotel in Pforzheim (1600 m2) verwendet. Weitere Bauwerke aus Weiler Sandstein sind das Rathaus von Östringen und die Brücken am Autobahnkreuz Frankfurt.

-

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: 1230–1250 erbaute Mantelmauer mit Burgtor, Buckelquader aus Schilfsandstein.

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: 1230–1250 erbaute Mantelmauer mit Burgtor, Buckelquader aus Schilfsandstein.

-

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: ev. Kirche in Waldangelloch, 1861 im neogotischen Stil erbaut.

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: ev. Kirche in Waldangelloch, 1861 im neogotischen Stil erbaut.

-

Die Stiftskirche von Herrenberg, eine spätgotische Hallenkirche, an einem Sporn der Keuperberge des Schönbuchs gelegen, wurde im 13. bis 15. Jh. komplett aus gelblich braunem, gelblich grauem und rötlichem Schilfsandstein erbaut.

Die Stiftskirche von Herrenberg, eine spätgotische Hallenkirche, an einem Sporn der Keuperberge des Schönbuchs gelegen, wurde im 13. bis 15. Jh. komplett aus gelblich braunem, gelblich grauem und rötlichem Schilfsandstein erbaut.

-

Mannheims Wahrzeichen, der 1886–1889 aus Weiler und Heilbronner Schilfsandstein errichtete Wasserturm auf dem Friedrichsplatz.

Mannheims Wahrzeichen, der 1886–1889 aus Weiler und Heilbronner Schilfsandstein errichtete Wasserturm auf dem Friedrichsplatz.

-

Altes Schloss in Stuttgart, einst völlig aus Stuttgarter Schilfsandstein erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Verwendung von Freudentaler und Weiler Schilfsandstein wieder instandgesetzt.

Altes Schloss in Stuttgart, einst völlig aus Stuttgarter Schilfsandstein erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Verwendung von Freudentaler und Weiler Schilfsandstein wieder instandgesetzt.

-

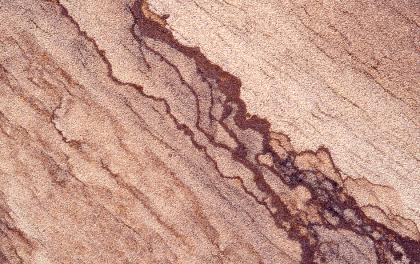

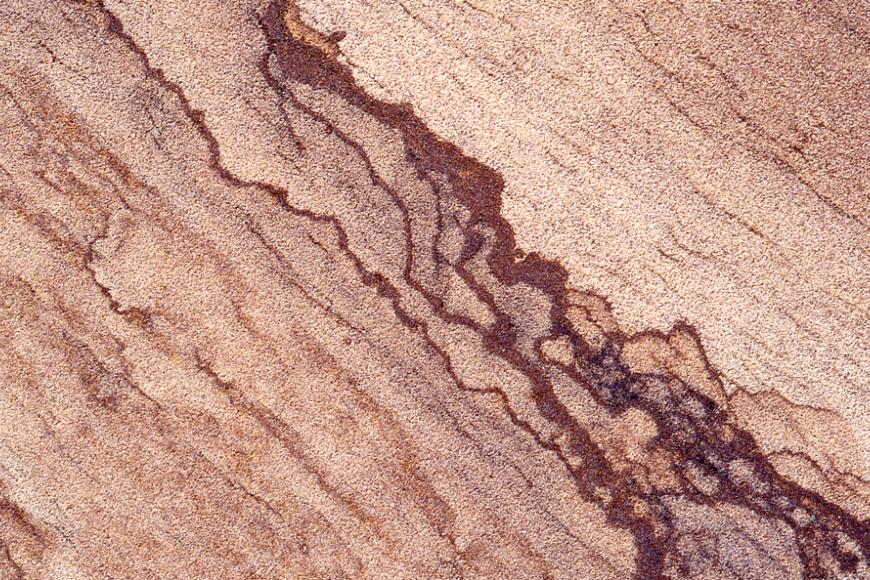

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: gelblich braun mit Limonitbänderung, Fassadenplatte an der Staatsgalerie Stuttgart.

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: gelblich braun mit Limonitbänderung, Fassadenplatte an der Staatsgalerie Stuttgart.

Die Fa. Lauster Steinbau, die Sandsteinrohblöcke von der Fa. Abele bezog, nennt in ihrer Referenzliste (1980–1997) weitere Bauprojekte mit Platten und anderen Werkstücken aus Weiler Sandstein (Beispiele):

- Schloss Solitude, Stuttgart, Bodenbeläge und Arkaden

- Künstlerakademie im Schloss Solitude

- Stuttgarter Bank, Königstraße

- Möbelhaus Beck Stuttgart (2000 m2 Fassade)

- BW-Bank Ludwigsburg

- Schloss Ludwigsburg, Renovierungen

- Volksbank Horb a. N.

- Neckarwerke Esslingen in Bissingen.

Der Weiler Schilfsandstein wurde in jüngerer Zeit auch für viele Renovierungsmaßnahmen wie am Schloss in Ludwigsburg oder am Schloss Zuzenhausen bei Sinsheim eingesetzt. In den letzten Jahren wurden unter Verwendung der kleineren Blöcke meist nur Schotterkörnungen für den Wegebau hergestellt, daneben Gartenbau- und Treppensteine.

Potenzial

Aufgrund der geologischen Position innerhalb einer Nord–Süd verlaufenden Flussrinne der Schilfsandsteinzeit, erhalten in einer tektonischen Tiefscholle (s. Karte Kraichgau, Heilbronn und Enztal), bietet die Hochfläche um Sinsheim-Weiler gute Möglichkeiten, weitere Bereiche mit Meter dicken Werksteinbänken innerhalb einer fast 20 m mächtigen Abfolge von überwiegend gelblichen, z. T. auch rötlichen Feinsandsteinen zu erschließen. Durch Rohstoffkartierung in diesem sog. Schilfsandsteinplateau von Weiler konnte ein insgesamt rund 36 ha großes Vorkommen abgegrenzt werden, das sich vom Stbr. Häldele über 2 km Länge bis an den Nordrand von Hilsbach erstreckt (LGRB, 2009a).

Die beiden Brüche, also der Stbr. Häldele am nördlichen Ortsrand von Weiler und der am Hohenstein, erlauben gute Einblicke in die Lagerstättenverhältnisse. Außerdem wurden in der Nachbarschaft dieser Steinbrüche 1980 und 1991 zahlreiche Erkundungskernbohrungen abgeteuft. Die fünf Kernbohrungen, die westlich des Steinbruchs Abele am Nordrand von Weiler (RG 6719‑1) bis auf den unterlagernden Gipskeuper durchgeführt wurden, erbrachten jedoch, dass innerhalb eines 14–16 m mächtigen Sandsteinpakets nur 5,5–6 m mächtige bauwürdige Werksteinbänke zu erwarten sind. Teilweise ist das Sandsteinpaket dort zudem engständig von Klüften in drei Richtungen durchzogen, so dass nur kleine Blöcke zu gewinnen sind. An der Nordwestwand des Bruchs stehen hingegen mächtige Bänke mit großen Blöcken an.

Am Steinbruch Hohenstein an der Waldangellocher Straße wiesen Erkundungsbohrungen (1991) östlich des alten Steinbruchs 18–20 m mächtige Sandsteine mit 8–12 m mächtiger Werksteinzone nach; die einzelnen Bänke waren über 1 m dick. Hier deutet sich ein gutes Potenzial zur Erschließung neuer Vorräte an. Allerdings scheint eine NNO–SSW-verlaufende Abschiebung mit 2–3 m Versatz das Erkundungsgebiet zu durchqueren (LGRB-Archiv). Auf der Hochfläche zwischen den beiden Sandsteinbrüchen sollten daher vor weiteren Aufschlussmaßnahmen strukturgeologische Analysen incl. der Auswertung von Luftbilddaten der Geländeoberfläche durchgeführt werden, um Bereiche stärkerer tektonischer Beanspruchung einzugrenzen.

Die zahlreichen genannten Beispiele und besonders die historischen Bauten – allen voran die rund 900 Jahre alte Stauferburg am Steinsberg – belegen, dass der Weiler Sandstein langfristig hohe Stabilität aufweist, sofern er nicht zu schnell abgebaut und bearbeitet wird. Bei langer Witterungsexposition kommt es aufgrund der überwiegend tonigen Bindung freilich zu Rückwitterung und Absanden. Die Ursachen für die in den letzten Jahren der Gewinnung aufgetretenen Risse an fertigen Werkstücken sind noch nicht untersucht worden (möglicherweise Entspannungsrisse oder Bereiche mit geringer Kornbindung im Lager).

Kurzfassung

Bei Sinsheim-Weiler im Kraichgau wird mindestens seit der Stauferzeit ein überwiegend bräunlich gelber, z. T. auch violettroter Schilfsandstein gewonnen. Im Jahr 1996 wurde der regelmäßige und umfangreiche Abbau des Weiler Sandsteins eingestellt; seither findet nur gelegentliche Gewinnung statt. Die Steinbrüche befinden sich auf einem Keupersandsteinplateau, das aus den Ablagerungen mehrerer Sandsteinstränge aufgebaut wird. Die Lagerstätte aus dickbankigen Sandsteinen nordwestlich von Weiler ist 5–8 m mächtig. Westlich von Weiler, am Steinbruch an der Waldangellocher Straße, lassen Erkundungsarbeiten eine 20 m mächtige Sandsteinfolge mit 8–12 m mächtiger Werksteinzone erwarten. In beiden Brüchen sind die Sandsteinlager durch unregelmäßige Kluftflächenmuster in polygonale Blöcke zerlegt, die sich relativ leicht gewinnen lassen. Das Gebiet um Sinsheim-Weiler bietet möglicherweise ein interessantes Potenzial an wirtschaftlich gewinnbaren Werksandsteinen, jedoch müssen die Gründe für die in den letzten Jahren an vielen Werkstücken aufgetretenen Risse zuvor gefunden werden. Als Beispiele für bedeutende Bauwerke aus bzw. mit Weiler Sandstein können die erstmals 1109 erwähnte Stauferburg Steinsberg bei Weiler, die ev. Kirche in Waldangelloch, die Stiftskirche in Herrenberg, der Mannheimer Wasserturm oder die Neue Staatsgalerie sowie die Landtagserweiterung in Stuttgart angeführt werden.

-

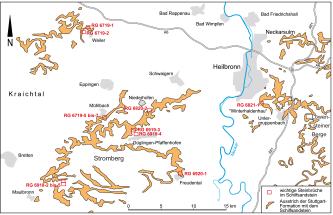

Ausstrich der Stuttgart-Formation mit dem Schilfsandstein, Lage der Steinbrüche bei Sinsheim-Weiler, Mühlbach, Niederhofen, Güglingen, Maulbronn, Freudental und Heilbronn (Stand 2013).

Ausstrich der Stuttgart-Formation mit dem Schilfsandstein, Lage der Steinbrüche bei Sinsheim-Weiler, Mühlbach, Niederhofen, Güglingen, Maulbronn, Freudental und Heilbronn (Stand 2013).

-

Verbreitung des Schilfsandsteins in der Fazies der Sandsteinstränge (nach: Wurster, 1964) zwischen dem Kraichgau, Heilbronn und dem Enztal mit Lage der aufgelassenen und in Betrieb befindlichen Steinbrüche. Die Sandsteinbrüche bei Eppingen-Mühlbach liegen wie die bei Maulbronn innerhalb des NO–SW verlaufenden Mühlbacher Stranges (Stand 2013).

Verbreitung des Schilfsandsteins in der Fazies der Sandsteinstränge (nach: Wurster, 1964) zwischen dem Kraichgau, Heilbronn und dem Enztal mit Lage der aufgelassenen und in Betrieb befindlichen Steinbrüche. Die Sandsteinbrüche bei Eppingen-Mühlbach liegen wie die bei Maulbronn innerhalb des NO–SW verlaufenden Mühlbacher Stranges (Stand 2013).

-

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: gelblich braun mit Limonitbänderung, Fassadenplatte an der Staatsgalerie Stuttgart.

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: gelblich braun mit Limonitbänderung, Fassadenplatte an der Staatsgalerie Stuttgart.

-

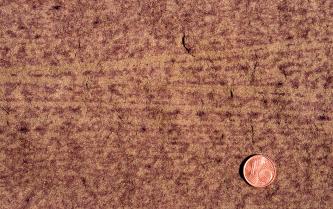

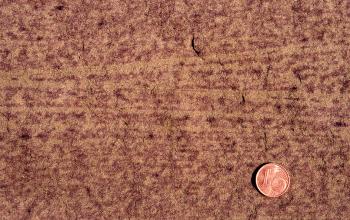

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: rot gefleckte Varietät, Stbr. Abele (Maßstab Eurocent = 1,6 cm).

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: rot gefleckte Varietät, Stbr. Abele (Maßstab Eurocent = 1,6 cm).

-

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: Variationsbreite des Weiler Schilfsandsteins, Musterwand der Fa. Abele im Werk beim Stbr. Hälde.

Erscheinungsbild des Weiler Schilfsandsteins: Variationsbreite des Weiler Schilfsandsteins, Musterwand der Fa. Abele im Werk beim Stbr. Hälde.

-

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde (RG 6719-1), Südwestwand mit 5 m mächtigem, relativ engständig geklüftetem Werksteinlager und 2,1 m mächtigen, feinplattigen Abraumschichten.

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde (RG 6719-1), Südwestwand mit 5 m mächtigem, relativ engständig geklüftetem Werksteinlager und 2,1 m mächtigen, feinplattigen Abraumschichten.

-

Schilfsandsteinbruch bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde, 5 m mächtiges Werksteinlager an der Nordwestwand mit weitständiger orthogonaler Klüftung, darüber 3 m dünnplattige Sandsteine, Blick auf eine Kluftfläche, die als Abschiebung aktiviert wurde.

Schilfsandsteinbruch bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hälde, 5 m mächtiges Werksteinlager an der Nordwestwand mit weitständiger orthogonaler Klüftung, darüber 3 m dünnplattige Sandsteine, Blick auf eine Kluftfläche, die als Abschiebung aktiviert wurde.

-

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hohenstein (RG 6719-2), 4,5 m mächtiges unteres Lager mit frischem Abbau; deutlich wird die polygonale Zerklüftung des Sandsteinlagers und die resultierenden stark unterschiedlichen Rohblockgrößen und -formen. Messlatte 3 m.

Schilfsandsteinbrüche bei Sinsheim-Weiler: Steinbruch Hohenstein (RG 6719-2), 4,5 m mächtiges unteres Lager mit frischem Abbau; deutlich wird die polygonale Zerklüftung des Sandsteinlagers und die resultierenden stark unterschiedlichen Rohblockgrößen und -formen. Messlatte 3 m.

-

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: Stauferburg Steinsberg aus dem 12./13. Jh. mit dem berühmten achteckigen Bergfried, bekannt als „der Kompass des Kraichgaus“.

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: Stauferburg Steinsberg aus dem 12./13. Jh. mit dem berühmten achteckigen Bergfried, bekannt als „der Kompass des Kraichgaus“.

-

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: 1230–1250 erbaute Mantelmauer mit Burgtor, Buckelquader aus Schilfsandstein.

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: 1230–1250 erbaute Mantelmauer mit Burgtor, Buckelquader aus Schilfsandstein.

-

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: ev. Kirche in Waldangelloch, 1861 im neogotischen Stil erbaut.

Bauwerksbeispiele aus Weiler Sandstein im Gebiet des Weiler Sandsteinplateaus: ev. Kirche in Waldangelloch, 1861 im neogotischen Stil erbaut.

-

Mannheims Wahrzeichen, der 1886–1889 aus Weiler und Heilbronner Schilfsandstein errichtete Wasserturm auf dem Friedrichsplatz.

Mannheims Wahrzeichen, der 1886–1889 aus Weiler und Heilbronner Schilfsandstein errichtete Wasserturm auf dem Friedrichsplatz.

-

Altes Schloss in Stuttgart, einst völlig aus Stuttgarter Schilfsandstein erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Verwendung von Freudentaler und Weiler Schilfsandstein wieder instandgesetzt.

Altes Schloss in Stuttgart, einst völlig aus Stuttgarter Schilfsandstein erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Verwendung von Freudentaler und Weiler Schilfsandstein wieder instandgesetzt.

-

Die Stiftskirche von Herrenberg, eine spätgotische Hallenkirche, an einem Sporn der Keuperberge des Schönbuchs gelegen, wurde im 13. bis 15. Jh. komplett aus gelblich braunem, gelblich grauem und rötlichem Schilfsandstein erbaut.

Die Stiftskirche von Herrenberg, eine spätgotische Hallenkirche, an einem Sporn der Keuperberge des Schönbuchs gelegen, wurde im 13. bis 15. Jh. komplett aus gelblich braunem, gelblich grauem und rötlichem Schilfsandstein erbaut.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1988). Untersuchungen zum Verwitterungsverhalten von Bausteinen am Beispiel des Schilfsandsteins. – Dipl.-Arb. Univ. Heidelberg, 155 S., Heidelberg. [83 Abb., unveröff.]

- (1990). Die Schilfsandsteine Baden-Württembergs. Teil I: Technische Eigenschaften (Teile 1 und 2). – Bautenschutz und Bausanierung, 13, S. 53–55 und 68–70. [6 Abb., 2 Tab.]

- (2009a). Blatt L 6718 Heidelberg-Süd, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 242 S., 33 Abb., 8 Tab., 1 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M. & Engesser, W.]

- (1990b). Geologie und Naturwerksteine Baden-Württembergs. – Grimm, W.-D. (Hrsg.). Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland, S. 147–162, 2 Taf., München (Arbeitsheft Bayr. Landesamt Denkmalpflege, 50). [2 Abb.]

- (1984ff). INSK – Internationale Naturstein-Kartei. 1ff S., Ulm (Ebner). [10 Bände, Loseblattsammlung]

- (1992). Naturwerkstein – Exploration und Gewinnung; Untersuchung, Bewertung, Verfahren, Kosten. , 260 S., Köln (Verl.-Ges. Müller). [244 Abb., 42 Tab., zugl. Diss. Univ. Clausthal]

- (1964a). Geologie des Schilfsandsteins. – Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg, 33, S. 1–140, 4 Taf., 15 Kt. [57 Abb.]