Verbreitungsgebiet: Südlicher Oberrheingraben, Vorbergzone von Lahr bis Lörrach, Tuniberg und Nimberg bei Freiburg i. Br.

Erdgeschichtliche Einstufung: Hauptrogenstein-Formation (jmHR), Mitteljura

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Die oolithischen Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation am Südlichen Oberrhein bilden geschichtete Gesteinskörper, die aufgrund der Tektonik am östlichen Grabenrand in einzelne Schollen zerbrochen sind. Die Einzelschollen besitzen laterale Ausdehnungen zwischen einigen 100 m und mehreren Kilometern. Durch die Zerlegung der Gesteinsschichten sowie ihrer tektonischen Verkippung schwankt das Einfallen der Schichten von 2–30°, wobei westliche bis nordwestliche und östliche Einfallsrichtungen vorherrschen.

Die Größe der nutzbaren Vorkommen ist vor allem von der lateralen Ausdehnung der einzelnen tektonischen Schollen, dem Einfallen der Schichten, der noch verbliebenen nutzbaren Mächtigkeit, dem Grad der Verkarstung und der Mächtigkeit der überlagernden, nicht nutzbaren Schichten abhängig. Oolithische Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation treten am südlichen Oberrhein, in der Lahr-Emmendinger Vorbergzone, bei Riegel am Kaiserstuhl, am Westrand des Tunibergs, bei Ebringen und Pfaffenweiler am Schönberg sowie im Markgräflerland südlich von Müllheim bei Vögisheim, Liel und Kandern auf. Am Tuniberg ist noch ein Steinbruch in Betrieb. Ein großer Steinbruch bei Bollschweil wurde wegen Konflikten mit dem Naturschutz im Jahr 2012 stillgelegt.

Gestein

Der Hauptrogenstein besteht aus hellbeigen bis fast weißen, oolithischen Kalksteinen mit eingeschalteten geringmächtigen Mergel- und Kalkmergellagen. Die gebankten Gesteine werden von dicht gepackten, 1–3 mm großen, konzentrisch schaligen, sehr reinen Karbonatkörnern, den sog. Ooiden, aufgebaut. In die 5–50 cm mächtigen, kompakten, oft schräg geschichteten Ooidlagen sind Lagen aus Muschelschill eingeschaltet. Ooide bilden sich in tropischen Flachmeeren in 1–2 m Wassertiefe unter stetiger Wasserbewegung. Durch das turbulente Bildungsmilieu wurde die Ablagerung von Tonen und anderen Siliziklastika weitestgehend verhindert, weshalb die oolithischen Kalksteine meist einen hohen Kalkgehalt aufweisen. Die geringmächtigen, tonigen bis mergeligen Einschaltungen zwischen den Oolithbänken lassen auf episodisch erhöhten Toneintrag vom Festland her schließen.

Petrographie

Röntgenfluoreszenz-Analysen an Kernen der Rohstoffbohrung Ro8211/B3 bei Vögisheim, 20–25,15 m (2011):

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 1,72 |

| TiO2 | 0,02 |

| Al2O3 | 0,36 |

| Fe2O3 | 0,52 |

| MnO | 0,27 |

| MgO | 0,38 |

| CaO | 53,87 |

| Na2O | 0,01 |

| K2O | 0,07 |

| P2O3 | 0,02 |

| Glühverlust | 42,95 |

| Gesamtkarbonat | 96,7 |

Der Gesamtkarbonatgehalt (überwiegend Calcit) liegt nach den chemischen Analysen der Bohrung Ro8211/B3 im größten Teil der nutzbaren Mächtigkeit von über 64 m zwischen 96 und 97 %. Im Abschnitt von 33,64 bis 48,30 m der Kernbohrung wurde ein durchschnittlicher Gesamtkarbonatgehalt von über 99 % nachgewiesen.

In der Bohrung Ro8211/B4 bei Liel ist z. B. im Teufenabschnitt von 3 bis 4,54 m ein reiner Kalkoolith folgender Zusammensetzung untersucht worden:

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 0,56 |

| Al2O3 | 0,07 |

| Fe2O3 | 0,21 |

| MnO | 0,029 |

| MgO | 0,19 |

| CaO | 55,33 |

| Na2O | < 0,01 |

| K2O | 0,01 |

| P2O3 | 0,010 |

| Gesamtkarbonat | 99,0 |

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Die oolithischen Kalksteine erreichen durchschnittlich eine Mächtigkeit von 50–70 m. Im Raum südlich von Müllheim kann die geologische Mächtigkeit der Hauptrogenstein-Formation 100 m betragen.

Genutzte Mächtigkeit: Die genutzte Mächtigkeit der oolithischen Kalksteine schwankt zwischen wenigen Metern in kleinen Steinbrüchen, insbesondere südlich von Müllheim und Herbolzheim, und 30–50 m in den großen Brüchen. Die nutzbare Mächtigkeit ist zudem abhängig von der Anzahl und Mächtigkeit der mergeligen Einschaltungen in der Abfolge, Verkarstung, Morphologie und Lage des Grundwasserleiters.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die oolithischen Kalksteine werden mittels Bohrlochsprengungen gewonnen und vor Ort aufbereitet. Diese umfasst das Brechen, Mahlen und Sieben der Gesteine sowie das Brennen eines Teils der Fördermenge.

Verwendung: Je nach Reinheitsgrad der oolithischen Kalksteine werden sie für die Herstellung von Putzen, Wärmedämmstoffen, Trockenbeton und Estrich oder als Natursteine für die Produktion von Schottern und Gesteinsmehlen genutzt.

-

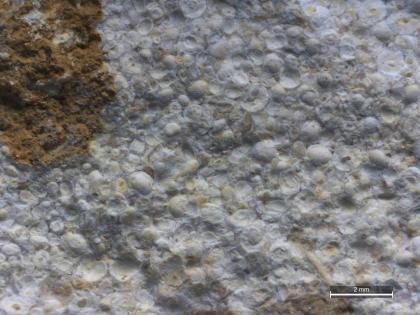

Mittlerer Hauptrogenstein, Rohstoffbohrung Ro 8211/B6 bei Müllheim-Vögisheim, Abschnitt 43,2 m. Deutlich sind die meist 0,5–1 mm großen, konzentrisch-schaligen Ooide erkennbar; oftmals enthalten sie einen dunklen Kern aus Fossilbruchstücken. Die im warmen Flachmeer abgerollten Schalenbruchstücke wurden solange von Kalk umkrustet, bis sie aufgrund ihres zunehmenden Gewichts auf den Meeresboden absanken.

Mittlerer Hauptrogenstein – Deutlich sind die meist 0,5–1 mm großen, konzentrisch-schaligen Ooide erkennbar; oftmals enthalten sie einen dunklen Kern aus Fossilbruchstücken. Die im warmen Flachmeer abgerollten Schalenbruchstücke wurden solange von Kalk umkrustet, bis sie aufgrund ihres zunehmenden Gewichts auf den Meeresboden absanken.

Mittlerer Hauptrogenstein, Rohstoffbohrung Ro 8211/B6 bei Müllheim-Vögisheim, Abschnitt 43,2 m. Deutlich sind die meist 0,5–1 mm großen, konzentrisch-schaligen Ooide erkennbar; oftmals enthalten sie einen dunklen Kern aus Fossilbruchstücken. Die im warmen Flachmeer abgerollten Schalenbruchstücke wurden solange von Kalk umkrustet, bis sie aufgrund ihres zunehmenden Gewichts auf den Meeresboden absanken.

-

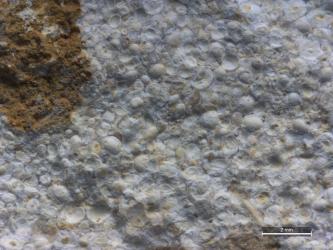

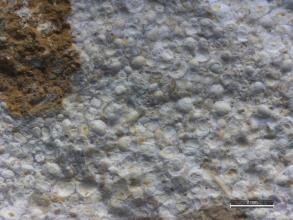

Hauptrogenstein (Anschliff), Bohrung Ro8211-B6 bei Riedlingen

Hauptrogenstein (Anschliff), Bohrung Ro8211-B6 bei Riedlingen

Hauptrogenstein (Anschliff), Bohrung Ro8211-B6 bei Riedlingen

-

Die Kalksteine des Hauptrogensteins bestehen aus dicht gepackten, ein bis maximal zwei Millimeter großen, konzentrisch-schaligen Karbonatkörnern, den sog. Ooiden; weil diese Kalkooide die wichtigsten Komponenten und das charakteristische Merkmal sind, werden die aus ihnen bestehenden Gesteine als „Oolithe“ bezeichnet.

Die Kalksteine des Hauptrogensteins bestehen aus dicht gepackten, ein bis maximal zwei Millimeter großen, konzentrisch-schaligen Karbonatkörnern, den sog. Ooiden; weil diese Kalkooide die wichtigsten Komponenten und das charakteristische Merkmal sind, werden die aus ihnen bestehenden Gesteine als „Oolithe“ bezeichnet.

-

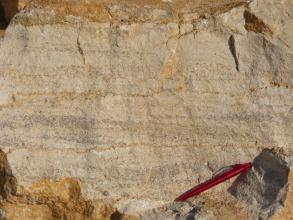

Gebankte Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation im Steinbruch Merdingen (RG 7912-2) am westlichen Rand des Tunibergs; erkennbar ist die für den Oberrheingraben typische Bruchtektonik mit kleinen tektonischen Gräben und Horsten (Schichtverlauf an dunkelbraunen Lagen erkennbar).

Gebankte Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation (Steinbruch Merdingen am westlichen Rand des Tunibergs) – Die gebankten, bereichsweise verkarsteten Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation bilden in der Vorbergzone einen Grundwasserleiter.

Gebankte Kalksteine der Hauptrogenstein-Formation im Steinbruch Merdingen (RG 7912-2) am westlichen Rand des Tunibergs; erkennbar ist die für den Oberrheingraben typische Bruchtektonik mit kleinen tektonischen Gräben und Horsten (Schichtverlauf an dunkelbraunen Lagen erkennbar).

-

Nahaufnahme einer angeschliffenen und angefeuchteten Platte von Hauptrogenstein aus dem Steinbruch Merdingen (RG 7912-2) mit dicht gepackten Ooiden und Lagen mit Schalenbruchstücken. Bildbreite entspricht 5,3 cm.

Nahaufnahme einer angeschliffenen und angefeuchteten Platte von Hauptrogenstein aus dem Steinbruch Merdingen (RG 7912-2) mit dicht gepackten Ooiden und Lagen mit Schalenbruchstücken. Bildbreite entspricht 5,3 cm.

Literatur

- (1989). Das Mesozoikum der Vorbergzone auf Blatt Kandern/Südbaden (TK 8211): Kartierung, Stratigraphie und Paläogeographie unter besonderer Berücksichtigung der Fazies im Braunjura, speziell des Hauptrogensteins. – Diss. Univ. Freiburg i. Br., 385 S.

- (1996). Erläuterungen zum Blatt Freiburg i. Br. und Umgebung. – 3. Aufl., Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 364 S., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1915). Erläuterungen zu Blatt Kandern (Nr. 139). – Erl. Geol. Spezialkt. Ghzm. Baden, 131 S., 1 Beil., Heidelberg (Badische Geologische Landesanstalt). [Nachdruck 1985, 1992: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 8211 Kandern; Stuttgart]

- (2013). Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung. 765 S., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau).