Die ehemaligen Gletscherzungenbecken prägen mit ihren individuellen Formen sowie der Vielfalt im Aufbau und der Verbreitung der Lockergesteine und Böden in hohem Maße die Landschaft des Jungmoränen-Hügellands. Auf flachen Erhebungen aus kaltzeitlichen Becken- und Seesedimenten sind häufig Parabraunerden und Stauwasserböden (Pseudogleye) entstanden. Auf Sanden reicht die Versauerung unter Wald bis zur Ausbildung von Podsol-Bänderparabraunerden bzw. Podsol-Braunerden. Pelosole und Pelosol-Braunerden sind an wenige Bereiche mit Beckentonen auf schwach gewölbten Erhebungen und Hängen gebunden. Reliefbedingt kam es nur selten zu starker Bodenerosion mit Verkürzung der Bodenprofile zu Pararendzinen. In den Niederungen liegen weitflächig Grundwasserböden vor. Auf warmzeitlichen See- und Strandablagerungen haben sich karbonatreiche Grundwasserböden und vereinzelt Ah/C-Böden (Pararendzinen und Rendzinen) gebildet.

Die Verlandungszonen des Bodensees stellen die jüngsten Landschaftsteile dar. Sie werden von kalkreichem, jungem Seesediment (Seekreide, „Schnecklisande“) eingenommen. In ihnen sind Kalkanmoorgleye (Anmoor: 15–30 % org. Substanz) und Kalknassgleye als Grundwasserböden enstanden (U151). Die Grundwasserstände sind vom Seespiegel abhängig, der im Jahreslauf normalerweise um etwa 1,5 m schwankt. Die höchsten Wasserstände werden am Bodensee in der Regel im Mai und Juni während der Schneeschmelze im Hochgebirge gemessen. Dabei wird ein Teil der Flächen regelmäßig überflutet. Niedrigwasser herrscht dagegen von Januar bis März, wenn die Niederschläge in den Alpen als Schnee fallen. Neben den großflächigen Naturschutzgebieten im Eriskircher und Wollmatinger Ried sowie dem Aachried und der Halbinsel Mettnau bei Radolfzell gibt es an flachen Bodenseeufern immer wieder schmale, langgestreckte Verlandungsbereiche. Auf kleiner Fläche tritt diese Bodengesellschaft auch am Schreckensee in der Eiszerfallslandschaft zwischen Innerer und Äußerer Jungendmoräne südlich von Altshausen auf. Unter landwirtschaftlicher Nutzung befindliche Standorte sind i. d. R. von einem Grabensystem zur Entwässerung durchzogen. Örtlich gibt es am Bodensee Flächen mit größerem Abstand zum Grundwasser und im Wollmatinger Ried auch Strandwälle mit Pararendzinen, Gley-Pararendzinen und Rendzinen (U19). Im Eriskircher Ried sowie im Bodenseebecken zwischen Konstanz und Singen (Hohentwiel) treten landeinwärts wenige Vorkommen mit verbreitet karbonathaltigen Pseudogley-Gleyen und Gley-Pseudogleyen aus schluffig-tonigen Beckenabsätzen auf (U131).

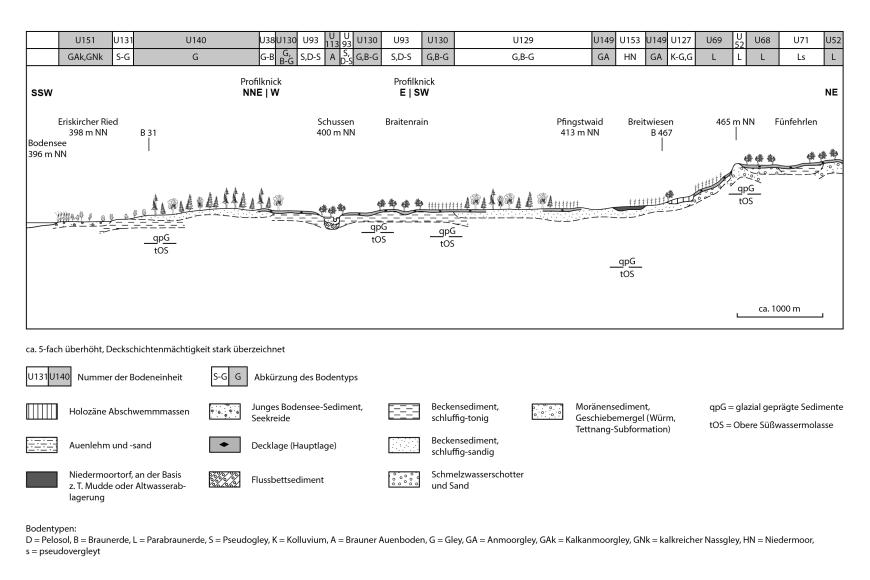

Im Südteil des Schussenbeckens sowie zwischen Zeller See und dem Anstieg zum Schiener Berg entstanden am Ende der Würmeiszeit großflächig nur wenig höher gelegene Seeterrassen. Die hier ausgeprägten Gleye und Braunerde-Gleye aus schluffig-sandigen, schluffig-tonigen sowie geschichteten Beckensedimenten (U129, U130, U140) sind aufgrund ihrer längeren Entwicklungsdauer an der Oberfläche überwiegend kalkfrei. Die Bodenarten reichen vom Sand bis zum schluffigen Ton, sodass die Standorteigenschaften immer wieder wechseln. Die Seeterrassen sind durch sehr flache Erhebungen mit geringem Grundwassereinfluss mehrfach gegliedert (Gley-Braunerde und Parabraunerde, U38). Südwestlich von Tettnang treten als Folge des Hopfenanbaus stellenweise rigolte Böden auf.

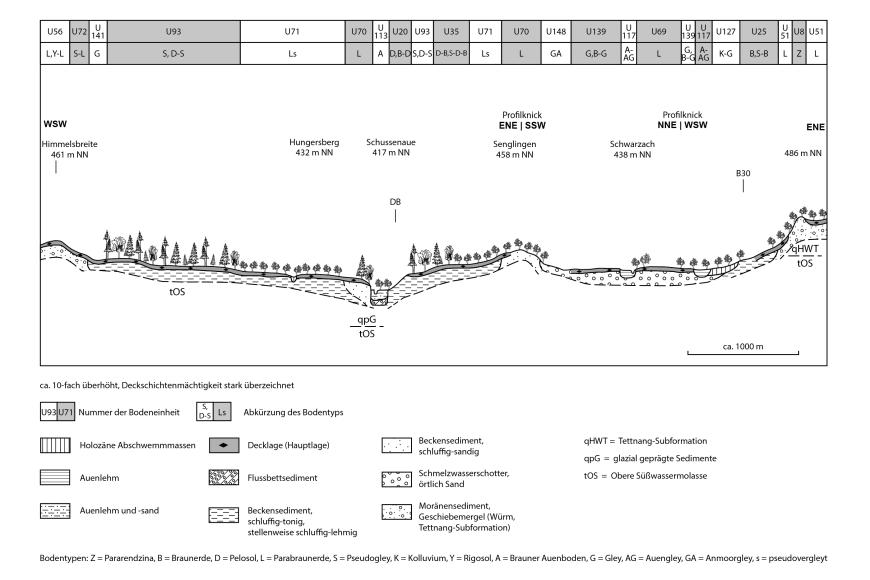

In den weiter vom Bodensee entfernten Beckenlagen in Höhen oberhalb 410 m ü. NHN sind dann verstärkt entkalkte terrestrische Böden ausgebildet. Im Schussenbecken, dem Frickinger Becken, der Niederung von Orsingen und Stockach-Espasingen sowie rund um Stockach-Mahlspüren sind schluffreiche bis schluffig-sandige, glazilimnische Bildungen mit braunen Böden weit verbreitet. Sie weisen häufig eine Tonverlagerung in den Unterboden auf, sind örtlich bereits über 10 dm tief entkalkt, pseudovergleyt und schwach erodiert (Parabraunerde, U70 und U71; stellenweise Braunerde und Pseudogley-Braunerde, U25). In der näheren Umgebung des Bodensees sind die natürlichen Bodenhorizonte durch intensiven Sonderkulturanbau vielerorts vermischt (rigolt), sodass die Böden z. T. als Parabraunerde-Rigosole einzustufen sind (U172). Pararendzinen als stark erodierte Böden nehmen nur geringe Flächenanteile dieser überwiegend ebenen oder flachwelligen Landschaften ein (U13).

Im Becken von Altshausen-Waldsee, zwischen Innerer und Äußerer Jungendmoräne, bestimmt der Wechsel von Parabraunerden und Bänderparabraunerden aus meist kiesarmen, schluffigen bis sandigen Beckenablagerungen (U70) und z. T. vielfach verzweigten Mooren das Bodenmuster. Südlich und westlich von Aulendorf ist auf wenigen Flächen ein unruhig-kuppiges Toteisrelief mit geschlossenen Hohlformen ausgeprägt. Unter Wald bestehen die Bodengesellschaften hier aus z. T. podsoligen Parabraunerden mit in den Senken kleinflächig vorkommenden Gleyen bis hin zu Hochmooren (U170). Unter landwirtschaftlicher Nutzung werden dagegen erodierte Parabraunerden von Pararendzinen auf Rücken in Mulden von Kolluvisolen, Kolluvisol-Gleyen sowie von mit Gleyen überdeckten Niedermooren begleitet (U171). Sandreiche Böden sind unter Wald z. T. bereits deutlich versauert und weisen in Bänder aufgelöste Tonanreicherungshorizonte auf (U42, podsolige Bänderparabraunerde und Podsol-Bänderparabraunerde; U169, podsolige Parabraunerde). Die Übergänge zwischen den flachen Erhebungen und den Tiefenbereichen werden von Pseudogleyen und Parabraunerde-Pseudogleyen (U94), Gleyen (U141, U166) sowie Gley-Braunerden (U37) eingenommen. Zusätzlich kommen in den Senken auch Anmoorgleye aus sandig-schluffigem (U149) bzw. schluffig-tonigem Beckensediment (U150) vor. Einzelvorkommen dieser Kartiereinheiten (KE) liegen verstreut in anderen Teilen des Jungmoränen-Hügellands, z. B. in der Umgebung von Pfrunger Ried und Illmensee. Südlich von Bavendorf liegt ein Wechsel von Gleyen aus schluffig-lehmigen Beckensedimenten (U141) in langgestreckten Senken mit Parabraunerden aus Geschiebemergel (U51) auf flachen Rücken vor. Das in mehreren Stufen abgetreppte Gelände bildet den schrittweisen Rückzug des Gletschers in der westlichen Umrahmung des Schussenbeckens ab. Mit KE U132 abgegrenzte Pseudogley-Gleye und Gley-Pseudogleye treten in kleinen Senken im Hügelland auf.

Örtlich, z. B. im Schussenbecken nördlich von Meckenbeuren, im Tannauer Becken und im Oberen Linzgau zwischen Schönach und Herdwangen, nehmen schluffig-lehmige bis schluffig-tonige Ablagerungen ehemaliger Eisrandstauseen breiten Raum ein. Aus Tonen sind auf abzugsträgen Erhebungen Stauwasserböden (Pseudogley und Pelosol-Pseudogley, U93) entstanden. An deren Rändern entwickelten sich zweischichtige Pelosol-Braunerden (U35) aus Schluff oder Lehm über Ton. Daneben gibt es unter landwirtschaftlicher Nutzung durch Erosion verkürzte Tonböden (Pelosol, Braunerde-Pelosol und Pseudogley-Braunerde-Pelosol, U20). Pararendzinen (U11) liegen verstreut auf gewölbten Scheiteln und Hängen.

In den zahlreichen, oft verzweigten Senken zwischen und um die Moränenhügel und ‑wälle sind im Westallgäuer Hügelland sowie im Gebiet des Waldburger Rückens Grundwasserböden (Gley, U142) aus überwiegend schluffig-lehmigem Material verbreitet. Im Zentrum größerer Tiefenbereiche sind sie nicht selten mit Niedermooren vergesellschaftet. Sie finden sich z. T. gemeinsam mit Parabraunerde-Braunerden (U34, U36) sowie Pseudogleyen und Parabraunerde-Pseudogleyen (U94) auf Verebnungen in örtlich wechselnden Abfolgen. Auf einzelnen Erhebungen kommen zu diesen Bodengesellschaften noch Podsol-Braunerden aus sandigem Becken- bis Moränensediment hinzu (U41).

Stark staunasse Moorstagnogleye und Stagnogleye liegen in der Umgebung von Vogt in einzelnen abgeschlossenen Hohlformen sowie auf abzugsträgen Wasserscheiden (U98). Durch lang anhaltende Nässeperioden von meist mehr als 200 Tagen im Jahr haben sich versauerte, grau gebleichte Böden mit nur wenigen Rostflecken an Wurzelbahnen entwickelt. Durch den Luftmangel ist die Umsetzung der Blatt- und Nadelstreu gehemmt, sodass sich eine Feuchtrohhumusauflage angesammelt hat. An besonders stark vernässten, nährstoffarmen Standorten siedeln sich Torfmoose an und bauen über dem Mineralboden Horizonte aus Sphagnumtorf auf. Bei den insgesamt wenigen Vorkommen überwiegen die Moorstagnogleye mit einer Torfmächtigkeit von 1–< 3 dm.

-

Am Bodenseeufer des Wollmatinger Rieds bei Konstanz

-

Strandwall des Bodensees im Wollmatinger Ried

Im Wollmatinger Ried finden sich einige langgestreckte und bis etwa 2 m hohe Strandwälle. Sie wurden bei Hochwässern mit Sturmwinden vom Bodensee aufgeschüttet. Die Strandwälle liegen meist quer zur Hauptwindrichtung (SW). Die Bodensee-Sedimente bestehen hier aus verlagerter Seekreide oder aus sandigem Kies. In Abhängigkeit vom Karbonatgehalt des Ausgangsmaterials sind auf den Strandwällen Rendzinen oder Pararendzinen entwickelt (U19).

Strandwall des Bodensees im Wollmatinger Ried

Im Wollmatinger Ried finden sich einige langgestreckte und bis etwa 2 m hohe Strandwälle. Sie wurden bei Hochwässern mit Sturmwinden vom Bodensee aufgeschüttet. Die Strandwälle liegen meist quer zur Hauptwindrichtung (SW). Die Bodensee-Sedimente bestehen hier aus verlagerter Seekreide oder aus sandigem Kies. In Abhängigkeit vom Karbonatgehalt des Ausgangsmaterials sind auf den Strandwällen Rendzinen oder Pararendzinen entwickelt (U19).

-

Landschaft beim Illmensee

Der Illmensee liegt etwa 4 km nördlich des Höchsten in einer breiten Senke zwischen den beiden Höhenzügen des Höchsten-Berglands. Dieser Landschaftsteil wird vom Andelsbach entwässert und gehört damit zum Einzugsgebiet der Donau. Die sanften Landschaftsformen stehen im Gegensatz zum tief eingeschnittenen, engen Deggenhauser Tal westlich des Höchsten, das über den Bodensee zum Rhein hin entwässert wird.

-

Pararendzina aus würmzeitlichen Seeablagerungen im Frickinger Becken (U13)

Der schluffreiche Boden ist gegenüber Wassererosion sehr empfindlich und die Nutzungsintensität im dichtbesiedelten Bodenseehinterland hoch. Deshalb ist die ursprünglich vorhandene Parabraunerde vollständig erodiert. Ein schwach humoser Ah-Horizont liegt direkt auf dem sehr karbonatreichen Beckenschluff (lCn-Horizont). Die Feinschichtung des Sediments ist gut erkennbar. Musterprofil 8121.1

Pararendzina aus würmzeitlichen Seeablagerungen im Frickinger Becken (U13)

Der schluffreiche Boden ist gegenüber Wassererosion sehr empfindlich und die Nutzungsintensität im dichtbesiedelten Bodenseehinterland hoch. Deshalb ist die ursprünglich vorhandene Parabraunerde vollständig erodiert. Ein schwach humoser Ah-Horizont liegt direkt auf dem sehr karbonatreichen Beckenschluff (lCn-Horizont). Die Feinschichtung des Sediments ist gut erkennbar. Musterprofil 8121.1

Unter dem Oberboden steht karbonatreicher Beckenschluff an. Die Feinschichtung des Sediments ist gut erkennbar.

-

Der Nordwestteil des Schussenbeckens

Im Vordergrund liegen Moränenhügel und ‑hänge bei Berg. In der Niederung sieht man Berg-Ettishofen mit der Aue und dem z. T. bewaldeten Schwemmfächer der Ettishofer Ach. Am Rand des Beckens befinden sich Verebnungen mit spätwürmzeitlichen Beckensedimenten, rechts davon liegt die Schussenaue. Der westliche Rand des Schussenbeckens wird von Molassehängen gebildet. Im Hintergrund rechts erkennt man den Nordteil des Altdorfer Waldes bei Mochenwangen.

Der Nordwestteil des Schussenbeckens

Im Vordergrund liegen Moränenhügel und ‑hänge bei Berg. In der Niederung sieht man Berg-Ettishofen mit der Aue und dem z. T. bewaldeten Schwemmfächer der Ettishofer Ach. Am Rand des Beckens befinden sich Verebnungen mit spätwürmzeitlichen Beckensedimenten, rechts davon liegt die Schussenaue. Der westliche Rand des Schussenbeckens wird von Molassehängen gebildet. Im Hintergrund rechts erkennt man den Nordteil des Altdorfer Waldes bei Mochenwangen.

-

Jungmoränen-Hügelland im Oberen Linzgau

Von der Äußeren Jungendmoräne blickt man über die vermoorte Senke zwischen Aach-Linz und Hohenfels-Selgetsweiler nach Südosten. Das Moor bildet den nördlichen Abschluss des Beckens zwischen Herdwangen und Großschönach. Auf den flachen Erhebungen folgen zunächst schluffig-sandige, glazilimnische Sedimente mit Parabraunerden (U70, U71). Im Zentrum sind Pseudogleye aus Beckenton verbreitet (U93). Im Hintergrund liegt der Höhenzug des Heiligenbergs.

Jungmoränen-Hügelland im Oberen Linzgau

Von der Äußeren Jungendmoräne blickt man über die vermoorte Senke zwischen Aach-Linz und Hohenfels-Selgetsweiler nach Südosten. Das Moor bildet den nördlichen Abschluss des Beckens zwischen Herdwangen und Großschönach. Auf den flachen Erhebungen folgen zunächst schluffig-sandige, glazilimnische Sedimente mit Parabraunerden (U70, U71). Im Zentrum sind Pseudogleye aus Beckenton verbreitet (U93). Im Hintergrund liegt der Höhenzug des Heiligenbergs.

-

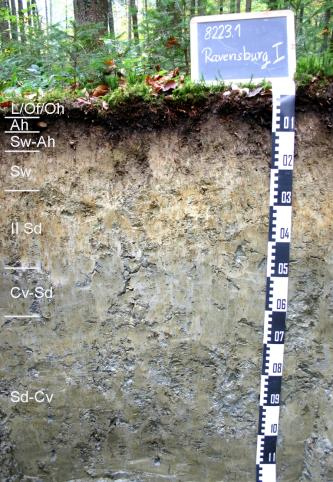

Mäßig tief entwickelter Pseudogley-Braunerde-Pelosol aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über schluffig-tonigem Beckensediment (U35)

Im etwa 4 km östlich von Tettnang gelegenen Tannauer Becken herrschen schluffig-tonige Beckensedimente vor. Durch eine Beimengung von Lösslehm im Oberboden sind die Böden häufig zweischichtig. Die tonreichen Unterböden (> 45 % Ton) weisen im trockenen Zustand ein Bodengefüge mit Prismen- und Polyederformen sowie Schrumpfrissen auf. In der feuchten Jahreszeit quellen die Tone stark auf und werden undurchlässig. Neben schwach staunassen Braunerde-Pelosolen wie in diesem Beispiel sind im Tannauer Becken auch reine Stauwasserböden (Pseudogleye) und Pelosol-Braunerden verbreitet. Musterprofil 8323.201

Mäßig tief entwickelter Pseudogley-Braunerde-Pelosol aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über schluffig-tonigem Beckensediment (U35)

Im etwa 4 km östlich von Tettnang gelegenen Tannauer Becken herrschen schluffig-tonige Beckensedimente vor. Durch eine Beimengung von Lösslehm im Oberboden sind die Böden häufig zweischichtig. Die tonreichen Unterböden (> 45 % Ton) weisen im trockenen Zustand ein Bodengefüge mit Prismen- und Polyederformen sowie Schrumpfrissen auf. In der feuchten Jahreszeit quellen die Tone stark auf und werden undurchlässig. Neben schwach staunassen Braunerde-Pelosolen wie in diesem Beispiel sind im Tannauer Becken auch reine Stauwasserböden (Pseudogleye) und Pelosol-Braunerden verbreitet. Musterprofil 8323.201

-

Blick über das Schussenbecken bei Weingarten

Der Blick geht über die Hänge auf der Ostseite des Schussenbeckens mit der Basilika des Klosters Weingarten. Die Niederung beginnt wenig unterhalb der Klostergebäude und ist an dieser Stelle etwa 3 km breit. Die Hänge auf der Westseite sind deutlich steiler. Hier tritt die Obere Süßwassermolasse zu Tage. Ein Teil dieser Hänge und die anschließenden Molassetobel sind bewaldet. Zum Bodensee im Süden hin fällt die Landschaft allmählich ab. Im Hintergrund ist der Umriss des Gehrenbergs zu erkennen.

Blick über das Schussenbecken bei Weingarten

Der Blick geht über die Hänge auf der Ostseite des Schussenbeckens mit der Basilika des Klosters Weingarten. Die Niederung beginnt wenig unterhalb der Klostergebäude und ist an dieser Stelle etwa 3 km breit. Die Hänge auf der Westseite sind deutlich steiler. Hier tritt die Obere Süßwassermolasse zu Tage. Ein Teil dieser Hänge und die anschließenden Molassetobel sind bewaldet. Zum Bodensee im Süden hin fällt die Landschaft allmählich ab. Im Hintergrund ist der Umriss des Gehrenbergs zu erkennen.

-

Der Schreckensee liegt rund 3 km westlich von Wolpertswende. Er ist Teil der Blitzenreuter Seenplatte in der Eiszerfallslandschaft zwischen Innerer und Äußerer Jungendmoräne.

Im Verlandungsbereich finden sich Röhrichte und Feuchtwiesen auf häufig anmoorigen Böden aus Seekreide. Nordwestlich des Sees haben sich Niedermoore und ein kleines Hochmoor entwickelt. Die Reste der Pfahlbauten gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Der Schreckensee liegt rund 3 km westlich von Wolpertswende. Er ist Teil der Blitzenreuter Seenplatte in der Eiszerfallslandschaft zwischen Innerer und Äußerer Jungendmoräne.

Im Verlandungsbereich finden sich Röhrichte und Feuchtwiesen auf häufig anmoorigen Böden aus Seekreide. Nordwestlich des Sees haben sich Niedermoore und ein kleines Hochmoor entwickelt. Die Reste der Pfahlbauten gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe.