Aufgrund des gleichförmigen Ausgangsmaterials und der geringen Reliefunterschiede wird diese Teillandschaft von wenigen weit verbreiteten Kartiereinheiten dominiert. Die weitaus größten Flächen im westlichen und nördlichen Jungmoränen-Hügelland nehmen mäßig tief und tief entwickelte Parabraunerden aus glazifluviatilem Kies ein (U68). Weniger häufig ist ein Wechsel von Sand und Kies (U69). Im warmen, niederschlagsarmen Gebiet um Singen sind die Tonanreicherungshorizonte (Bt-Horizonte) z. T. auffallend rötlich gefärbt (Werner, 1964, S. 73 f.) und wurden von Moll (1970) als rubefizierte Parabraunerden klassifiziert. Im niederschlagsreichen südöstlichen Teilgebiet sind dagegen überwiegend tief entwickelte und bis zu 14 dm tief entkalkte Braunerde-Parabraunerden und Parabraunerde-Braunerden anzutreffen (U75). In den Beckenbereichen westlich der Schussen kommen auf den Schwemmfächern Parabraunerden aus kiesarmem periglazialem Schwemmsediment vor (U84). Örtlich sind diese Böden aufgrund intensiver obstbaulicher Nutzung zu Rigosol-Parabraunerden umgeformt (U85).

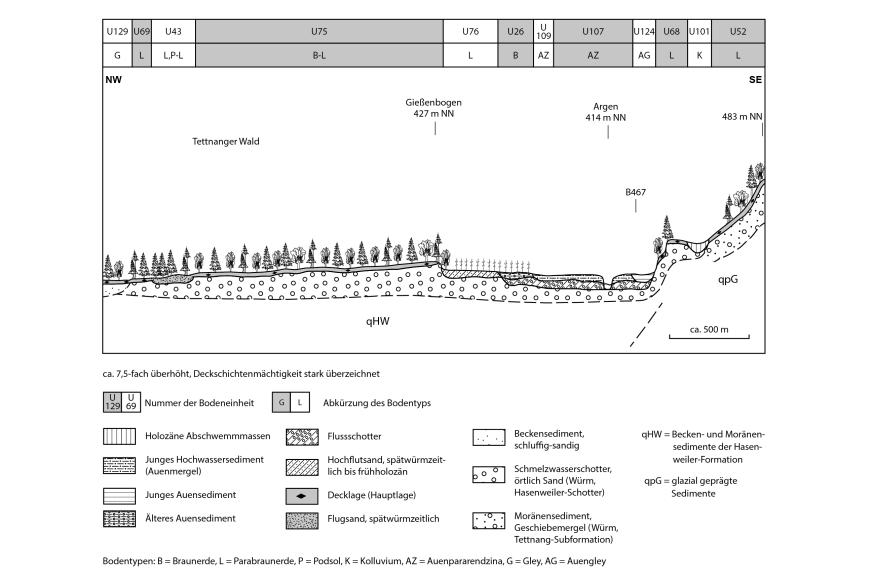

Alle weiteren Kartiereinheiten dieser Bodenlandschaft sind auf kleinflächige oder lokale Vorkommen beschränkt. So sind auf den Flussterrassen entlang der Unteren Argen und im Gießbachtal Parabraunerde-Braunerden und Braunerden verbreitet (U33). Im Engtal der Argen und auf den weitflächigen Argenterrassen des Tettnanger Waldes bestimmen dann wieder kiesreiche Parabraunerden (U68) und Braunerde-Parabraunerden (U75) das Bodenmuster. Zur Argenaue hin liegen auf einer deutlich eingetieften Terrasse mäßig tief entwickelte Parabraunerden, die in einem 6–10 dm mächtigen, spätglazialen bis frühholozänen Hochflutsand über würmzeitlichem glazifluviatilem Kies entwickelt sind (U76). Bei Langenargen wird der Sand am Bodenseeufer mächtiger und ist mit ebenfalls sandigen Seeablagerungen verzahnt (tief entwickelte Parabraunerde, U77). Infolge des intensiven Obst- und Hopfenanbaus finden sich immer wieder > 4 dm mächtige humose Oberböden oder in den Unterboden eingemengtes humoses Bodenmaterial, sodass die Böden dort als rigolte Parabraunerden angesprochen wurden. Noch stärker durch die menschliche Bewirtschaftung überprägt sind die kalkhaltigen Parabraunerde-Hortisole und Parabraunerde-Rigosole aus glazifluviatilem Kies (U162), die am östlichen Ortsrand von Kressbronn auftreten. Weitere Vorkommen liegen auf den schmalen Terrassen entlang des Bodensees zwischen Unteruhldingen und Immenstaad sowie auf der Insel Reichenau. Pararendzinen als stark erodierte Böden sind vor allem im Grenzbereich zum Hegau, auf den Terrassen am Ausgang des Schussentobels sowie östlich von Ebenweiler und Bad Schussenried, verbreitet (U12).

Ältere würmzeitliche Schotter („Vorstoßschotter“, Illmensee-Formation) bilden nur auf wenigen Flächen östlich von Ravensburg und Weingarten sowie bei Ravensburg-Taldorf das Ausgangsmaterial der Bodenbildung. Die Tonverlagerung ist nur schwach ausgeprägt. Unter Wald sind die Böden versauert (podsolige Parabraunerde-Braunerde, U47).

Eine weitere Besonderheit stellen kleinflächige Aufwehungen von z. T. über 2 m mächtigem Flugsand auf Schotter dar. Sie liegen bei Salem-Stefansfeld und im Schussenbecken zwischen Tettnang und Eriskirch sowie im Unteren Schenkenwald westlich von Baindt. In dem zur Versauerung neigenden Sand sind Bänderparabraunerden bis Podsol-Bänderparabraunerden ausgebildet (U43).

Kolluvien lassen sich auf den schwach reliefierten Schotterfeldern nur an wenigen Orten finden. Sie liegen auf der Leutkircher Heide und der Haisterkircher Heide bei Bad Waldsee sowie in Schmelzwasserrinnen zwischen Ravensburg und Vogt. Die Kolluvien bzw. Kolluvisole überdecken mit einer Mächtigkeit von 6–> 10 dm Braunerde-Parabraunerden bzw. Braunerden (U101) aus glazifluviatilem Kies und Sand bzw. Schwemmsediment. Wenige Vorkommen dieser Einheit liegen im Bereich der Eiszerfallslandschaft mit kiesig-sandigen Gletscher- und Schmelzwassersedimenten zwischen Kißlegg und Leutkirch im Allgäu.

Vom Grundwasser beeinflusste Böden liegen verstreut in Senken innerhalb der Schotterterrassen oder am Rand grundwassernaher Auen und Moore. Verbreitet treten Gleye und Braunerde-Gleye aus glazifluviatilem Kies in engräumigem Wechsel auf (U128). Aufgrund geringerer Kiesgehalte und der größeren Vielfalt an Begleitböden (Gley-Braunerde bis Niedermoor) wurden die Gleye im Schussenbecken und Singener Becken als eigene Kartiereinheit (U139) erfasst. Im Frickinger Becken liegen Rigosol-Gleye, Gleye und Braunerde-Gleye aus kiesarmem Schwemm- und Beckensediment vor (U167). Verbreitet finden sich Gleye und Kolluvium-Gleye aus z. T. von holozänen Abschwemmmassen überdecktem Schwemmsediment (U133, U138). Die Senken beginnen nicht selten zwischen Moränenhügeln und münden in Becken oder Moore. Örtlich handelt es sich auch um schmale Schmelzwasserrinnen oder flache Mulden in Schotterterrassen. Als Übergangstypen finden sich Gley-Braunerden und Gley-Parabraunerde-Braunerden im Westallgäuer Hügelland und Schussenbecken (U39). Dazu kommen wenige Vorkommen von Gley-Braunerden im Wechsel mit Gley-Parabraunerden im Singener Becken, am Mindelsee nordwestlich von Markelfingen und südlich von Ebenweiler (U40). Bei langanhaltend hohen Grundwasserständen haben sich dagegen Anmoorgleye entwickelt (U147, U148). Die Schmelzwasserschotter bzw. Schwemmsedimente sind hier nur teilweise von einer spätglazialen lösslehmhaltigen Deckschicht überlagert. Örtlich bilden warmzeitliche Seesedimente oder vererdete Moorbildungen das Ausgangsmaterial für den Oberboden.

-

Flugsand über Deltaschotter der Hasenweiler-Formation bei Salem-Stefansfeld (Bodenseekreis)

Flugsand über Deltaschotter der Hasenweiler-Formation bei Salem-Stefansfeld (Bodenseekreis)

-

Der Anstieg des Schiener Bergs bei Bankholzen (Lkr. Konstanz)

Mit einem bewaldeten Steilhang in der Oberen Süßwassermolasse erhebt sich der Schiener Berg über das Bodenseebecken. Seine Höhenrücken sind aus Hochrhein-Deckenschotter aufgebaut. Aus den kurzen Seitentälern und Schluchten wurden Schwemmfächer aufgeschüttet. Sie sind zu einer durchgehenden Hangschleppe miteinander verschmolzen. Der größere Teil ist würmzeitlichen Alters mit Parabraunerden (U84) als Böden. Jüngere (holozäne) Mulden und Schwemmfächerbereiche lassen sich an Böden aus humosem Bodenmaterial (Kolluvium, U103; Gley-Kolluvium, U106; Gley, U136) erkennen.

Der Anstieg des Schiener Bergs bei Bankholzen (Lkr. Konstanz)

Mit einem bewaldeten Steilhang in der Oberen Süßwassermolasse erhebt sich der Schiener Berg über das Bodenseebecken. Seine Höhenrücken sind aus Hochrhein-Deckenschotter aufgebaut. Aus den kurzen Seitentälern und Schluchten wurden Schwemmfächer aufgeschüttet. Sie sind zu einer durchgehenden Hangschleppe miteinander verschmolzen. Der größere Teil ist würmzeitlichen Alters mit Parabraunerden (U84) als Böden. Jüngere (holozäne) Mulden und Schwemmfächerbereiche lassen sich an Böden aus humosem Bodenmaterial (Kolluvium, U103; Gley-Kolluvium, U106; Gley, U136) erkennen.

-

Kiesgrube bei Singen-Steißlingen

Die Kiese des Singener Beckens sind ein wichtiger Rohstoff für das Baugewerbe. Mit dem Kiesabbau geht jedoch ein erheblicher Landschaftsverbrauch einher. Rechts im Hintergrund sieht man einen Ausschnitt der Abbauwand.

-

Blick über die Haidgauer Heide bei Bad Wurzach zur Äußeren Jungendmoräne

Blick über die Haidgauer Heide zur Äußeren Jungendmoräne

Blick über die Haidgauer Heide bei Bad Wurzach zur Äußeren Jungendmoräne

-

Pseudovergleyter Gley aus spätglazialer Fließerde über würmzeitlichem Schwemmsediment (U138)

Die Muldentälchen und Senken im Westallgäuer Hügelland sind häufig mit Schwemmsedimenten aus umgelagertem Moränenmaterial verfüllt. Darüber lagert noch eine lösslehmhaltige Solifluktionsdecke. Aufgrund dieser Zweischichtigkeit sind die Böden neben dem vorherrschenden Grundwassereinfluss örtlich durch schwache Stauwassermerkmale geprägt (Sw-Go/II Sd-Go-Horizont). Musterprofil 8224.2

Pseudovergleyter Gley aus spätglazialer Fließerde über würmzeitlichem Schwemmsediment (U138)

Die Muldentälchen und Senken im Westallgäuer Hügelland sind häufig mit Schwemmsedimenten aus umgelagertem Moränenmaterial verfüllt. Darüber lagert noch eine lösslehmhaltige Solifluktionsdecke. Aufgrund dieser Zweischichtigkeit sind die Böden neben dem vorherrschenden Grundwassereinfluss örtlich durch schwache Stauwassermerkmale geprägt (Sw-Go/II Sd-Go-Horizont). Musterprofil 8224.2

-

Mäßig tief entwickelte Parabraunerde aus lösslehmhaltiger Fließerde über Rheingletscher-Niederterrassenschotter (U68)

In der lösslehmhaltigen, Kies führenden Fließerde (Decklage) sind der Ah- und der Al-Horizont entwickelt. Unterhalb 45 cm u. Fl. beginnt der durch Entkalkung, Verbraunung und Verlehmung sowie Toneinwaschung überprägte Rheingletscher-Niederterrassenschotter (II Bt- und Bv-Horizont). Bei 80 cm u. Fl. folgt der karbonatreiche, sandig-kiesige Schotter. Der Profil-Standort wurde für die Erweiterung der Kiesgrube nordwestlich von Bad Saulgau-Heratskirch in Anspruch genommen.

-

Schotterterrasse südlich des Hohentwiel bei Singen

Westlich von Singen überragt der Hohentwiel mit 686 m ü. NHN das Jungmoränen-Hügelland um ca. 250 m. Im Vordergrund liegen ebene Terrassen des Singener Beckens mit Äckern und Laubwäldern. Parabraunerden aus Schmelzwasserschotter sind die vorherrschenden Böden. Der Hohentwiel gehört zur Bodengroßlandschaft Hegau. Er besteht wie die nördlich von ihm gelegenen Bergkuppen von Hohenkrähen und Mägdeberg aus Phonolith. Die Südwestflanke ist durch die abtragende Wirkung des Gletschereises viel steiler geformt als die nach Norden und Osten abfallenden Hänge.

Schotterfeld südlich des Hohentwiel bei Singen

Westlich von Singen überragt der Hohentwiel mit 686 m ü. NHN das Jungmoränen-Hügelland um ca. 250 m. Im Vordergrund liegen ebene Terrassen des Singener Beckens mit Äckern und Laubwäldern. Parabraunerden aus Schmelzwasserschotter sind die vorherrschenden Böden. Der Hohentwiel gehört zur Bodengroßlandschaft Hegau. Er besteht wie die nördlich von ihm gelegenen Bergkuppen von Hohenkrähen und Mägdeberg aus Phonolith. Die Südwestflanke ist durch die abtragende Wirkung des Gletschereises viel steiler geformt als die nach Norden und Osten abfallenden Hänge.

Schotterfeld südlich des Hohentwiel bei Singen

Westlich von Singen überragt der Hohentwiel mit 686 m ü. NHN das Jungmoränen-Hügelland um ca. 250 m. Im Vordergrund liegen ebene Terrassen des Singener Beckens mit Äckern und Laubwäldern. Parabraunerden aus Schmelzwasserschotter sind die vorherrschenden Böden. Der Hohentwiel gehört zur Bodengroßlandschaft Hegau. Er besteht wie die nördlich von ihm gelegenen Bergkuppen von Hohenkrähen und Mägdeberg aus Phonolith. Die Südwestflanke ist durch die abtragende Wirkung des Gletschereises viel steiler geformt als die nach Norden und Osten abfallenden Hänge.

Literatur

- (1970). Beiträge zur Genese und systematischen Stellung rubefizierter Parabraunerden aus alpinen Schottern und Geschieben. – Freiburger Bodenkundliche Abhandlungen, 3, S. 1–180.

- (1964). Grundzüge einer regionalen Bodenkunde des südwestdeutschen Alpenvorlandes. – Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, 17, S. 1–91.