Bei dieser Bodenlandschaft handelt es sich um isolierte Vorkommen von Böden aus mittel- und altpleistozänen Gletscherablagerungen und Deckenschottern. Sie sind überwiegend in den Bergländern im westlichen Jungmoränen-Hügelland verbreitet.

In den Hochlagen des Höchsten und des Heiligenbergs (Aacheck) finden sich auf einem Sockel aus Oberer Süßwassermolasse die Schotter- und Gletscherablagerungen aus vier Eiszeiten. Auf den Gipfelplateaus und dem westexponierten Hang zum Illmensee sind Braunerde-Parabraunerden und Parabraunerden aus tiefgründig verwittertem, rißzeitlichem Moränenmaterial verbreitet (U78, U79). Deshalb geht man davon aus, dass der Höchsten während der Würmeiszeit als sogenannter Nunatak über das Gletschereis ragte. Unterhalb folgen Parabraunerden aus würmzeitlichem Geschiebemergel, die z. T. eine erhebliche Beimengung von Molassesandsteinen oder ‑tonen enthalten. Im Liegenden der Moränen streichen an der Hangschulter durch Kalkausfällungen zu harten Konglomeraten zementierte, frühpleistozäne Schotter (Mindel-Deckenschotter) aus. Auf den Steilhängen überzieht nur eine lückenhafte, humose Bodenbildung die Nagelfluhfelsen (Rendzina, Syrosem; U5). Verstreut kommen unterhalb der Deckenschotterausstriche Parabraunerden aus kiesreichem Hangschutt vor (U89).

Der Schiener Berg wird durch die Deckenschotterplatten auf seiner Hochfläche geprägt. Diese treten ebenfalls in den Hochlagen des Bodanrücks und der westlich anschließenden Homburg bodenbildend auf. Auf stark geneigten Oberhängen und Hangspornen herrschen kiesreiche Parabraunerden vor (U82). Auf schwach gewölbten Erhebungen sind dagegen tiefgründige Parabraunerden aus verwittertem, als Fließerde verlagertem und z. T. mit würmzeitlichem Geschiebemergel vermengtem Deckenschottermaterial entwickelt (U81). Einige Plateaulagen und nordexponierte Hänge des Schiener Bergs sind zudem von einer Decke aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden mit Parabraunerden und Pseudogleyen überkleidet (U62, U92). Am nördlichen Steilabfall des Schiener Bergs haben sich unterhalb der Schrotzburg frühpleistozäne Gletschersedimente erhalten, in denen Parabraunerden ausgebildet sind (U54).

Östlich des Schussenbeckens befinden sich auf Hangspornen südlich und westlich von Wolfegg drei kleinflächige Vorkommen von Braunerde-Parabraunerden und Parabraunerden aus Schotter der Illmensee-Formation (U83). Braunerde-Parabraunerden und Parabraunerde-Braunerden auf Rißmoränen kommen kleinflächig südöstlich von Kißlegg (U80) vor.

-

Der Anstieg des Schiener Bergs bei Bankholzen (Lkr. Konstanz)

Mit einem bewaldeten Steilhang in der Oberen Süßwassermolasse erhebt sich der Schiener Berg über das Bodenseebecken. Seine Höhenrücken sind aus Hochrhein-Deckenschotter aufgebaut. Aus den kurzen Seitentälern und Schluchten wurden Schwemmfächer aufgeschüttet. Sie sind zu einer durchgehenden Hangschleppe miteinander verschmolzen. Der größere Teil ist würmzeitlichen Alters mit Parabraunerden (U84) als Böden. Jüngere (holozäne) Mulden und Schwemmfächerbereiche lassen sich an Böden aus humosem Bodenmaterial (Kolluvium, U103; Gley-Kolluvium, U106; Gley, U136) erkennen.

Der Anstieg des Schiener Bergs bei Bankholzen (Lkr. Konstanz)

Mit einem bewaldeten Steilhang in der Oberen Süßwassermolasse erhebt sich der Schiener Berg über das Bodenseebecken. Seine Höhenrücken sind aus Hochrhein-Deckenschotter aufgebaut. Aus den kurzen Seitentälern und Schluchten wurden Schwemmfächer aufgeschüttet. Sie sind zu einer durchgehenden Hangschleppe miteinander verschmolzen. Der größere Teil ist würmzeitlichen Alters mit Parabraunerden (U84) als Böden. Jüngere (holozäne) Mulden und Schwemmfächerbereiche lassen sich an Böden aus humosem Bodenmaterial (Kolluvium, U103; Gley-Kolluvium, U106; Gley, U136) erkennen.

-

Tiefere Hochrhein-Deckenschotter über Oberer Süßwassermolasse östlich von Überlingen-Haldenhof (Bodenseekreis)

Der Aufschluss liegt ca. 450 m ostsüdöstlich vom Haldenhof unterhalb des Aussichtspunktes. Zu sehen ist die Grenze zwischen tertiären und quartären Ablagerungen. Liegendes sind die nach einem Felsen 300 m westnordwestlich benannten Steinbalmensande der Oberen Süßwassermolasse. Über diesen, zu weichem Sandstein verfestigten Sanden lagern zu Nagelfluh verkittete Tiefere Hochrhein-Deckenschotter. Die Auflagerungsfläche ist uneben und weist rinnenartige Eintiefungen der Schotter auf.

Böschungsaufschluss östlich vom Haldenhof

Der ca. 450 m ostsüdöstlich vom Haldenhof unterhalb des Aussichtspunktes gelegene Böschungsaufschluss zeigt den Grenzbereich Tertiär/Quartär. Liegendes sind die nach einem Felsen 300 m westnordwestlich benannten Steinbalmensande der Oberen Süßwassermolasse. Über diesen zu weichem Sandstein verfestigten Sanden (Steinbalmensande) lagern zu Nagelfluh verkittete Deckenschotter des älteren Pleistozäns (Mindel-Eiszeit). Die Auflagerungsfläche ist uneben und weist rinnenartige Eintiefungen der Schotter auf. Der Aufschluss ist Teil des geologischen Pfads „Sipplinger Berg“ und mit einer Erläuterungstafel versehen.

-

Auf dem Höchsten

Die Gipfellagen des Höchsten konnte der Rheingletscher während der Würmeiszeit nicht mehr überfahren und mit Moränensedimenten überdecken. Deshalb finden sich hier ab etwa 800 m ü. NHN ältere, rißzeitliche Gletscherablagerungen (Dietmanns-Subformation). In dem mäßig kalten Wuchsklima mit Jahresniederschlägen von etwa 1000 mm überwiegt heute die Grünlandnutzung. Im Hintergrund rechts ist der Gehrenberg zu erkennen.

Auf dem Höchsten

Die Gipfellagen des Höchsten konnte der Rheingletscher während der Würmeiszeit nicht mehr überfahren und mit Moränensedimenten überdecken. Deshalb finden sich hier ab etwa 800 m ü. NHN ältere, rißzeitliche Gletscherablagerungen (Dietmanns-Subformation). In dem mäßig kalten Wuchsklima mit Jahresniederschlägen von etwa 1000 mm überwiegt heute die Grünlandnutzung. Im Hintergrund rechts ist der Gehrenberg zu erkennen.

Auf dem Höchsten – Die Gipfellagen des Höchsten konnte der Rheingletscher während der Würmeiszeit nicht mehr überfahren und mit Moränensedimenten überdecken. Deshalb finden sich hier ab etwa 800 m ü. NHN ältere, rißzeitliche Gletscherablagerungen (Dietmanns-Subformation). In dem mäßig kalten Wuchsklima mit Jahresniederschlägen von etwa 1000 mm überwiegt heute die Grünlandnutzung. Im Hintergrund rechts ist der Gehrenberg zu erkennen.

-

Bergland nordöstlich des Höchsten bei Pfullendorf-Illwangen

An den Hängen östlich des Höchsten sind nadelholzreiche Mischwälder verbreitet. Die landwirtschaftliche Nutzung der Äcker und Wiesen erfolgt als Getreide-Futterbauwirtschaft mit Rinderhaltung. Streuobstbäume, Hecken und Gehölzstreifen an Gewässern bereichern die Kulturlandschaft.

Bergland nordöstlich des Höchsten bei Pfullendorf-Illwangen

An den Hängen östlich des Höchsten sind nadelholzreiche Mischwälder verbreitet. Die landwirtschaftliche Nutzung der Äcker und Wiesen erfolgt als Getreide-Futterbauwirtschaft mit Rinderhaltung. Streuobstbäume, Hecken und Gehölzstreifen an Gewässern bereichern die Kulturlandschaft.

-

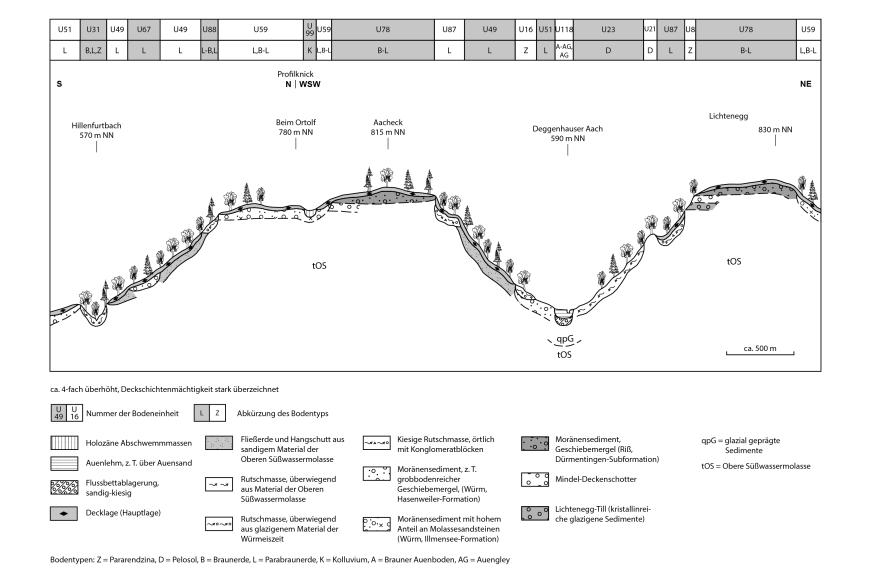

Blick über das Deggenhauser Tal zum Höchsten

Das Deggenhauser Tal ist in diesem Bereich bis zu 200 m tief eingeschnitten. Die Talaue der Deggenhauser Aach ist schmal. Sie wird von Schwemmfächern der Seitentälchen eingeengt. Der Gipfelbereich des Höchsten wird durch den Sendemast markiert.

Blick über das Deggenhauser Tal zum Höchsten

Das Deggenhauser Tal ist in diesem Bereich bis zu 200 m tief eingeschnitten. Die Talaue der Deggenhauser Aach ist schmal. Sie wird von Schwemmfächern der Seitentälchen eingeengt. Der Gipfelbereich des Höchsten wird durch den Sendemast markiert.

Blick über das Deggenhauser Tal zum Höchsten

-

Deckenschotter-Konglomerat am Nordabfall des Bodanrück

In der ehemaligen Kiesgrube an der Talschulter des Dettelbach-Tobels gut 2,5 km nordwestlich von Radolfzell-Liggeringen (Lkr. Konstanz) sind Tiefere Hochrhein-Deckenschotter (qpHDt) zu sehen.

Deckenschotter-Konglomerat am Nordabfall des Bodanrück

In der ehemaligen Kiesgrube an der Talschulter des Dettelbach-Tobels gut 2,5 km nordwestlich von Radolfzell-Liggeringen (Lkr. Konstanz) sind Tiefere Hochrhein-Deckenschotter (qpHDt) zu sehen.