Beim größten Teil der äolischen Ablagerungen im Bauland und Tauberland handelt es sich um Lösslehm und lösslehmreiche Fließerden, also um völlig entkalktes und durch holozäne Bodenbildung überprägtes Material. Überwiegend dürfte es sich um würmzeitliche Sedimente handeln, die aber örtlich auch älteren, oft dichter gelagerten Lösslehm überlagern können. Im Übergang zum Ochsenfurter- und Gollach-Gau im Nordosten des Tauberlands sowie zum Kraichgau im Südwesten des Baulands sind auch Decken aus kalkhaltigem Löss, sog. Rohlöss, verbreitet. In der letzten Kaltzeit wurde dort so viel Löss sedimentiert, dass er nicht vollständig durch Bodenbildung überprägt wurde.

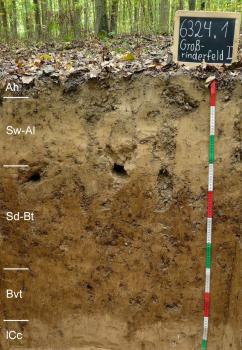

Erodierte Parabraunerden aus Löss (i30) nehmen v. a. auf den Gäuflächen nördlich und östlich des Taubertals große Flächen ein. Die Tonverarmungshorizonte (Al-Horizonte) sind durch die Bodenerosion meist sehr stark verkürzt bzw. im Pflughorizont aufgearbeitet oder komplett abgetragen. In 5–10 dm Tiefe folgt unter dem Bt-Horizont meist der C‑Horizont aus kalkhaltigem Rohlöss. Dieser ist örtlich nur sehr geringmächtig und wird von einem älteren kalkfreien oder sekundär aufgekalkten Lösslehm unterlagert. In bewaldeten Flachlagen waren die Böden weniger von der Erosion betroffen, so dass sich dort oft noch nahezu vollständige Parabraunerde-Profile finden (Kartiereinheit i31).

Parabraunerde aus Löss über Muschelkalk-Fließerde (i30)

Das Profil bei Grünsfeld-Krensheim zeigt unten gebankte Kalksteine des Oberen Muschelkalks, darüber eine durch Tonmergelstein- und Kalksteinverwitterung sowie durch eiszeitliches Bodenfließen entstandene steinig-tonige Fließerde. Aus der an dieser Stelle vorhandenen Überdeckung aus ca. 80 cm Löss hat sich eine erodierte Parabraunerde entwickelt. Die obersten 25 cm sind künstlich aufgebracht.

Noch stärker erodierte Böden kommen hingegen auf den sehr schwach bis mittel geneigten, meist ostexponierten ackerbaulich genutzten Hängen im Tauberland vor. Die Parabraunerden sind dort oft komplett abgetragen oder ihr Bt‑Horizont im Pflughorizont aufgearbeitet. Vorherrschende Böden sind Pararendzinen (i16). Stellenweise sind diese auch in solifluidal umgelagertem Löss entwickelt, der auch etwas Muschelkalk- oder Lettenkeupermaterial enthalten kann.

Solche lössreichen Fließerden, die örtlich auch viel Muschelkalkschutt enthalten können, sind besonders auch an Unterhängen des Taubertals und seiner Nebentäler verbreitet. Im Taubertal überlagern die lössreichen Fließerden z. T. pleistozäne Flussterrassen. Am Hangfuß handelt es sich teilweise wohl auch um lössreiche pleistozäne Schwemmsedimente. Auch in diesen Bereichen wurden die Parabraunerden meist vollständig erodiert, so dass heute Braunerde-Pararendzinen und Pararendzinen vorherrschen (i18).

Die erodierten Parabraunerden aus Löss im südwestlichen Bauland wurden als eigene Kartiereinheit (KE) beschrieben (i32), sind aber ganz ähnlich aufgebaut wie die Böden des Tauberlands in KE i30. Sie nehmen nur wenig Fläche auf den Hochflächen am Rand zum Neckar- und Elztal ein und kommen dort auch an flachen Unterhängen und auf Terrassen vor.

Das Lössverbreitungsgebiet des nordöstlichen Tauberlands wird von zahlreichen verzweigten, meist zum Einzugsgebiet des Grünbachs gehörenden Muldentälern durchzogen. In ihnen finden sich tiefe Kolluvien aus mächtigen holozänen Abschwemmmassen. Meistens, v. a. wenn an den Hängen Löss-Pararendzinen verbreitet sind, handelt es sich um kalkhaltige Kolluvien (i62). Dieselbe Kartiereinheit wurde für schluffreiche, kalkhaltige Kolluvien aus Lössbodenmaterial im Raum Mosbach im Bauland verwendet.

An flachen Gleithängen im Taubertal sowie in Muldentalanfängen des lössbedeckten Tauberlands sind die Kolluvien oft nur mittel bis mäßig tief und werden von Parabraunerden unterlagert (i71). Deren Bt‑Horizonte sind gelegentlich schwach humos und weisen eine schwarzbraune Farbe auf (Tschernosem-Parabraunerde). Bei Igersheim-Bernsfelden schließt sich daran das verzweigte Muldentalsystem des Maßbachs an, in dem die Kolluvien deutlichen Grundwassereinfluss aufweisen (Gley-Kolluvium, i75).

An den flachen Unterhängen bei Wertheim-Bettingen geht der Löss über Sandlöss in den für das Maintal charakteristischen Flugsand über (Freudenberger, 1990). Die Flugsanddecken lagern größtenteils bereits schon über Buntsandstein oder über pleistozänen Terrassensedimenten des Mains. Es sind v. a. sandige Braunerden verbreitet, die im tieferen Unterboden oft durch Lessivierung entstandene Tonbänder aufweisen (i26). Bänderparabraunerden treten selten auf. Unter Wald sind die Sandböden meist podsoliert (podsolige Braunerde und Podsol-Braunerde). In geneigten Lagen sind die Flugsande oft umgelagert und örtlich, im Übergang zu höheren Hangabschnitten, mit Kalksteinschutt vermischt.

Literatur

- (1990). Erläuterungen zu Blatt 6223 Wertheim. – 3. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 147 S., 8 Taf., 7 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).