Überblick

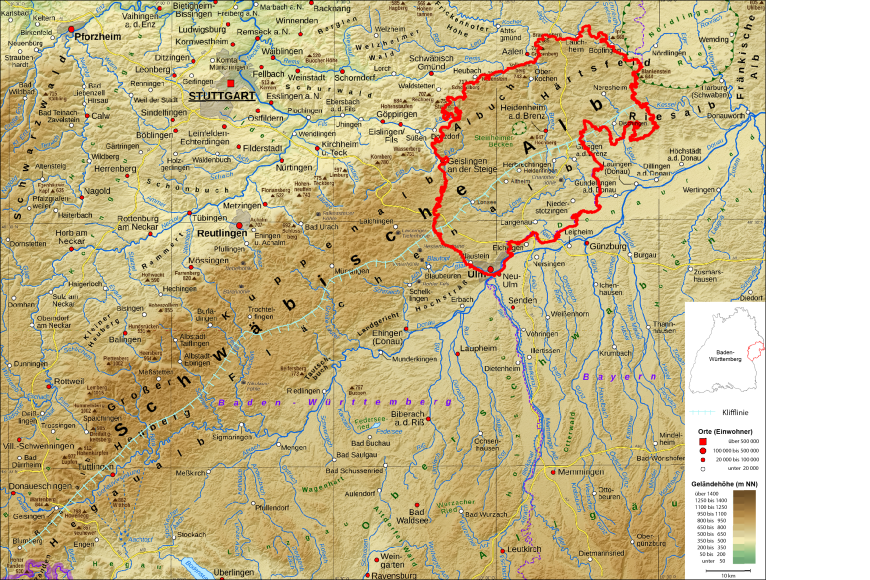

Die Hydrogeologische Region Ostalb entspricht dem östlichen Teil der Schwäbischen Alb. Die Schwäbische Alb erstreckt sich vom Hochrheintal im Südwesten bis zum Nördlinger Ries im Nordosten auf einer Länge von über 200 Kilometer und einer Breite zwischen 10 und 40 Kilometer. Sie bedeckt eine Fläche von ca. 5400 km2. Die Karbonatgesteine des Oberjuras (Weißer Jura) der Schwäbischen Alb und der nach Bayern nordöstlich anschließenden Fränkischen Alb bilden die größte Karstlandschaft und den ergiebigsten Karstgrundwasserleiter Deutschlands.

Die Oberjuragesteine sind der bedeutendste Festgesteinsgrundwasserleiter in Baden-Württemberg. Das Grundwasservolumen des Karstaquifers der Schwäbischen Alb wird auf ca. 6–8 Mrd. m3 geschätzt (Villinger, 1997). Etwa 15 bis 20 % dieses Karstgrundwasservorkommens werden durch Kommunen und Zweckverbände genutzt. Auf der Ostalb wird Trinkwasser u. a. durch den Zweckverband Landeswasserversorgung gewonnen. Es dient der überregionalen Versorgung weiter Teile Mittel- und Nordostwürttembergs (Mehlhorn & Flinsbach, 1993). Daneben wird im Brenztal zwischen Heidenheim und Giengen durch zahlreiche Betriebe in großen Mengen Brauchwasser gefördert.

Die geologischen, hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Grundlagen der Hydrogeologischen Region Ostalb wurden in der Hydrogeologischen Karte von Baden-Württemberg Ostalb umfassend erhoben und ausgewertet (HGK, 2002).

Daneben liegen für das Gebiet der Ostalb Erläuterungen zu folgenden Geologischen Karten im Maßstab 1 : 25 000 (GK25) vor:

- GK 7126, Aalen (teilweise Flächenabdeckung), (Etzold, 1994)

- GK 7227, Neresheim-West (teilweise Flächenabdeckung), (Gwinner et al., 1987)

- GK 7326, Heidenheim an der Brenz (vollständig), (Reiff, 2004)

- GK 7425, Lonsee (vollständig), (Schall, 2002)

- GK 7524, Blaubeuren (teilweise Flächenabdeckung), (Gwinner, 1989).

Darin wird unter anderem auf die hydrogeologischen Verhältnisse der jeweiligen Gebiete eingegangen (Gwinner et. al., 1987; Gwinner, 1989; Etzold, 1994; Schall, 2002; Reiff, 2004). Eine auch aus heutiger Sicht sehr interessante Zusammenstellung über die Höhlen- und Karstforschung sowie über die Landschafts- und Besiedlungsgeschichte der Ostalb findet sich in Binder (1993a).

Eine allgemein verständliche Einführung in ausgewählte Aspekte der Geologie und Hydrogeologie der Schwäbischen Alb findet sich unter planet-schule (Geologie - Kalkstein und Verkarstung - planet-schule, Link s. unten).

Geographische Lage

Die Hydrogeologische Region Ostalb umfasst den östlichen Teil der Hydrogeologischen Großeinheit Oberjura bzw. der Hydrogeologischen Untereinheit Schwäbische Fazies.

Die Grenzen der Hydrogeologischen Region Ostalb sind:

Die Ostalb grenzt an folgende Hydrogeologische Regionen:

- im Norden an das Östliche Albvorland und Nördlinger Ries

- im Westen an die Mittlere Alb.

Nach der bodenkundlichen Regionalgliederung umgrenzt die Hydrogeologische Region Ostalb die Bodengroßlandschaften (BGL) Albuch und Härtsfeld sowie den östlichen Teil der BGL Südöstliche Alb.

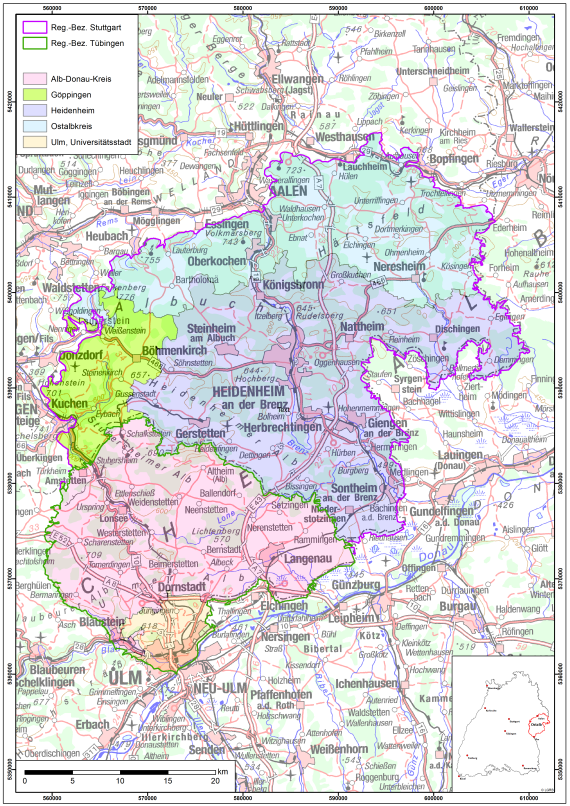

Die Hydrogeologische Region Ostalb erstreckt sich ca. 50 Kilometer in Nordost–Südwest-Richtung und ca. 30 bis 35 Kilometer in Nordwest–Südost-Richtung. Sie umfasst eine Fläche von ca. 1630 km2. Davon liegen ca. 1150 km2 im Regierungsbezirk Stuttgart. Das entspricht einem Anteil von etwa 70 %. Die Fläche im Regierungsbezirk Tübingen beträgt ca. 485 km2, was etwa 30 % der Ostalbfläche entspricht.

In der folgenden Tabelle sind die Landkreise aufgelistet, die ganz oder teilweise in der Hydrogeologischen Region Ostalb liegen. Ebenfalls aufgelistet ist der prozentuale Flächenanteil, bezogen auf die Gesamtfläche der Hydrogeologischen Region. Der Landkreis Heidenheim liegt vollständig in der Hydrogeologischen Region Ostalb, der Landkreis Göppingen zu ca. 20 %, der Alb-Donau-Kreis zu ca. 32 %, der Ostalbkreis zu ca. 26 % und der Stadtkreis Ulm zu ca. 41 %. Den größten Flächenanteil an der Hydrogeologischen Region Ostalb hat der Landkreis Heidenheim mit ca. 38 %. Größere Siedlungen in der Hydrogeologischen Region Ostalb sind die Städte Ulm, Heidenheim sowie Giengen an der Brenz.

Landkreise in der Hydrogeologischen Region (HR) Ostalb (Datengrundlage: LGL Baden-Württemberg)

|

Landkreis (Lkr.) |

Fläche des Lkr. innerhalb der HR Ostalb [km2] |

Fläche des Lkr. innerhalb der HR Ostalb [%] |

Flächenanteil des Lkr. an der Gesamtfläche der HR Ostalb [%] |

|

Heidenheim |

626,6 |

100 |

38,4 |

|

Göppingen |

127,0 |

20,4 |

7,8 |

|

Alb-Donau |

393,7 |

32 |

26,6 |

|

Ostalbkreis |

434,9 |

26 |

24,1 |

|

Stadtkreis Ulm |

51,2 |

41,1 |

3,1 |

Verwaltungseinheiten in der Hydrogeologischen Region Ostalb (Datengrundlage: LGL Baden-Württemberg)

Naturräumliche Gliederung, Geomorphologie und Landnutzung

Die Hydrogeologische Region Ostalb umfasst die Naturräume:

- Albuch und Härtsfeld im Norden,

- die Lonetal-Flächenalb sowie das Donauried im Süden und

- die Ries-Alb im Osten

Morphologisch ist die Ostalb eine von Nordwesten nach Südosten geneigte Hochfläche. Sie wird im Nordwesten vom Albtrauf, einer markanten, in mehrere Schichtstufen untergliederten Steilstufe, begrenzt. Am Nordwestrand liegen die höchsten Erhebungen mit über 700 m ü. NHN. Beispiele sind – von Nordost nach Südwest – der Grünenberg (733 m ü. NHN), der Volkmarsberg (743 m ü. NHN), der Rosenberg (735 m ü. NHN) und der Stuifen (717 m ü. NHN). Nach Südosten fällt das Gelände auf bis ca. 440 m ü. NHN ab. Die geneigte Fläche der Schwäbischen Alb wird durch die sogenannte Klifflinie in die Kuppenalb nordwestlich und die Flächenalb südöstlich davon gegliedert.

Die bis zu 50 m hohe Geländestufe verläuft von Nordosten nach Südwesten entlang der Linie Dischingen – Herbrechtingen – Heldenfingen – Altheim – Lonsee. Sie entstand als Steilküste im Brandungsbereich des miozänen Molassemeeres, das von Südosten bis zu 20 km weit auf die oberjurassische Kalksteintafel vordrang. In der Ostalb ist die Hochfläche nordwestlich der Klifflinie morphologisch durch Kuppen- und Schüsselformen gegliedert. Sie sind das Ergebnis der unterschiedlichen Verwitterungsresistenz von Bankkalken und massigen Riffkalken (HGK, 2002).

Die Flächenalb südöstlich der Klifflinie ist durch eine weitgehend ebene Landoberfläche mit Höhen zwischen ca. 600 m ü. NHN im Nordwesten und 440 m ü. NHN im Südosten gekennzeichnet. Die frühere Annahme, dass das flache Relief der Flächenalb durch die abtragende Wirkung des Molassemeeres als Abrasionsplattform entstanden ist, gilt heute als überholt (Dongus, 1977; Eberle et al., 2017). Vielmehr überwog zu jener Zeit vermutlich die Sedimentation. Der Grund für das Flachrelief der südlichen Albhochfläche ist eher in der späteren Freilegung von Resten der alttertiären Rumpffläche zu sehen, die dort lange Zeit von Molassesedimenten überdeckt war. Entlang der Klifflinie ist die Fläche von ca. 780 m ü. NHN im Südwesten auf ca. 710 m ü. NHN im Nordosten geneigt.

Landnutzung in der Hydrogeologischen Region Ostalb (Datengrundlage: generalisierte ATKIS-Daten des LGL Baden-Württemberg)

|

Nutzung |

Fläche in km2 |

Flächenanteil in % der Gesamtfläche |

|

Ackerland |

560,2 |

34,3 |

|

Feuchtflächen |

7,3 |

0,4 |

|

Grünland |

204,0 |

12,5 |

|

Laub- und Mischwald |

494,4 |

30,3 |

|

Nadelwald |

175,1 |

10,7 |

|

Obstbau |

0,5 |

< 0,1 |

|

Siedlung und Infrastruktur |

140,5 |

8,6 |

|

Sonstige Nutzungen |

49,8 |

3,1 |

|

Wasserflächen |

1,6 |

0,1 |

Auf etwa 41 % der Fläche der Ostalb stockt Wald. Dabei nehmen Laub- und Mischwald die größte Fläche ein (ca. 30 %), gefolgt von Nadelwald (ca. 11 %). Ackerland nimmt eine Fläche von etwa 34 % ein. Daneben sind ca. 12 % Grünland. Der Anteil der Siedlungsflächen und der Infrastruktur an der Gesamtfläche beträgt etwa 9 %.

Landnutzung in der Hydrogeologischen Region Ostalb (generalisierte ATKIS-Daten des LGL Baden-Württemberg - für Anzeige der Landnutzungsdaten bitte in Karte zoomen).

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1993a). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993). 480 S., 1 Kt., München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (1977). Die Oberflächenformen der Schwäbischen Alb und ihres Vorlands. – Marburger Geographische Schriften, 72, S. 1–486.

- (2017). Deutschlands Süden – vom Erdmittelalter zur Gegenwart. 3. Aufl., 195 S., Berlin.

- (1994). Erläuterungen zu Blatt 7126 Aalen. – 3. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 248 S., 3 Taf., 7 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1989). Erläuterungen zu Blatt 7524 Blaubeuren. – 2. erg. Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 64 S., 4 Taf., 10 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1987). Erläuterungen zu Blatt 7227 Neresheim-West. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 136 S., 4 Taf., 2 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1993). Schutz und Nutzung des Karstgrundwassers der Ostalb durch die Landeswasserversorgung. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 409–426, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (2004). Erläuterungen zu Blatt 7326 Heidenheim. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 223 S., 3 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2002). Erläuterungen zu Blatt 7425 Lonsee. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 125 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (1997). Der Oberjura-Aquifer der Schwäbischen Alb und des baden-württembergischen Molassebeckens (SW-Deutschland). – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Reihe C, 34, S. 77–108.