Erdberührte Betonbauteile entnehmen als Teil eines Bauwerks horizontal oder vertikal Energie aus dem Untergrund und/oder geben diese dorthin ab. Aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit und Speicherkapazität stellt Beton ein ideales Material zur Wärmeabsorption dar. Die Systeme werden zur Gebäudeheizung und/oder Gebäudekühlung verwendet und kommen zunehmend auch in Baden-Württemberg zum Einsatz. Beispiele hierfür sind Gründungspfähle, (Schlitz-) Wände, Boden- oder Fundamentplatten.

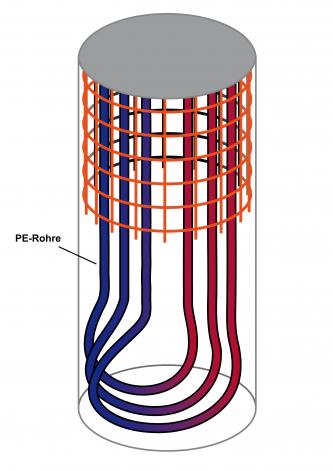

Oft handelt es sich um Gründungselemente eines Bauwerkes, die mit Kunststoffleitungen versehen sind, in denen eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert. Bei einer Schlitzwand oder einer Fundamentplatte erfolgt der Einbau der Wärmetauscherrohre flächig. Bei Betonteilen, die im Kontakt mit dem Gebäudeinneren stehen, sind die Wärmetauscherrohre nur an der Seite angeordnet, die an das Erdreich grenzt. Bei Energiepfählen wird in den armierten Betonpfählen ein doppel- oder vierfach U-Rohr oder ein Rohrnetz aus Polyethylen eingebracht. Diese Rohre werden komplett mit Beton umgeben.

Über die Verbreitung dieser Nutzungssysteme liegen dem RPF/LGRB keine Daten vor. Die rechtlichen Grundlagen sind dem Leitfaden des Umweltministeriums Baden-Württemberg (UM, 2009) zu entnehmen.

Bei einem Erdsonden-Wärmespeicher sind die Erdwärmesonden in großer Anzahl und Dichte (Sondenabstand 1,5–4 m) i. d. R. kreisförmig angeordnet und zur Oberfläche hin wärmegedämmt. Im Sommer anfallende thermische Überschusswärme wird mit Temperaturen bis 90 °C in den Erdsonden-Wärmespeicher eingelagert und steht in den Wintermonaten für Heizzwecke von Wohn- oder Industriekomplexen zur Verfügung. In Baden-Württemberg gibt es zwei Erdsonden-Wärmespeicher, in Crailsheim und in Neckarsulm.

Oberflächennahe Aquiferspeicher sind unterirdische, natürliche Speicher in Gesteinsschichten in geringer Tiefe. Sie werden dazu benutzt, Überschusswärme oder -kälte saisonal zu speichern und diese zu Bedarfszeiten wieder zurückzugewinnen. Oberflächennahe Aquiferspeicher sind auf gut durchlässige Schichten mit sehr geringen Fließgeschwindigkeiten beschränkt, damit die in den Sommermonaten eingespeicherte Wärme (oder die in den Wintermonaten eingelagerte Kälte) zu Bedarfszeiten, d. h. im Winter (resp. Sommer) noch verfügbar ist. Diese Nutzungssysteme sind grundsätzlich in Deutschland noch sehr wenig verbreitet, werden jedoch beispielsweise in den Niederlanden zur Beheizung insbesondere von Gewächshäusern stark genutzt. Für Oberflächennahe Aquiferspeicher gelten entsprechende Empfehlungen und Nutzungsbedingungen wie bei Brunnensystemen (UM, 2009).

Phasenwechselsonden sind Erdwärmesonden, die (in Baden-Württemberg) mit dem Kältemittel CO2 als Wärmeträger arbeiten. Da in den Sonden der Phasenwechsel zwischen flüssigem und gasförmigem Zustand des Kältemittels genutzt wird, erübrigt sich der Pumpenbetrieb zur Zirkulation des Wärmeträgers, wie er in Erdwärmesonden notwendig ist. Mit Phasenwechselsonden werden daher auch höhere Jahresarbeitszahlen erreicht. In Baden-Württemberg gibt es einige Phasenwechselsonden, allerdings liegen dem RPF/LGRB hierzu keine weiteren Informationen vor. In Triberg-Nußbach im Schwarzwald-Baar-Kreis, wird eine der tiefsten Phasenwechselsonden (275 m Tiefe) betrieben (Zorn et al., 2007).

Literatur

- (2014). Geothermie. 2. Auflage, 302 S., 145 Abb., Heidelberg (Springer Verlag).

- (2009). Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Grundwasserwärmepumpen. 34 S., Stuttgart (Umweltministerium Baden-Württemberg).

- (2009). Qualitätsmanagement – Fehlervermeidung bei Wärmepumpen- und Erdsonden-Heizsystemen. 39 S., Stuttgart (Umwelt- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg).

- (2007). CO2-Erdsonde basierend auf dem Gravitationswärmerohrprinzip. – bbr (Fachzeitschrift für Leitungsbau, Brunnenbau, Geothermie), 12/2007, S. 58–65.