Die Böden der Auen wurden in der Bodenkarte nach dem Ausmaß des Grundwassereinflusses, der Art und Zusammensetzung der Auensedimente, ihrer Mächtigkeit und den Sedimenten der Talfüllung im Liegenden unterschieden. In grundwasserfernen Lagen lassen sich die Böden anhand des Ausgangsmaterials in zwei Bodenformen aufteilen. Die Böden aus Auenlehm und ‑sand mit deutlichem Bodensedimentgehalt entwickeln sich zum Braunen Auenboden (Vega) mit der Horizontabfolge Ah/aM (Ad-hoc-AG Boden, 2005a). Bestehen die Hochwasserablagerungen dagegen vorherrschend aus karbonathaltigem, wenig verwittertem Gesteinsmaterial, so entstehen Ah/C-Böden, die als Auenpararendzina (Kalkpaternia) anzusprechen sind. Bei hoch anstehendem Grundwasser kommt es zur Ausbildung von Auengleyen (Ah/aG-Profil) bzw. zu Übergangstypen zwischen Auengley und Braunem Auenboden oder Auenpararendzina. Durch Dränung und Ausbau der Fließgewässer wurde der Grundwasserstand in der Vergangenheit jedoch vielfach abgesenkt. Die Verbreitungsschwerpunkte der Böden aus Auenablagerungen liegen in den Beckenbereichen.

Aufgrund der Bodenarten und des Materialbestands lassen sich zunächst zwei Gruppen von Böden erkennen. Diese bestehen zum einen aus vorherrschend sandig-lehmigem bis schluffig-lehmigem Auensediment. Sie treten verstärkt in Landschaftsteilen mit sandiger Molasse, tonarmem Beckensediment, wenig von Erosion betroffenen Böden sowie in gefällereichen Talabschnitten (z. B. Molassetobel) und in Flussnähe auf (U110, U118). Zum anderen werden gefällearme Auenbereiche mit tonreichem Beckensediment und mergeliger Molasse im Einzugsgebiet bevorzugt von tonig-lehmigen bis schluffig-tonigen Auenablagerungen geprägt (U111, U119, U176). Zusätzlich kann nach dem Grundwassereinfluss jeweils zwischen Kartiereinheiten (KE) mit Auengley-Braunem Auenboden und Braunem Auenboden (U110, U111) und Braunem Auenboden-Auengley und Auengley (U118, U119, U176) als vorherrschenden Bodentypen differenziert werden. Gemeinsames Merkmal dieser Böden ist der Wechsel zwischen kalkfreien und kalkhaltigen Bodenformen. Die Böden der Talaue der Radolfzeller Aach unterscheiden sich wegen ihres bis auf die Hegaualb und in die Vulkanberge des Hegaus reichenden Einzugsgebietes von den übrigen Flüssen des Jungmoränen-Hügellands. Aufgrund des Grundwassereinflusses wurden in der Bodenkarte kalkhaltige Auengley-Braune Auenböden (U114) und Auengleye (U120) gegeneinander abgegrenzt. Für die ehemaligen Schmelzwasserrinnen im westlichen Bodenseegebiet sind Niedermoore typisch, die von 3–7 dm kalkhaltigem Auenlehm überlagert werden (Auengley über Niedermoor, U126).

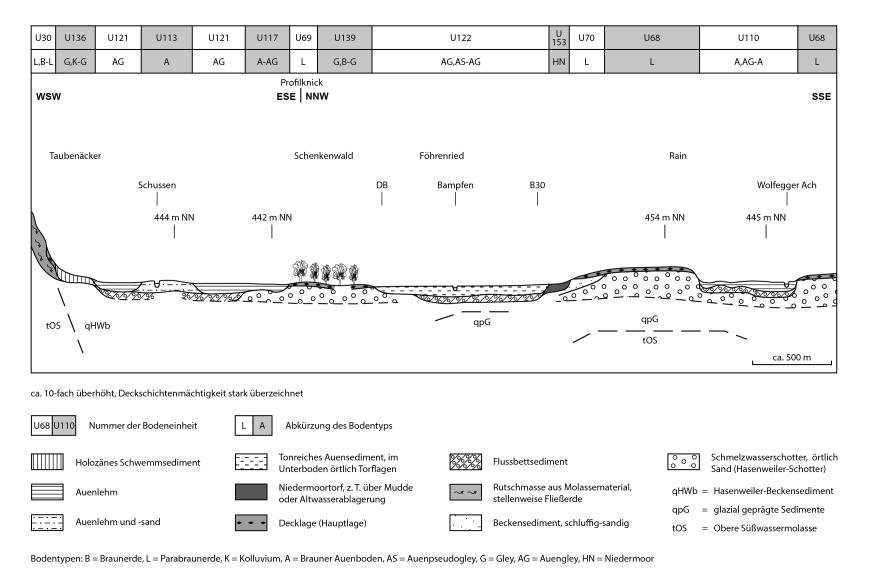

Im Schussenbecken südöstlich von Fronreute-Staig (Lkr. Ravensburg)

Der Blick geht nach Osten über die Auenbereiche des Föhrenrieds nach Baindt. Im mittleren Bildteil liegt links die flache Erhebung des Unteren Schenkenwalds mit stellenweise von Flugsand überdecktem Schotter. Bei Baindt beginnen die Moränenhügel östlich des Schussenbeckens.

Weitgespannte Auenbereiche sind charakteristisch für die Landschaft im Nordteil des Schussenbeckens. Entlang der Schussen handelt es sich überwiegend um grundwasserferne, kalkhaltige bis ‑reiche Braune Auenböden (Vega, KE U113) aus schluffig-sandigen bis schluffig-lehmigen Auenablagerungen. Dieser als flacher Uferdamm ausgeformte Überschwemmungsbereich wird beiderseits von einem Streifen mit lehmigen, kalkhaltigen Auengleyen und Brauner Auenboden-Auengleyen (U121) eingesäumt. Das etwa 1,5 km breite Föhrenried und die westlichen Randbereiche der Talaue werden jedoch von entkalkten und tonreichen Auengleyen (U122) eingenommen. Die Böden sind z. T. zusätzlich von Staunässe beeinflusst (Auenpseudogley-Auengley). Im tieferen Unterboden gibt es immer wieder Torflagen. In Nähe der Kiesterrassen, wie z. B. südlich von Wolpertswende-Mochenwangen und in der unteren Schwarzachaue, finden sich zusätzlich schwach bis mäßig vernässte Böden aus meist karbonatfreiem Auenlehm über würmzeitlichem Schotter (Brauner Auenboden-Auengley und Auengley-Brauner Auenboden, U117). Seitlich einmündende Flüsse und Bäche tragen sonst überwiegend karbonathaltige Auenlehme in das Schussenbecken ein. Die Böden der im Jungmoränen-Hügelland weit verbreiteten KE U110 (Auenboden und Auengley-Brauner Auenboden) sind nur schwach vom Grundwasser beeinflusst. Im Südteil des Schussenbeckens verläuft die Schussenaue als wenig eingetieftes, schmales Band zwischen den Seeterrassen. Neben den grundwasserfernen Braunen Auenböden (U113) kommen auch kalkhaltige Auengleye und Brauner Auenboden-Auengleye vor (U123).

Die Auen im Frickinger Becken sowie in der Rotachaue bei Markdorf werden von lehmigen bis tonigen Auengleyen und Brauner Auenboden-Auengleyen beherrscht (U119, U121, U122). Sandige Böden, wie sie in der jungen Schussenaue nicht selten sind, fehlen diesen Landschaftsteilen. Grundwasserferne Böden (U110, U111) treten durchgängig nur in der jungen Rotachaue, sonst abschnittsweise in Flussnähe sowie auf dem breiten Schwemmfächer der Deggenhauser Aach bei Salem auf. Ähnliche Verhältnisse wie im Frickinger Becken gibt es auch am Unterlauf der Stockacher Aach. Letzterer liegt in einer etwa 2 km breiten Niederung in der Verlängerung des Überlinger Sees. Die Mächtigkeit der Auensedimente nimmt allerdings zur Mündung in den See hin ab. Dort sind kalkreiche Auengleye zusammen mit Kalkgleyen aus 1–7 dm mächtigem Auenlehm über Seekreide vergesellschaftet (U177). Als weitere Besonderheit kommen Kalkgleye aus weniger als 3 dm mächtigem Auenlehm über Wiesenkalk vor (U144). Kurz vor dem Seeufer wird die Auendynamik vollständig von jener des Bodensees überlagert, so dass ein schmaler Streifen mit kalkreichen Anmoorgleyen aus Seekreide (U151) ausgebildet ist.

Die Böden der Argenaue bauen sich überwiegend aus sandigen bis sandig-schluffigen Hochwasserabsätzen mit hohem Anteil an Gesteinsmaterial auf, die häufig ab 4–12 dm u. Fl. von Flussschotter unterlagert werden. Sie sind deshalb als Auenpararendzina (Kalkpaternia, U107 und U108) einzustufen. Durch die rasche Eintiefung des Tals nach dem Rückzug des Gletschereises, haben sich in den Gleithangbereichen immer wieder ältere Auenterrassen mit beginnender (Auenpararendzina und Braunerde-Auenpararendzina, U109) oder vollständiger Entkalkung sowie Verbraunung und Verlehmung der Böden erhalten (Braunerde, U26). Deutlich grundwasserbeeinflusste Böden kommen am Unterlauf der Argen nur auf wenigen Flächen zwischen Apflau und Langenargen vor (Auengley-Auenpararendzina und Auenpararendzina-Auengley, U116). Braune Auenböden aus Auenlehm und ‑sand (U112) lassen sich verstärkt in der zwischen Wangen und Neuravensburg nur wenig eingetieften Talaue der Oberen Argen finden. Sonst beschränken sie sich auf kleinere Flächen außerhalb der rezenten Flussmäander. Örtlich sind sie mit kalkhaltigen Auengleyen (U124) in Randsenken und einzelnen grundwassernahen Auenabschnitten vergesellschaftet.

Die übrigen Bach- und Flussauen im östlichen Bodensee-Jungmoränenland verlaufen häufig wenig eingetieft zwischen den Moränenhügeln und Schotterterrassen. Zudem ist der Anteil stark erodierter, kalkhaltiger Böden im Einzugsgebiet gering. Deshalb herrscht kalkfreier, z. T. nur 4 dm mächtiger Auenlehm über Bachbettablagerungen und Schmelzwasserschotter vor. Es handelt sich überwiegend um Auengleye (U125). Grundwasserferne Böden (Auengley-Brauner Auenboden und Brauner Auenboden, U115) aus Auenlehm und ‑sand sind nur in wenigen, schmalen Bachauen mit deutlichem Gefälle verbreitet.

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.