Trinkwassergewinnung aus dem Langenauer Donauried (Landeswasserversorgung)

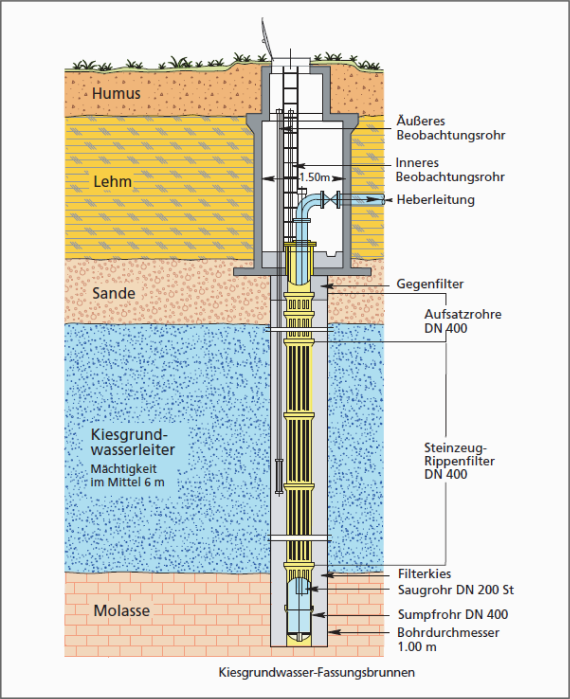

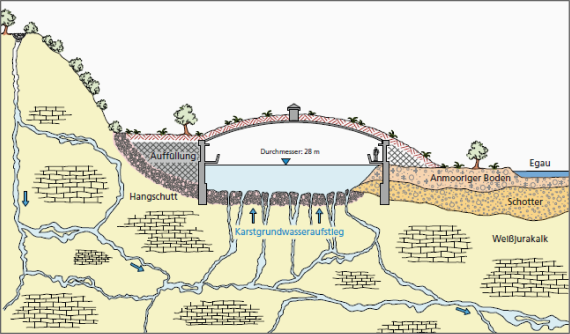

Das Langenauer Donauried ist nach dem Egauwasserwerk die bedeutendste Anlage des Zweckverbandes Landeswasserversorgung (LW) zur Trinkwassergewinnung. Die Erschließung der Trinkwasservorkommen im württembergischen Donauried durch die Landeswasserversorgung begann im Jahr 1912 bei Niederstotzingen mit dem Bau der Wasserfassung 1. Sie ging 1917 in Betrieb und besteht heute aus 43 (ursprünglich 49) in Reihe geschalteten durchschnittlich zwölf Meter tiefen Filterbrunnen, die Wasser aus dem Kiesaquifer des Rieds erschließen. Anschließend wurden in mehreren Phasen weitere Vertikalfilterbrunnengruppen (Fassungen 2 bis 6) gebaut. Diese Brunnen wurden ergänzt durch einen Horizontalfilterbrunnen mit acht Fassungssträngen in ca. acht Meter Tiefe. An den Fassungen 5 und 6 wird zudem aus jeweils zwei bis zu 220 m tiefen Vertikalfilterbrunnen direktes Karstgrundwasser gefördert.

Beispiel (schematisch) eines Brunnenausbaus im Langenauer Donauried (Grafik: Landeswasserversorgung, 2012).

Heute werden aus den sechs Fassungsanlagen mit 204 Vertikalfilterbrunnen in der Spitze 2500 l/s Grundwasser entnommen. Die maximale jährliche Entnahmemenge liegt bei 52 Millionen m3. Im Jahr 2020 wurden aus dem Donauried 28,9 Mio. m3 Wasser bereitgestellt (Landeswasserversorgung, Link s. unten). Zahlreiche weitere Informationen finden sich in den Veröffentlichungen der LW (Zweckverband LW – Download, Link s. unten).

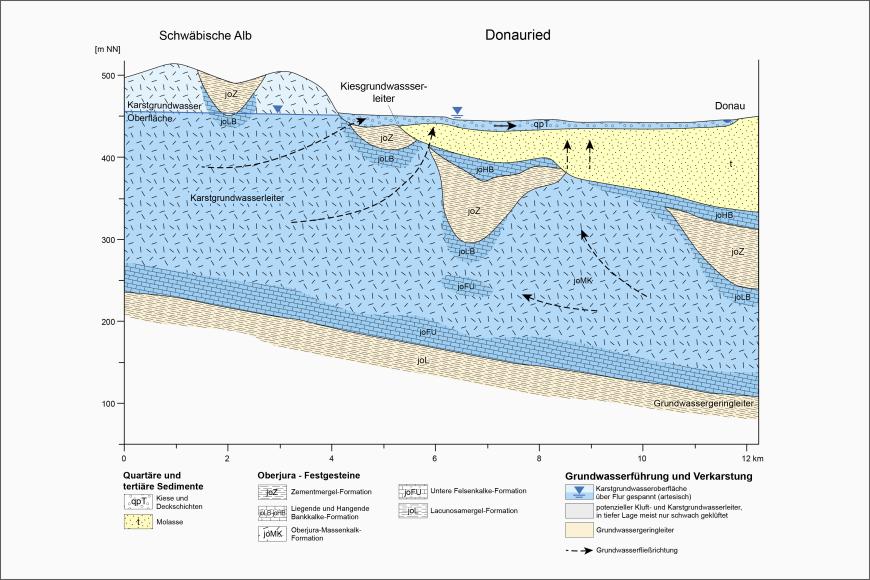

Das Aquifersystem des Langenauer Donaurieds (LEOBW – Donauried, Link s. unten) ist geologisch und hydrogeologisch außerordentlich vielgestaltig und komplex (Villinger, 1977; Schloz, 1988; Schloz, 2011; Unternehmenspräsentation Landeswasserversorgung, 2012; Link s. unten).

Aquifersystem

Das Aquifersystem besteht aus vier Hydrogeologischen Einheiten.

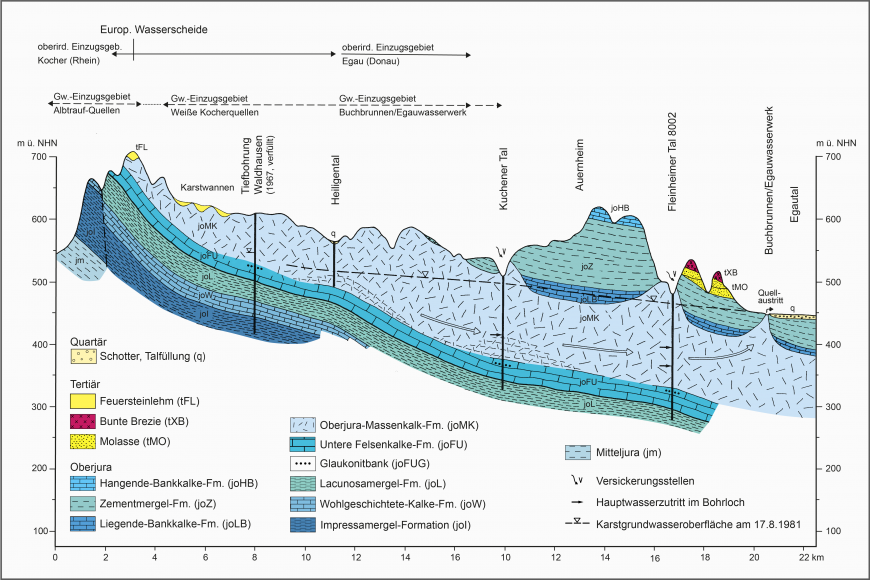

Oberjurassische Karbonatgesteine

Der Karstgrundwasserleiter taucht von der Schwäbischen Alb nach Südwesten unter das Donauried, die Donau und weiter unter das südlich anschließende Molasse-Hügelland ab. Die unterschiedliche lithologische Ausprägung der Oberjuraschichten als Massenkalke, Bankkalke und Kalkmergelsteine und deren unterschiedliche räumliche Verbreitung sind für die Strömungsverhältnisse zum Donauried und für die Aufstiegswege des Karstgrundwassers in das Donauried von ausschlaggebender Bedeutung.

Tertiäre Molassesedimente

Nördlich des Donaurieds liegen auf Anhöhen und im Hangbereich über dem Oberjura inselartig die Schichten der Unteren Süßwassermolasse (tUS), örtlich auch der Oberen Meeresmolasse (tOM). Östlich von Langenau liegen die Kiese am Nordrand des Donaurieds dem Oberjura in einem Saum direkt auf. Weiter im Süden beginnt die geschlossene Molasseverbreitung. Sie bildet die Basis der Kiese und nimmt nach Südsüdosten keilförmig zu. Unter der Donau im Süden des Donaurieds erreicht sie bereits über 100 m Mächtigkeit. Die gering bis sehr gering durchlässige Abfolge wirkt nach Süden zunehmend als hydraulische Trennschicht zwischen dem darüber liegenden Kies- und dem darunterliegenden Karstaquifer.

Quartäre sandige Kiese

Sie überlagern im nördlichen Donauried bereichsweise den Oberjura bzw. nach Süden hin die Molassesedimente. Es handelt sich dabei um drei unterschiedlich alte, durch Terrassenbildung morphologisch voneinander unterscheidbare Kieskörper aus überwiegend alpinen Komponenten. Nur im mittleren und oberen Profilabschnitt kommt bereichsweise Kalksteinkies aus der Schwäbischen Alb vor. Der Porengrundwasserleiter ist mit 2 bis 11 Metern und im Mittel 5 bis 8 Metern geringmächtig. Die höheren Mächtigkeiten treten in muldenförmigen Vertiefungen westlich der Nau und in einer breiten Rinne entlang des Nordwestrandes des Rieds auf. Sie wird nach Süden durch einen überschotterten Molasserücken begrenzt. Weiter im Südosten schließt eine weite flachere Molassesenke an. Die Donau verläuft am Südrand des Kiesgrundwasserleiters.

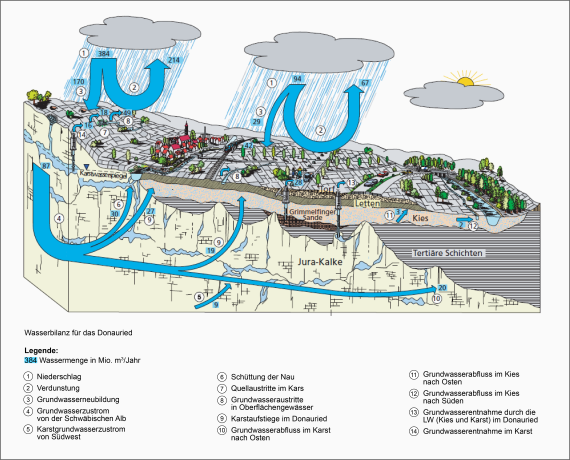

Grundwasserbilanz

Der Grund- und Oberflächenwasserhaushalt des Donaurieds und der nördlich angrenzenden Schwäbischen Alb wurde in zahlreichen Studien intensiv erkundet.

Positive Glieder der Wasserhaushaltsbilanz sind

- der Grundwasserzustrom aus dem Weißjura-Karst der Schwäbischen Alb im Nordwesten und Westen

- der Karstgrundwasserzustrom aus dem Molassebecken im Süden

- die Grundwasserneubildung aus Niederschlag, sowohl im Karst als auch im Kiesgrundwasserleiter.

Negative Bilanzglieder sind

- Quellaustritte im Karst

- Quellaustritte im Kies

- Grundwasseraustritte in Oberflächengewässer

- Grundwasserabfluss im Kies

- Grundwasserabfluss im Karst

- Grundwasserentnahmen im Karst

- Grundwasserentnahmen im Kies des Donauried.

Grund- und Oberflächenwasserhaushalt des Donaurieds und der nördlich angrenzenden Schwäbischen Alb (Grafik: Landeswasserversorgung, 2012)

Grundwasserkomponenten

Das Grundwasser, das aus den Brunnen der Landeswasserversorgung im Kiesaquifer gefördert wird, setzt sich aus vier Komponenten unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters zusammen (Schloz, 2011). Dabei wirken der Kieskörper als bedeutender Zwischenspeicher und die Donau als Vorflut für das Gesamtsystem.

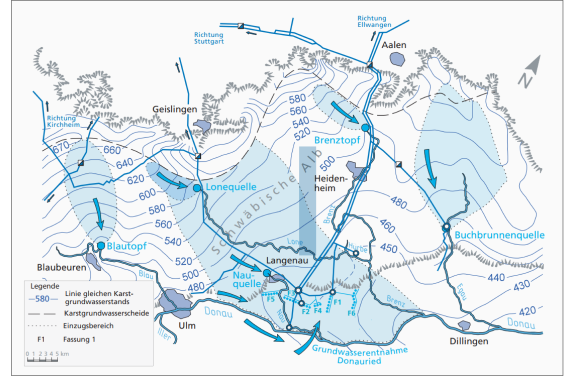

Höhengleichen der Oberfläche des Karstgrundwassers und Zustrombereiche zu Quellen bzw. zu der Grundwasserentnahme Donauried der LW (Grafik: Landeswasserversorgung, 2012)

Der Hauptzustrombereich zu den Fassungen der LW im Langenauer Donauried erfolgt aus dem Karstgrundwasserleiter der Schwäbischen Alb nordwestlich bis nördlich des Rieds (s. Abb. oben). Im Norden reicht er bis zur unterirdischen Karstwasserscheide. Dieses Gebiet hat eine Größe von ca. 340 km2. Das Einzugsgebiet des gesamten württembergischen Donaurieds ist ca. 400 km2 groß.

Ein Teil dieses Karstwasserabstroms speist die Quelle der Nau (ca. 30 Mio. m3/a), die als eine Art Übereichsystem wirkt. Der überwiegende Teil unterströmt die Nau oder fließt seitlich an ihr vorbei. Er tritt lateral und am Nordrand des Donaurieds direkt in den Kiesgrundwasserleiter über bzw. steigt im Donauried in Bereichen fehlender oder geringmächtiger, geringer durchlässiger Molassesedimente in die quartären Kiese auf (ca. 110 Mio. m3/a). Isotopenhydrologisch ist diese Karstwasserkomponente relativ jung.

Aus westlicher Richtung tritt etwas älteres Karstgrundwasser in den Kieskörper über (ca. 10 Mio. m3/a). Aus südlicher bis südsüdwestlicher Richtung unterströmt altes Grundwasser die Donau. Es tritt nördlich der hydraulisch als Trennschicht wirkenden Molassesedimente in den Kiesgrundwasserleiter über (ca. 10 Mio. m3/a). Im Bereich der meist von Deckschichten überlagerten Kiese des Donaurieds wird Grundwasser als junge Komponente lokal neu gebildet (10 Mio. m3/a). Das mittlere Alter des Grundwassers im Donauried ist das Ergebnis der Mischung der unterschiedlich alten Einzelkomponenten, die im Kieskörper zusammenkommen. Es beträgt ca. 12 Jahre.

Zum vorbeugenden Schutz des Trinkwasservorkommens im Langenauer Donauried wurde für die Trinkwasserfassungen einschließlich der Karst-Tiefbrunnen bei Giengen-Burgberg ein gemeinsames Wasserschutzgebiet festgesetzt.

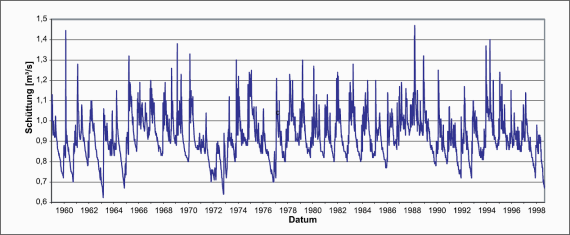

Buchbrunnenquelle

Die im Egauwasserwerk der Landeswasserversorgung (LW) im Egautal bei Dischingen gefasste Buchbrunnenquelle (s. Abb. u.) ist die am stärksten schüttende, für die Trinkwasserversorgung genutzte Quelle der Schwäbischen Alb und die drittstärkste Quelle der Ostalb. Ihre Schüttung schwankt zwischen 600 und 1400 l/s.

Die Quelle tritt aus einem Massenkalkstotzen aus, der vom Egautal angeschnitten wurde. Sie ist in einem Kuppelbau gefasst. Das Egauwasserwerk ist seit 1957 in Betrieb.

Fassung der Buchbrunnenquelle (Grafik: Landeswasserversorgung, 2012).

Die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse der Buchbrunnenquelle sind von Schloz (1984a) ausführlich beschrieben worden.

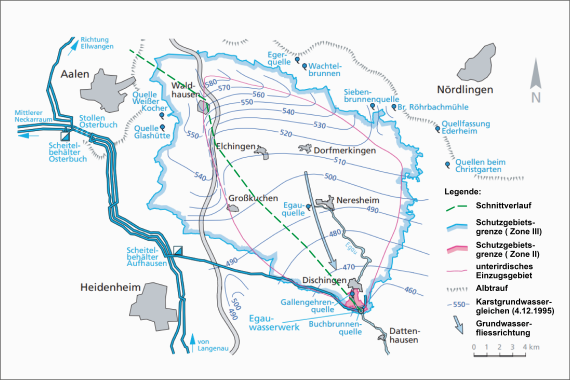

Einzugsgebiet und Schutzgebietsgrenzen der Buchbrunnenquelle, Egauwasserwerk der LW (Grafik: Landeswasserversorgung, 2012; überarbeitet: LGRB, 2022)

Die Buchbrunnenquelle entspringt südlich Dischingen aus einem Massenkalkvorkommen im Egautal. Etwa 2 Kilometer talaufwärts liegt die Gallengehrenquelle. Sie tritt an einer Störung in der Mergelstetten-Formation aus (Schüttung ca. 240 l/s) und ist zusammen mit der Buchbrunnenquelle und anderen Nebenquellen einem gemeinsamen gespannten Karstaquifer zuzuordnen (Schloz, 1984a; Schloz, 1993).

Die Gallengehrenquelle entspringt in einem Quelltopf aus quartären Schottern des Egau-Talbodens. Das Karstwasser steigt an einer Störung in der Mergelstetten-Formation auf und tritt in die Talfüllung über.

Zu demselben hydraulischen System gehören ebenfalls die höheren Teilaustritte des Karstgrundwassers nördlich Dischingen in die Vorflut der Egau. Sie beginnt bei mittleren Karstwasserständen in der Neresheimer Egauquelle und bei sehr hohen Grundwasserständen bereits an den Austritten im Kuchener Tal.

Schüttungsganglinie der Buchbrunnenquelle im Egauwasserwerk (LGRB-Archiv-Nr. QU7328/2, GW-Nr. 0003/863-3) im Zeitraum 1959–1998; MQ = 927 l/s, NQ/HQ = 0,42 (HGK, 2002)

Die Buchbrunnenquelle zeigt ein für Karstverhältnisse ungewöhnlich ausgeglichenes Schüttungsverhalten mit einer langfristig mittleren Schüttung von 923 l/s und einem Schüttungsquotienten HQ/NQ von 1 : 2,7. Dies ist bedingt durch die besondere hydrogeologische Position der Quelle als tiefer Auslauf eines größeren Systems mit mehreren „Übereich-Abflüssen“ in die Egau (HGK, 2002). Für alle anderen Karstquellen der Ostalb (Seichter und Tiefer Karst) sind wesentlich kleinere Schüttungsquotienten charakteristisch (1 : 10 und wesentlich darunter).

Während das oberirdische Einzugsgebiet der Egau bis zum Zutritt Buchbrunnenquelle ca. 240 km2 beträgt, ist das unterirdische Einzugsgebiet, das u. a. durch zahlreiche Markierungsversuche untersucht wurde, lediglich 170 bis 180 km2 groß. Der Grund dafür ist, dass die unterirdische Wasserscheide an mehreren Stellen südlich der europäischen Wasserscheide verläuft und an der Egau ebenfalls Gebietsverluste auftreten.

Das Strömungssystem im Egau-Buchbrunnengebiet besteht aus drei Komponenten.

- Der ständig entwässernde Hauptzufluss zur Buchbrunnenquelle erfolgt aus westlicher Richtung.

- Im mittleren Bereich liegen wechselnde oder sich überlagernde Vorflut-Verhältnisse von Buchbrunnen-Quellsystem und/oder Egau vor.

- Im östlichen Bereich entwässert das System hauptsächlich zur Egau zwischen Neresheim und Dischingen. Bei sehr niedrigen Wasserständen wird die Vorflut unterströmt und das Karstwasser erreicht das Buchbrunnen-Quellsystem.

Externe Lexika

Wikipedia

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1984a). Erfahrungen bei Pumpversuchen im Tiefen Karst der östlichen Schwäbischen Alb. – Laichinger Höhlenfreund, 19, S. 13–22.

- (1988). Das Aquifersystem des Langenauer Donaurieds. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 30, S. 441–455.

- (1993). Zur Karsthydrologie der Ostalb. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 119–134, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (2011). Hydrogeologie des Langenauer Donaurieds und seines verkarsteten Einzugsgebiets auf der Ostalb – Trinkwassergewinnung, Grundwasserschutz und Moor-Renaturierung (Exkursion D am 28. April 2011). – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 93, S. 269–284. [7 Abb.]

- (2012). Wir stellen uns vor. 19.12.2012, 100 Jahre Landeswasserversorgung, Trinkwasser für Baden-Württemberg. 44 S., Stuttgart (Zweckverband Landeswasserversorgung), verfügbar unter http://www.kobus-partner.com/innovation/forschung/bmbf_lw/pdf/kap3.pdf.

- (1977). Über Potentialverteilung und Strömungssysteme im Karstwasser der Schwäbischen Alb (Oberer Jura, SW-Deutschland). – Geologisches Jahrbuch, Reihe C, 18, S. 3–93.