Die Beurteilung der Gefährdung des Grundwassers durch Schadstoffeinträge von der Geländeoberfläche aus setzt Kenntnisse über den natürlichen Schutz durch Boden und Grundwasserüberdeckung voraus.

Methodik

Grundwasser kann in seiner Beschaffenheit durch verschiedene Einflüsse nachteilig beeinträchtigt werden. Mögliche anthropogene punkt-, linien- oder flächenhafte Belastungsquellen können Altlasten, Havarien mit Schadstoffen, belastetes Oberflächenwasser, undichte Kanalisationen oder der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln bzw. Düngestoffen aus der Landwirtschaft sein. Zur Beurteilung der Gefährdung des Grundwassers sind Kenntnisse über den natürlichen Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen von der Geländeoberfläche aus hilfreich.

Für das Land Baden-Württemberg wurden deshalb vom LGRB flächendeckende digitale Datensätze zur Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung erstellt. Sie beschreiben den Schutz des Grundwassers durch den Boden und die Grundwasserüberdeckung. Dabei wirken sich die Prozesse der Verdünnung, Filterung, Advektion, mechanischen Dispersion, molekularer Diffusion, Sorption, chemischer Reaktionen und des mikrobiologischen Abbaus in unterschiedlichem Maß aus.

Die Grundwasserüberdeckung besteht aus dem Boden, den bindigen Deckschichten unter dem Boden und dem ungesättigten Bereich des Grundwasserleiters oberhalb der Grundwasseroberfläche. Die Methodik zur Ableitung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist bei Wirsing & Kern (2020) ausführlich beschrieben. Für die Beurteilung wurde ein modifiziertes Verfahren der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) angewendet (Hölting et al., 1995; Wirsing & Kern, 2020). Mit dem intrinsischen Ansatz wird die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung bei einem Stoffeintrag an der Geländeoberfläche für einen vertikalen Transport bis in das Grundwasser abgeschätzt. Der Hauptfaktor der Betrachtung ist die mittlere Verweilzeit – je länger ein Stoff braucht, um ins Grundwasser zu gelangen, umso stärker nimmt seine Konzentration bei der Untergrundpassage ab. Stoffspezifische Eigenschaften werden nicht berücksichtigt.

Die Methode berücksichtigt nicht die in Karstgebieten vorhandenen direkten schnellen Eintragspfade über Erdfälle, Dolinen, Trockentäler und abflusslose Senken, über die Schadstoffe den Boden und die Grundwasserüberdeckung schnell passieren und ins Grundwasser gelangen können.

Die flächenhafte Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung erfolgte in zwei Varianten:

- in Variante 1 wurde die Schutzfunktion für den obersten Grundwasserleiter bewertet. Im Hinblick auf den Grundwasserschutz ist dies die konservative Betrachtungsweise.

- in Variante 2 wurde die Schutzfunktion für den wasserwirtschaftlich genutzten bzw. nutzbaren („relevanten“) Grundwasserleiter bewertet.

Für beide Varianten liegen als Ergebnis der Bewertung digitale Flächendatensätze (40-Meter-Raster) vor:

- Schutzfunktion des Bodens (1),

- Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung unterhalb des Bodens (2),

- Gesamtschutzfunktion (3), die sich aus (1) und (2) zusammensetzt.

Wichtige Voraussetzung für die Interpretation der Daten ist die Information, für welchen Grundwasserleiter die Bewertung erfolgt. Sie wird durch entsprechende Datensätze bereitgestellt (getrennt für Variante 1 und Variante 2).

Ergebnisse

Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist im Bereich der Ostalb insgesamt mittel bis sehr gering. Zur geringen Schutzfunktion trägt vor allem die schnell fließende Karstgrundwasserkomponente in den Großklüften, Störungen und Karsthohlräumen des Oberjura-Karstgrundwasserleiters bei. Besonders bei direktem Eintrag in dieses System können Schadstoffe in hohen Konzentrationen sehr schnell große Entfernungen zurücklegen und in genutzte Wasserfassungen gelangen (HGK, 2002). Bevorzugte Eintragspfade hierfür sind Erdfälle, Dolinen, Trockentäler und abflusslose Senken (Bayer & Groschopf, 1993; Binder, 1993d).

Weitere Informationen hierzu finden sich unter dem Thema „Vermutete Karststruktur“ in der Fachanwendung „Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte 1 : 50 000“.

Trotz des großen Grundwasserumsatzes werden Schadstoffe in den Deckschichten, im Epikarst und im Karstgrundwasserleiter auch langfristig zwischengespeichert. Beim Transport in Klüften oder Karsthohlräumen diffundiert ein Teil entsprechend dem Konzentrationsgefälle in die mikroskaligen Klüfte und das Porenwasser der Gesteinsmatrix. Auch Kluftbestege und feinkörnige Sedimente in Karsthohlräumen (eingeschwemmter Kluft- und Höhlenlehm) können untergeordnet als Zwischenspeicher für Schadstoffe dienen. Findet ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Schadstoffeintrag mehr statt, nimmt die Schadstoffkonzentration in den Klüften entsprechend ab und die in der Matrixporosität gespeicherten Substanzen diffundieren allmählich wieder in das Kluftsystem zurück. Dieser Effekt äußert sich in einer lang anhaltenden Schadstoffbelastung im Karstgrundwasser auch noch lange nach der Beendigung des Schadstoffeintrags, wie am Beispiel des Pflanzenbehandlungsmittels Atrazin nachgewiesen wurde (Flinspach, 1998; Selg et al., 2005).

Oberster Grundwasserleiter (Wasserwirtschaftlich genutzter Grundwasserleiter über Layer-Symbol darstellbar)

Die quartären und tertiären Grundwasserleiter sind wasserwirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung. Sie werden deshalb bei der Schutzfunktionsbetrachtung nur in Variante 1 als oberste Grundwasserleiter berücksichtigt.

Der weit verbreitete Oberjura-Karstaquifer ist der relevante wasserwirtschaftlich genutzte Grundwasserleiter. Er ist großflächig mit dem obersten Grundwasserleiter identisch. Ausnahmen bilden die Gebiete mit quartären Porengrundwasserleitern sowie mit Molasseüberdeckung. Weitere jurassische Grundwasserleiter sind die Sengenthal-Formation und Eisensandstein-Formation des Mitteljura, sowie die Arietenkalk-Formation (mit Gryphäensandstein-Formation) des Unterjuras. Sie nehmen jedoch nur geringe Flächen in der Ostalb ein.

Grundwasserleiter in der Hydrogeologischen Region Ostalb (Variante 1: Oberster Grundwasserleiter, OGWL; Variante 2: wasserwirtschaftlich genutzter Grundwasserleiter WWGWL)

|

Grundwasserleiter |

Kürzel |

Fläche [km2] |

Flächenanteil [in %] an der HR |

||

|

Variante 1 (OGWL) |

Variante 2 (WWGWL) |

Variante 1 (OGWL) |

Variante 2 (WWGWL) |

||

|

Bach- und Flussablagerung |

qbf |

36,0 |

2,2 |

||

|

Terrassensedimente (Mittelgebirge) |

qpTS |

8,2 |

0,5 |

||

|

Flussbettsand |

qfbs |

7,4 |

0,5 |

||

|

Rheingletscher-Niederterrassenschotter |

qRTN |

57,9 |

3,5 |

||

|

Obere Süßwassermolasse, ungegliedert |

tOS |

10,0 |

0,6 |

||

|

Obere Meeresmolasse, ungegliedert |

tOM |

22,5 |

1,4 |

||

|

Untere Süßwassermolasse |

tUS |

55,9 |

3,4 |

||

|

Jura, ungegliedert |

j |

0,02 |

< 0,1 |

< 0,1 |

< 0,1 |

|

Oberjura, ungegliedert |

jo |

1391,7 |

1584,9 |

85,3 |

97,2 |

|

Ostreenkalk-Formation und Gosheim-Formation |

jmOK, jmGOS |

38,6 |

43,3 |

2,4 |

2,7 |

|

Eisensandstein-Formation |

jmES |

0,1 |

0,1 |

< 0,1 |

< 0,1 |

|

Arietenkalk-Formation (mit Gryphäensandstein-Formation in der Ostalb) |

juAK |

2,1 |

2,1 |

0,1 |

0,1 |

Gesamtschutzfunktion (Variante 1)

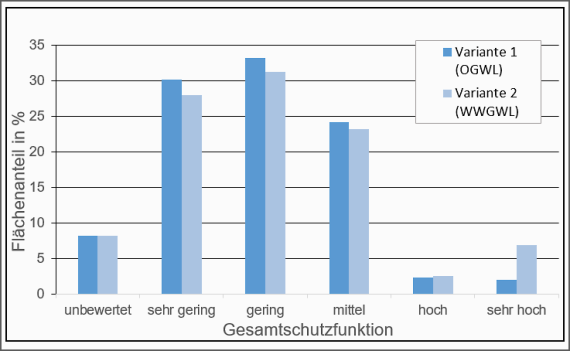

In der Hydrogeologischen Region Ostalb ist die Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung auf einer Fläche von 954 km2 sehr gering (Variante 1; Variante 2: 916 km2). Das entspricht 58 % der Gesamtfläche gering (Variante 1; Variante 2: 56 %). Eine geringe Schutzfunktion liegt für 372 km2 (Variante 1; Variante 2: 343 km2), eine mittlere für 116 km2 (Variante 1; Variante 2: 125 km2) vor.

Schutzfunktionsklassen für die Gesamtschutzfunktion in der Hydrogeologischen Region Ostalb (Variante 1: Oberster Grundwasserleiter, Variante 2 wasserwirtschaftlich genutzter Grundwasserleiter)

|

SF Klasse sehr gering |

SF Klasse gering |

SF Klasse mittel |

SF Klasse hoch |

SF Klasse sehr hoch |

|

|

Fläche [km2] * |

|||||

|

Variante 1 |

954,3 |

372,7 |

116,1 |

23,1 |

31,0 |

|

Variante 2 |

916,3 |

343,3 |

124,9 |

75,3 |

37,1 |

|

Flächenanteil [in %] an der Hydrogeologischen Region * |

|||||

|

Variante 1 |

58,5 |

22,9 |

7,1 |

1,4 |

1,9 |

|

Variante 2 |

56,2 |

21,0 |

7,7 |

4,6 |

2,3 |

* Nicht bewertet wurden Siedlungen, Dolinen, Gewässerflächen, Deponieflächen und Rohstoffabbauflächen. Sie machen insgesamt 134,2 km2 bzw. 8,2 % der Gesamtfläche der Ostalb aus.

Vergleich der Gesamtschutzfunktion der Variante 1 und 2 in der Hydrogeologischen Region Ostalb. Prozentualer Flächenanteil der Schutzfunktionsklassen 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch) nach Hölting et al. (1995) an der Gesamtfläche. Sonderflächen (Siedlungen, Dolinen, Gewässerflächen, Deponieflächen und Rohstoffabbauflächen) wurden nicht bewertet.

Der Vergleich der Gesamtschutzunktion der Grundwasserüberdeckung zwischen dem Obersten Grundwasserleiter (Variante 1) und dem wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasserleiter (Variante 2) zeigt, dass sich die beiden Varianten nur gering voneinander unterscheiden.

Literatur

- (1993). Karstwannen auf der Ostalb. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 295–304, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (1993d). Dolinen und Erdfälle. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 305–312, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (1998). 25 Jahre Wasserwerk Langenau – seine Entwicklung zur Zentrale der Landeswasserversorgung. – LW-Schriftenreihe, 17, S. 3–5.

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1995). Konzept zur Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung. – Geologisches Jahrbuch, Reihe C, 63, S. 5–24.

- (1999). Hydrogeologie des Einzugsgebiets der oberen Brenz. – Manuskript zum Vortrag beim Symposium „Die Brenz – eine gute Adresse“ am 19.07.1999 in Heidenheim, 14 S. [unveröff.]

- (2005). Die Altersstruktur des Kluft- und Karstgrundwassers im Oberjura der Schwäbischen Alb und ihre Bedeutung für den anhaltenden Atrazinaustrag. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br., 95(1), S. 1–45.

- (2020). Landesweiter digitaler Datensatz zur Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung in Baden-Württemberg. – LGRB-Fachbericht 2020/1, 108 S., Freiburg i. Br., verfügbar unter https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/c670_data.pdf.